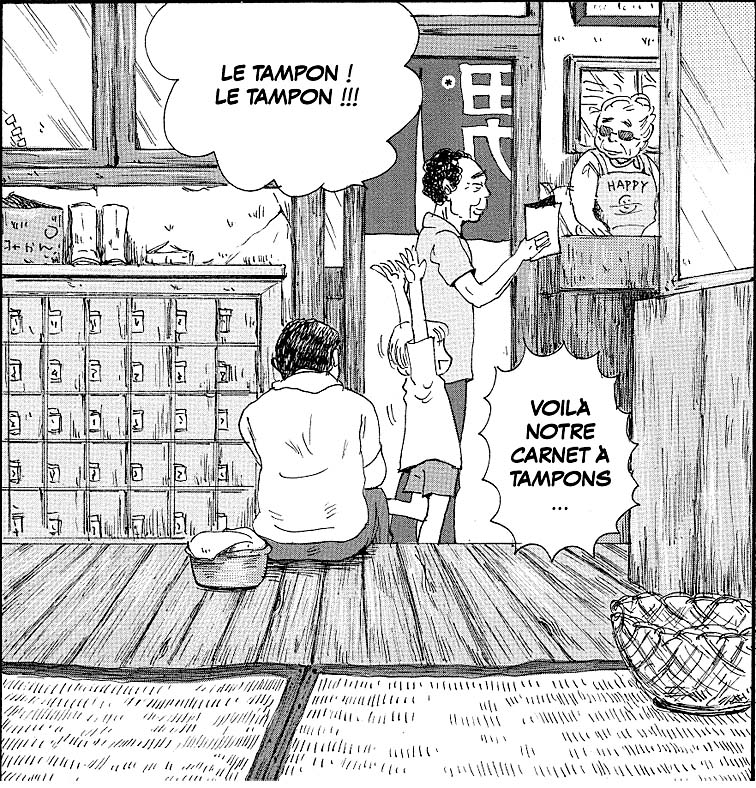

Casterman publie Thermae Romae de Yamazaki Mari dans lequel l’auteur défend son amour pour cette tradition japonaise. C'est l'heure pour chacun de laver le dos des autres. PDG et mendiants, moines et yakuza, personnes âgées et enfants en bas âge, nous sommes tous égaux ici. Juste des corps qui ont besoin d'être lavés. Il n'y a aucune différence entre nous quand nous nous retrouvons nus. Chacun sent l'âme de l'autre. Chacun fait attention à l'autre. Nous ne devons pas cela à l'école ou à la loi. Car l'école nous apporte seulement le savoir. Elle ne nous apprend rien de la vie. La loi ne nous apporte que le bon sens. Elle ne nous apprend rien de la vie. Voilà qui fait du bain public le lieu parfait pour apprendre la vie. C'est assurément le meilleur endroit du Japon". Telles sont les paroles de la complainte chantée par un client d’un de ces bains publics (sentô) dans le film de Sugimori Hidenori, Mizu no onna (2002), dont l’essentiel de l’action s’y déroule. Le bain est en effet une pratique culturelle profondément enracinée dans la vie quotidienne au Japon. Son origine est encore floue mais l’on sait qu’elle est très ancienne puisque dans l’Histoire du royaume de Wei, texte chinois de 297 après J. C., on rapportait que les Japonais pratiquaient un rituel lié au bain, pratique sans doute importée de Chine et liée à la religion. Le bain était un moyen de se purifier lorsqu’on avait été en contact avec la mort. Dans des textes historiques ultérieurs, il existe de nombreuses références au bain ainsi que des traces archéologiques. Iwaburo [bain en pierre] et kamaburo [chaudron] sont les deux types de bain les plus anciens répertoriés dans l’archipel. Ils s’apparentaient davantage à des bains de vapeur qu’aux bains que l’on connaît aujourd’hui. Ceux-ci étaient situés dans l’enceinte des temples bouddhistes à une époque où le bouddhisme se diffusait largement dans le pays....