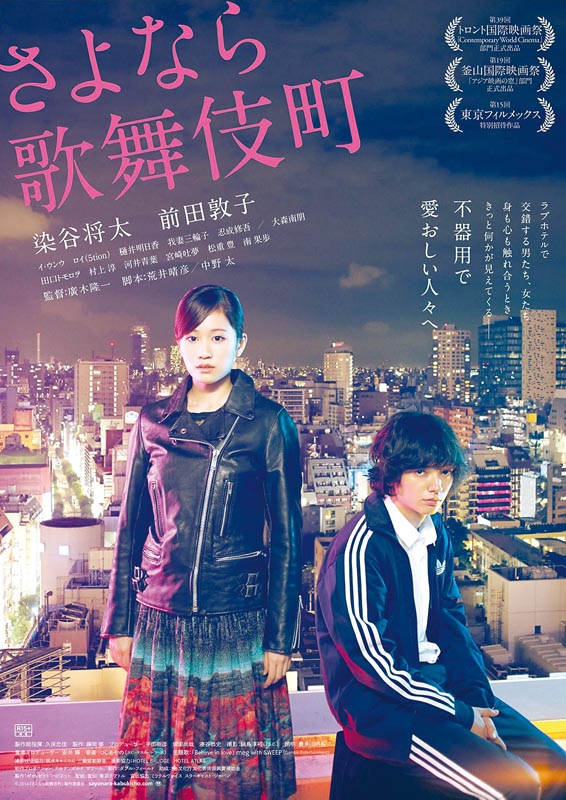

Réalisé en 2014 par Hiroki Ryûichi, cinéaste qui a fait ses débuts dans le pinku eiga (voir pp. 19-21), Kabukicho Love Hotel (Sayonara Kabukichô) se déroule dans un love hotel (voir pp. 24-29). Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rapport au sexe a beaucoup évolué dans le 7e Art. Le sexe et l’érotisme imprègnent tous les aspects de la culture populaire au Japon. La littérature, le cinéma, les mangas et les anime ont exploré le sexe sous tous ses aspects. Plutôt que d’aborder le thème du hentai souvent traité, nous avons choisi de nous concentrer sur le cinéma grand public de l’après-guerre.C’est avec la sortie en 1946 de Hatachi no Seishun [La Jeunesse à vingt ans] du réalisateur Sasaki Yasushi que tout a commencé. L’histoire elle-même est typiquement romanesque, et le film n’est certainement pas un chef-d'œuvre, mais il met en scène le premier baiser du cinéma japonais, ce qui en a fait une sensation majeure à l’époque, à tel point que le 23 mai, date de sa sortie, a été déclaré “Jour du baiser”. En vérité, le premier baiser à l’écran a eu lieu quatre mois plus tôt, mais il est passé assez inaperçu car Nikoniko Taikai Ohitsu Oharetsu [Pursuit] de Kawashima Yûzô n’était qu’un court métrage comique. En évoquant sa scène qui a fait date, le protagoniste masculin de Hatachi no Seishun, Ôsaka Shirô, a rappelé plus tard que “le baiser avait un goût de désinfectant”. Une petite gaze imbibée de peroxyde d'hydrogène avait été placée entre les lèvres des acteurs. C’était une autre époque où même l’acte d’embrasser faisait l’objet d’un débat public.Il est intéressant de noter que cette scène particulière du baiser a été décidée alors que le pays était sous la tutelle des forces d’occupation alliées. Alors que les autorités américaines imposaient une censure stricte sur tout ce qui pouvait rappeler aux Japonais leur passé autoritaire et de droite, elles ont utilisé la culture pop pour promouvoir une société plus libérale. Selon Hirano Kyôko, auteur de Mr. Smith Goes to Tokyo : Japanese Cinema Under the American Occupation, 1945-1952 (éd. Smithsonian Institute Press, 1994, inédit en français), les alliés estimaient qu’il était “essentiel pour les Japonais de remodeler leurs pensées pour exprimer ouvertement leurs désirs et leurs sentiments devant les gens sans se dissimuler”. Dans le même temps, si l’expression du désir était considérée comme libératrice, la nudité explicite était interdite. Même le sujet des “femmes de réconfort” (esclaves sexuelles) a été interdit car jugé trop érotique, contribuant ainsi à mettre un voile sur cet aspect de l’histoire sombre du pays.Si le cinéma en temps de guerre visait à soutenir les efforts militaires du pays, de nombreux films d'après-guerre portaient sur les conséquences néfastes du conflit sur la vie des gens. En 1948, Ozu Yasujirô a lui aussi apporté sa contribution avec Une Poule dans le vent (Kaze no Naka no Mendori), l’histoire d’une jeune femme qui attend le retour de son mari du front. Lorsque son fils tombe malade, elle est obligée de se prostituer pendant une nuit pour payer les lourdes factures de l’hôpital. Le film d’Ozu dépeint la société à l’époque où le pays ne disposait pas encore d’un système d’assurance maladie universelle et où les familles des soldats avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Si le cinéaste ne montre jamais les gens au lit, cette œuvre se distingue par contre dans sa filmographie par un titre unique qui met en scène un drame de grande ampleur et une scène particulièrement violente où la femme est poussée par son mari dans les escaliers. En 1946, le premier baiser dans le cinéma japonais. / Shôchiku Si Tanaka Kinuyo – la protagoniste du film d’Ozu – descend les escaliers, Takamine Hideko les monte encore et encore dans Quand une femme monte l’escalier (Onna ga Kaidan wo Agaru Toki, 1960) de Naruse Mikio. Dans ce qui est considéré comme le point culminant du travail cinématographique du réalisateur consacré au rôle des femmes dans la société, l’actrice joue le rôle de Keiko, responsable (ou mama-san, comme on les appelle en japonais) d’un bar à hôtesses (voir pp. 10-11) à Ginza. Respectée par ses collègues et recherchée par ses clients, cette veuve tente d’ouvrir son propre bar, mais n’a pas les moyens financiers nécessaires. Devenir la maîtresse d’un homme riche serait la solution la plus rapide à ses soucis financiers, mais c’est la dernière chose qu’elle est prête à faire. Le titre du film fait allusion aux sentiments de Keiko envers son travail et sa situation : elle méprise de monter les escaliers qui mènent au bar chaque soir car elle n’est que trop consciente que dans son bar – et dans d’autres endroits du même genre – les femmes sont sexualisées et deviennent l’objet de la convoitise ...