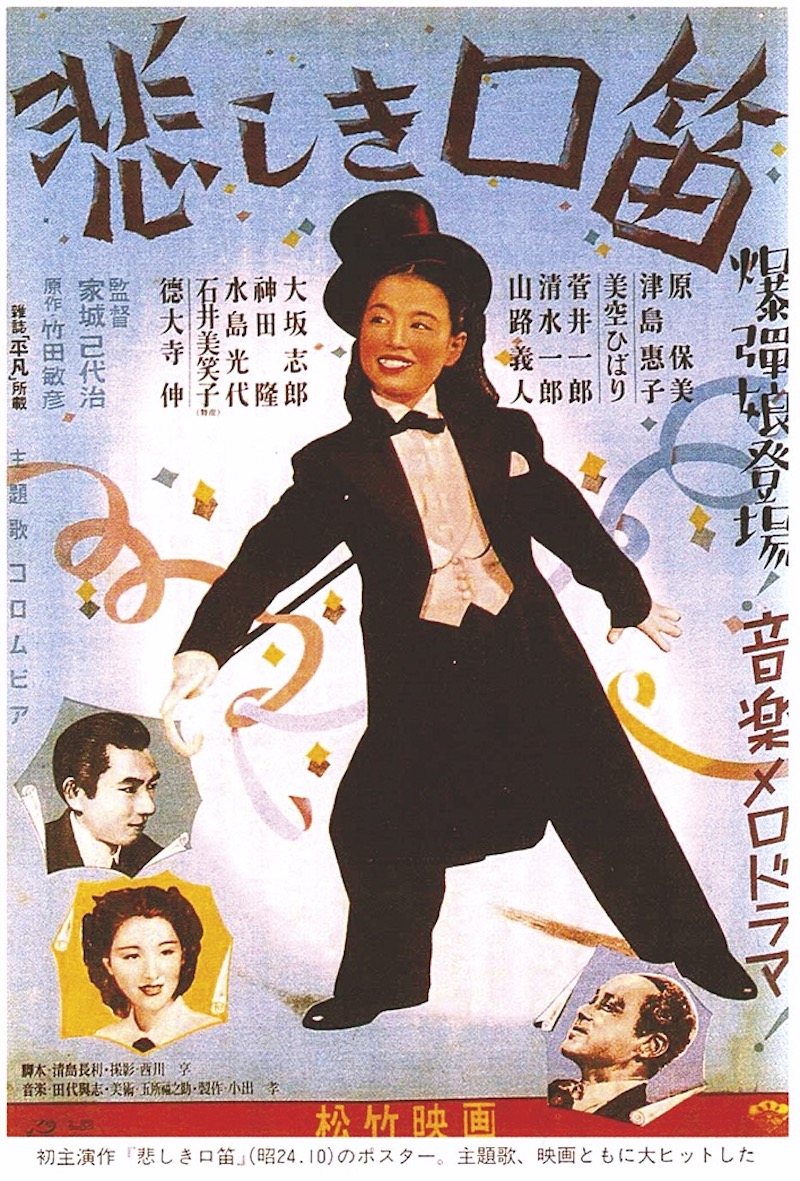

Misora Hibari dans Kanashiki Kuchibue (1949). Du fait de son rôle dans la modernisation du pays, la ville portuaire a suscité l’intérêt de nombreux artistes. Yokohama est l’une des villes qui apparaît le plus souvent dans les chansons, les films, les livres, les anime et autres éléments de la culture pop japonaise. La liste complète étant très longue, nous nous en tiendrons à quelques exemples notables.L’un des premiers grands au cinéma est Jeunes filles japonaises sur le port (Minato no Nihon musume), un film muet de 1933 réalisé par Shimizu Hiroshi. Ses premiers plans montrent l’activité intense du port et un navire étranger prêt à partir. Avec la scène suivante - la ville vue au loin depuis le sommet d’une colline - ces plans contribuent à donner un sens aux lieux. Dans cette histoire d’amitié et d’amour, de crime et de rédemption, Yokohama est dépeinte comme un carrefour, une ville moderne où les cultures et les mœurs japonaises et occidentales se rencontrent et s’affrontent. Les deux amies qui apparaissent au début, par exemple, portent un uniforme de style occidental et fréquentent une école catholique, et au moins deux des protagonistes sont métis, ce qui est inhabituel dans la société japonaise des années 1930.Shimizu était un contemporain d’Ozu Yasujirô. Alors que les films du second affirmaient, encore et encore, la supériorité de la culture traditionnelle, le premier explorait souvent le conflit entre la recherche du bonheur individuel et l’ordre social conservateur, et Yokohama était, surtout à cette époque, le lieu qui illustrait le mieux l’ambivalence du Japon vis-à-vis du monde extérieur.La cité portuaire est le lieu de naissance de l’une des plus grandes icônes culturelles du Japon, Misora Hibari. Bien que pratiquement inconnue en Occident, elle a été pendant près de 50 ans l’une des chanteuses et actrices dominantes du pays, une sorte d’Edith Piaf japonaise. Dotée d’un talent prodigieux, elle a fait ses débuts sur scène en 1945, à l’âge de huit ans, dans une salle de concert de Yokohama. A l’âge de 12 ans, elle connut son premier succès national et, la même année, elle commença à apparaître sur le grand écran. Kanashiki Kuchibue (Sad Whistle) est l’histoire d’une orpheline de guerre et de son frère qui se cherchent dans le Yokohama d’après-guerre. Dans le film, la chanson titre a été composée par le garçon avant de partir à la guerre et devient le lien unissant la fratrie. C’est une sorte de blues japonais. Cette musique est devenue populaire à la fin des années 1930, en même temps que d’autres styles musicaux américains comme le jazz et le boogie-woogie, et après la guerre, ils en sont venus à représenter les deux visages de l’âme japonaise : le boogie-woogie, chanté par Kasagi Shizuko et centré sur la scène tokyoïte, exprimait le sentiment de joie et l’espoir en l’avenir des gens ; le blues, en revanche, rappelait la défaite du Japon et convenait mieux à Yokohama, la ville portuaire où de nombreux soldats revenaient des champs de bataille asiatiques. Finalement, la chanson triste de Misora s’est avérée si populaire qu’elle s’est vendue à 450 000 exemplaires, devenant ainsi le disque le plus vendu de tous les temps au Japon en 1949.Dans la scène la plus célèbre du film, Misora Hibari chante sur scène en portant une queue de pie et un chapeau haut de forme. Au fil des ans, cette image a fini par incarner le début de la carrière de l’actrice-chanteuse et, en 2002, une statue en bronze la représentant en costume d’homme a été installée devant le Matsuba Sushi, un restaurant du centre de Yokohama où Misora avait l’habitude de se rendre lorsqu’elle était jeune. Dans Entre le ciel et l’enfer, Kurosawa Akira prend quelques libertés avec la géographie de Yokohama. / Copyright 1963, Toho Co., Ltd All rights reserved Un autre film dans lequel Yokohama joue un rôle important est Entre le ciel et l’enfer (Tengoku to jigoku, 1963) de Kurosawa Akira. Basée sur le roman Rançon sur un thème mineur de l’écrivain américain Ed McBain, cette histoire a attiré l’attention du réalisateur parce qu’elle traite d’un enlèvement, un crime qu’il condamne profondément (même sa fille a été la cible de menaces d’enlèvement). Le cinéaste voulait attirer l’attention à la fois sur un crime hideux et sur le fait que le système judiciaire japonais était trop indulgent. En effet, le code pénal de l’époque ne prévoyait que des peines de 3 mois à 5 ans pour l’enlèvement d’un mineur. Par coïncidence, au moment de la sortie du film, en mars 1963, une série d’affaires d’enlèvement a fait la une des journaux. En fin de compte, le film n’est pas seulement devenu le plus grand succès commercial de Kurosawa et le film japonais le plus rentable de l’année, mais il a été discuté à la Diète et a déclenché un amendement partiel du code pénal en 1964, comprenant des peines plus sévères pour les kidnappeurs.Le rôle joué par la ville dans l’histoire est révélé à la fin, lorsque le commanditaire de l’enlèvement,...