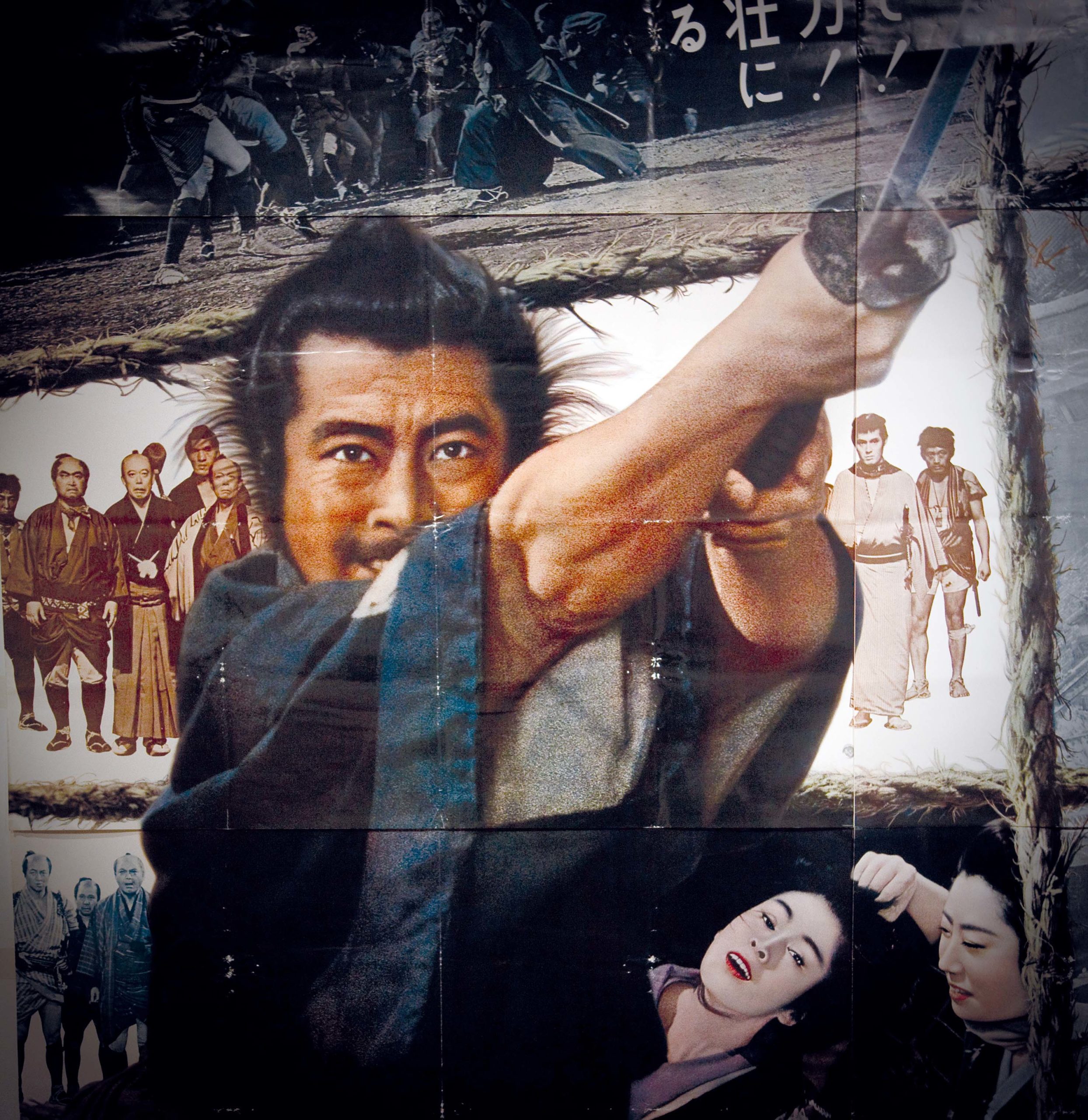

L’année 2010 marque le centenaire de la naissance du réalisateur des Sept samouraïs. Considéré comme l’un des plus grands cinéastes de notre temps et vénéré en tant que tel dans le monde, son influence semble moins forte au Japon. Les films de Kurosawa retrouvent une actualité de nos jours. Reste à convaincre le public de retourner les voir. Tokyo, 17 septembre 2010. Le Centre national du film, rattaché au Musée national d’art moderne, inaugure une exposition sur Kurosawa Akira à l’occasion du centenaire de sa naissance. Okada Hidenori, commissaire de l’exposition qui rassemble de très nombreux documents sur le cinéaste et son œuvre, observe les visiteurs. Ils sont peu nombreux. Il n’y a aucun jeune parmi eux. Il n’est pas surpris. Il sait qu’au cours du mois et demi que durera la manifestation, les jeunes ne viendront pas en nombre. “Ils connaissent Kurosawa de nom, mais ils n’ont pas vu la plupart du temps ses films”, regrette-t-il. Il espère cependant que certains auront la curiosité de s’y intéresser, en assistant à la rétrospective que le Centre national du film organise en novembre et décembre ou en regardant la télévision qui diffuse en ce moment bon nombre de ses longs métrages. Okada Hidenori regrette que le public néglige le travail du cinéaste dont la portée est pourtant immense, universelle et surtout très actuelle. La remarque est juste au regard de la situation du Japon en ce début de XXIe siècle. La crise morale et sociale actuelle n’est pas sans rappeler les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire l’époque où Kurosawa Akira s’est affirmé dans le monde du cinéma. Comme l’avait souligné, en 1964, André Labarrère, ancien ministre de François Mitterrand et admirateur du réalisateur japonais, ce dernier “se sent avant tout concerné par les problèmes moraux et sociaux qui forment, en quelque sorte, bien souvent le tissu conjonctif de ses films”. Pourtant, Kurosawa ne se considérait pas comme un cinéaste engagé. “Il n’y a pas chez moi d’engagement conscient et volontaire”, avait-il déclaré lors d’un entretien accordé à Michel Mesnil en juin 1965. S’il ne délivre pas un message politique dans son œuvre, il manifeste néanmoins, dans la plupart de ses films tournés après 1945, une volonté de se colleter à la réalité d’un pays défait politiquement, économiquement, socialement et moralement. Il montre le sordide d’une société qui doit se reconstruire et se doter de nouvelles règles tandis qu’elle affronte le chômage, le marché noir, une crise du logement, des scandales et une augmentation de la délinquance. Il le fait de façon beaucoup moins violente que d’autres cinéastes, mais tout aussi efficace. L’Ange ivre (Yoidore tenshi, 1948) en est l’une des meilleures illustrations. Dans ce film, un médecin travaillant dans un quartier pauvre de Tokyo doit un jour soigner un jeune gangster blessé par balle. Il découvre à cette occasion que l’homme atteint de tuberculose refuse de traiter sa maladie. Kurosawa a fait ce film pour “dénoncer la manière d’être des gangsters et pour montrer leur stupidité en tant qu’êtres humains”, expliquait-il, exprimant ainsi son profond désir d’humanité à un moment où le Japon en manquait cruellement. Le personnage du médecin interprété par le génial Shimura Takashi incarne cette humanité,...