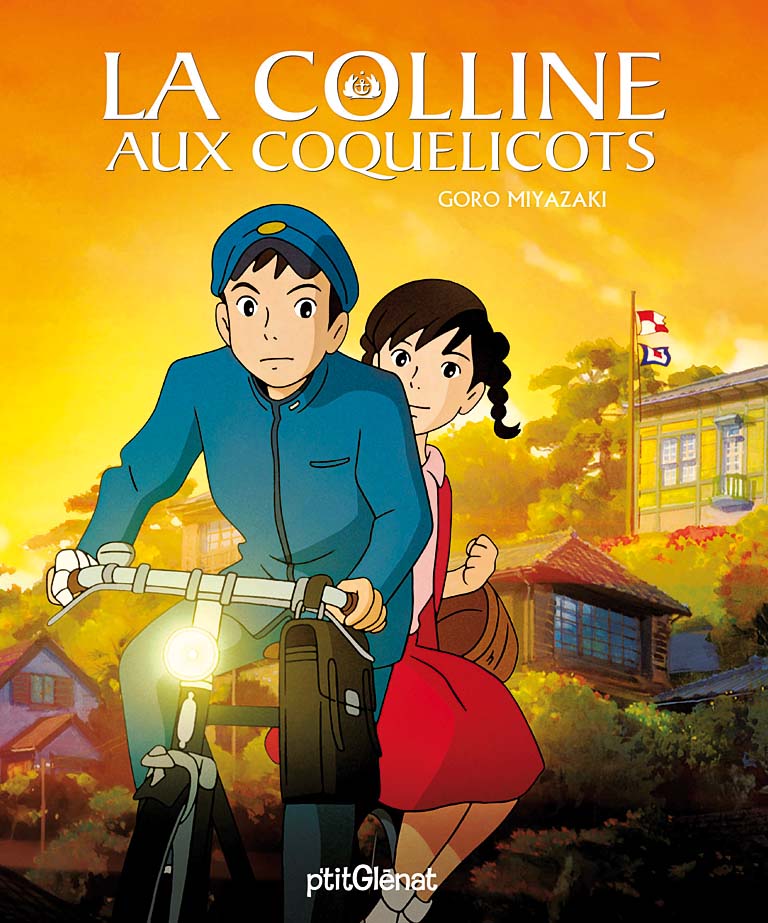

Le 11 janvier 2012 sortira La Colline aux coquelicots, deuxième film de Miyazaki Gorô sur un scénario de son père Hayao. Entre votre premier film Les Contes de Terremer et La Colline aux coquelicots, cinq années ont passé. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour réaliser votre second long métrage ? Miyazaki Gorô : Cinq ans. C’est vrai que ça fait long (rires). Cela dit, j’ai beaucoup hésité à me lancer dans un second long métrage. Après Les Contes de Terremer, je suis retourné travailler au Musée Ghibli pour m’y cacher. Pourquoi vous cachiez-vous ? M. G. : En fait, je me cachais au musée pour éviter mon producteur Suzuki Toshio. Si j’étais resté aux studios, je suis sûr qu’il m’aurait harcelé pour que je me lance dans un deuxième film. En tant que réalisateur, je pense que c’est plus angoissant de faire un deuxième film que de réaliser le premier. Un deuxième long métrage vient confirmer le désir de se lancer vraiment dans la carrière de metteur en scène. Cela signifie que l’on continuera à faire des films et surtout que l’on jugera plus sévèrement votre travail. Tout cela était de nature à me faire hésiter. J’appréhendais vraiment le moment où l’on me demanderait de diriger un nouveau film. Comment s’est monté le projet La Colline aux coquelicots ? M. G. : Après la sortie de Ponyo sur la falaise (2008), mon père, Miyazaki Hayao, a décidé que les studios Ghibli produiraient en trois ans deux films confiés à de jeunes réalisateurs. Il a dit qu’il apporterait les projets. Il y a d’abord eu Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010), puis La Colline aux coquelicots. Quelle a été votre réaction lorsque votre père vous a soumis le projet ? M. G. : Je connaissais le manga dont a été tiré le film. Je l’avais lu lorsque j’étais enfant. Aussi quand on m’a parlé du projet, je me suis souvenu de cette lecture et aussi de l’envie de faire quelque chose de ce manga. Depuis longtemps, mon père s’intéressait à cette histoire. C’était assez émouvant, car je me suis aussi rappelé des discussions qu’il avait eues, il y a une trentaine d’années, avec ses amis sur la possibilité ou non d’adapter au cinéma un shôjo, un manga pour jeunes filles. Ça m’a donc touché d’apprendre son souhait de me confier ce projet qui lui tenait tant à cœur. Vous êtes né en 1967 et le film se passe en 1963 à une époque que nous n’avez pas connue. Comment vous êtes-vous préparé ? Est-ce que votre père vous a aidé notamment au niveau des décors ? M. G. : Mon père m’a donné des idées pour rendre réaliste cette époque. Pour ça, il m’a donné des clés. Par exemple, il m’a rappelé qu’à l’époque il y avait encore beaucoup de pins dans le paysage, que les routes n’étaient pas forcément toutes goudronnées et que la frontière entre l’univers de la rue et le reste était bien plus floue qu’aujourd’hui avec nos trottoirs bien définis. Il m’a aussi apporté des conseils sur des détails comme la nourriture ou encore le décor intérieur. Cela dit, je ne voulais pas tomber dans une expression désuète de cette époque ou donner une couleur sépia au film même s’il se déroulait il y a près de 50 ans. Mon père m’a d’ailleurs dit qu’un film qui se déroule à une époque passée rapporte des événements qui, eux, se déroulent dans le présent de cette époque. Et le présent est toujours beau. Je crois que c’est ce qui donne le charme et l’intérêt de ce film qui ne se contente pas de montrer le passé. Est-ce que ce film s’inscrit dans cette mode que...