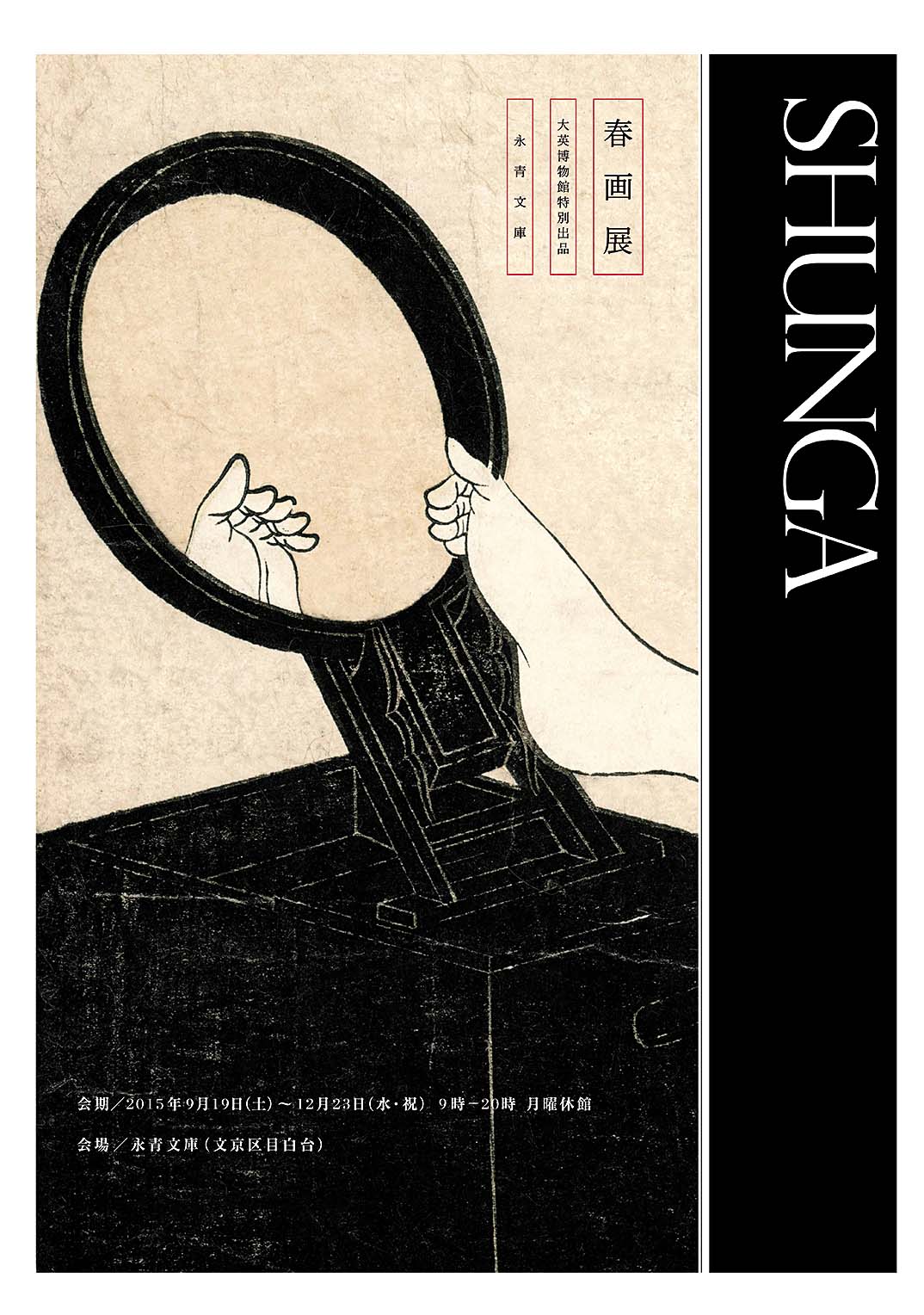

Pour la première fois depuis 60 ans, des estampes érotiques (shunga) sont montrées à Tôkyô et suscitent l’enthousiasme. Dans le vieux bâtiment d’Eisei-Bunko, qui abrite une collection importante d’œuvres d’art oriental, une trentaine de personnes font la queue et s’impatientent sous les chants des dernières cigales. Devant eux, un guide lance : “Jamais une telle exposition n’a été organisée au Japon. Elle est si particulière qu’une vingtaine de musées ont refusé de l’accueillir. Vous n’allez pas rentrer chez vous déçus”. Dès qu’on entre dans l’immeuble du musée situé au cœur de Tôkyô, on comprend qu’il avait raison. Impossible de s’ennuyer ou de rester impassible devant ces dessins et estampes, dont l’objet est d’illustrer le frottement de deux - voire plus - parcelles de chair sans en manquer un moindre détail. La preuve en est que les visiteurs - hommes, femmes, jeunes et vieux tous confondus - ne cessent de faire des commentaires devant la vitrine. Impressionnés par le fait que leurs ancêtres “faisaient la même chose que nous”, et que la courbe des sourcils froncés de plaisir soit dessinée avec “une élégance incroyable”, ils sont comme envoûtés, le nez presque collé à la vitrine. Cette exposition alignant une centaine d’œuvres de shunga, estampes et dessins érotiques datant principalement de l’époque d’Edo (1603-1868), a accueilli 30 000 visiteurs dans les deux semaines qui ont suivi son inauguration le 19 septembre. Un chiffre qui dépasse largement les humbles attentes des organisateurs, qui tablaient initialement sur la venue de 15 000 personnes. Du coup, les salles sont bondées, malgré le personnel sur place qui invite les visiteurs à ne pas s’arrêter trop longtemps. Mais la foule ne bouge pas beaucoup. Les conversations vont bon train, et des rires fusent parfois quand quelqu’un trouve “le truc” disproportionné et une position “juste impossible” à prendre. Les yeux sont écarquillés, émerveillés de voir comment leurs ancêtres d’il y a quelques siècles à peine pratiquaient l’art d’aimer. On pourrait comprendre l’engouement de ces visiteurs. Outre le zèle absolu pour les détails minutieux - les auteurs ne lésinaient pas pour sublimer les organes génitaux -, l’adresse avec laquelle les auteurs dessinent les motifs des kimonos cossus, le regard tendre et séduisant tourné vers le bien-aimé, des cheveux en désordre des amants entrelacés… Tout cela témoigne de la manière dont les Japonais d’autrefois savouraient le “festin” érotique. Mais l’intérêt du shunga ne s’arrête pas là. D’un vieil homme avide de jeunesse à une fille aux joues roses, en passant par des aristocrates prodigues ou des paysans affamés, toutes les personnes de toutes les classes sociales de l’époque figurent sur ces dessins, couplant parfois des individus du même sexe et des animaux. Aucun tabou ne s’impose dans ces estampes qui montrent, à la grande différence des dessins érotiques européens de la même époque, des femmes prenant du plaisir au même titre que les hommes. Parfois, y figurent même des scènes de masturbation féminine. Un panorama si esthétiquement abouti de la société et de la sexualité d’alors, sur lequel Michel Foucault - s’il était né au Japon - aurait rédigé un livre épais de plusieurs centaines de pages. Pourtant, ces estampes ont fait l’objet de censure tout au long de leur histoire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la toute première fois que le Japon consacre une exposition au shunga. Et la route qui y a mené a été semée de nombreuses embûches. Uragami Mitsuru, l’un des principaux membres du comité d’organisation, a dû aller frapper à la porte d’une vingtaine de musées pour en trouver un qui finisse par accepter de l’accueillir. “Pour la petite histoire, vous devez savoir qu’on n’a pas pu trouver de partenaires pour nous soutenir”, rit jaune ce collectionneur de renommée mondiale, spécialiste du shunga, qui a dû financer l’exposition par ses propres moyens. Alors, pourquoi toutes ces réticences ? Pour répondre à cette question, il faut retracer l’histoire moderne de l’archipel. La censure qui s’est abattue sur ces estampes et dessins, si populaires et répandus surtout à l’époque d’Edo, est le revers de l’occidentalisation du pays, route empruntée par le gouvernement Meiji de la fin du XIXe siècle. Ce dernier, qui a mis fin en 1868 au régime féodal d’Edo, a essayé de faire de ce pays d’Extrême-Orient une “nation” moderne à l’occidentale. Pour cela, il a soigneusement calqué le système juridique sur les lois françaises et allemandes, dans lesquelles figuraient des articles sur l’obscénité. En même temps,...