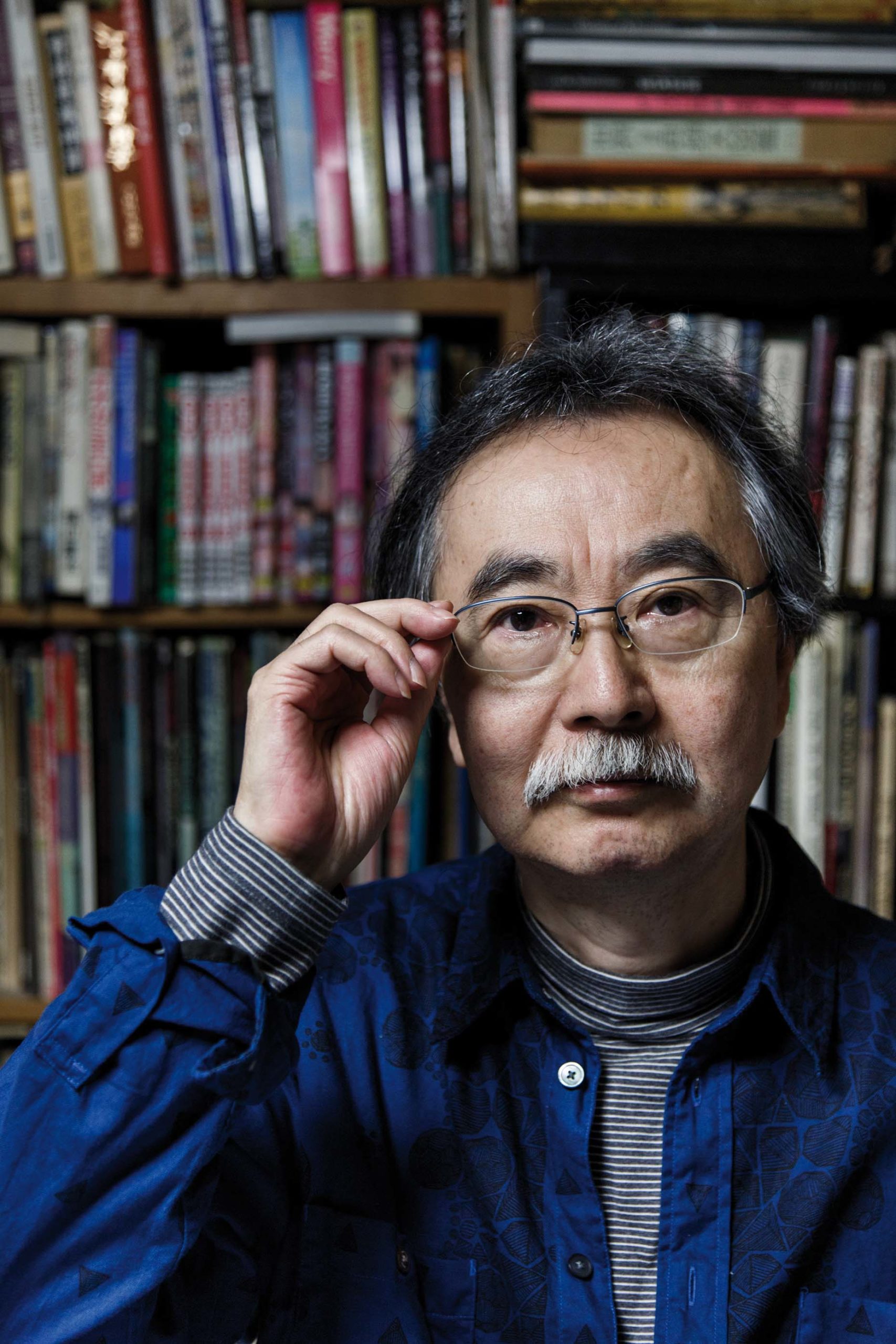

Le Festival d’Angoulême rend un bel hommage au plus européen des mangaka. Zoom Japon l’a rencontré. Tokyo, November 9 2014 - Portrait of the manga artist Jiro Taniguchi in his atelier. Taniguchi Jirô est sans doute le dessinateur japonais qui a permis à de nombreux Français de s’intéresser au manga, cette forme d’expression que l’on pensait réservée aux adolescents boutonneux. Il est le chaînon qui a permis de rassembler les amateurs de bande dessinée et ceux qui ne juraient que par les héritiers de Tezuka Osamu. Inspiré par les œuvres venues d’Europe, il a contribué à l’ouverture encore timide du Japon à la BD. Il était donc tout naturel que le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême lui déroule le tapis rouge du 29 janvier au 1er février autour d’une impressionnante exposition qui se prolongera plusieurs semaines avant de partir pour un tour du monde. L’auteur de L’Homme qui marche (Casterman) nous avait déjà accordé un entretien il y a trois ans (voir Zoom Japon n°17, février 2012) au cours duquel il avait notamment abordé ses débuts. Taniguchi Jirô nous a, une nouvelle fois, reçus dans son atelier tokyoïte pour évoquer son œuvre et son travail de mangaka. Chez Taniguchi Jirô, à Tôkyô. ©Jérémie Souteyrat pour Zoom Japon Quelle est votre principale motivation lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet ?Taniguchi Jirô : L’envie bien sûr. Les idées peuvent surgir après la lecture d’un livre ou l’observation de différentes situations. S’il y en a une qui me plaît particulièrement, j’en parle alors à un de mes éditeurs pour qu’il me donne son avis.Comment réagit-il en général ? Avec enthousiasme ?T. J. : Par le passé, ce n’était pas trop le cas. Il fallait tenir compte de l’orientation du magazine pour lequel je travaillais. J’arrivais à faire passer 30 % de mes idées. Même maintenant quand ça passe, l’éditeur intervient encore pour apporter son regard sur tel ou tel développement. Il est aussi une force de proposition. Il lui arrive de me transmettre des scénarios ou de me proposer des sujets. Et si ça me plaît, je me lance dans la réalisation.Comment cette relation particulière avec les éditeurs a-t-elle évolué au cours de votre carrière ?T. J. : J’en ai côtoyé beaucoup. Ce n’est donc pas évident de répondre à cette question tant leur personnalité était différente. Néanmoins, il y a quelque chose de très positif à collaborer avec un éditeur dans la mesure où il est capable de faire émerger des choses que je ne vois pas ou qui sont enfouies au fond de moi. Cela dit, après une longue carrière comme la mienne, j’ai plus de liberté dans mon travail. Par le passé, son interventionnisme et ses demandes de changer telle ou telle chose était source de stress pour moi. Désormais, je dispose de la possibilité de travailler comme bon me semble si j’en ai décidé ainsi. Le studio de Taniguchi Jirô, à Tôkyô, en novembre 2014. ©Jérémie Souteyrat pour Zoom Japon Comment cette omniprésence de l’éditeur au Japon est-elle perçue par vos amis dessinateurs étrangers qui ne connaissent pas ce genre de relation ?T. J. : Je me souviens qu’à l’issue de mes premières rencontres avec des auteurs européens, j’avais ressenti une certaine jalousie à les voir travailler aussi librement. Ça me paraissait formidable et je rêvais de pouvoir disposer de la même latitude une fois rentré au Japon.Toutefois à bien y réfléchir, je crois que c’est important d’avoir un interlocuteur avec qui on peut discuter du travail, qui est en mesure de vous dire ce qui ne va pas et ce qu’il faut changer. C’est ce rôle que joue l’éditeur. En Europe, ce personnage n’existe pas. Le dessinateur se tourne plutôt vers ses amis ou ses proches pour connaître leur avis. Ce n’est pas facile pour eux de faire des remarques négatives et la plupart du temps, ils sont plutôt tentés d’aller dans le sens de l’auteur. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. L’éditeur, lui, n’y va pas par quatre chemins, il vous dit directement ce qui ne convient pas à ses yeux.Du coup, je pense que ce serait bien d’avoir au Japon une combinaison des deux systèmes. (rires) Car dans mon pays, le poids de l’éditeur est considérable. Ce n’est pas évident de dire si c’est bien ou mal. Mais il arrive que l’éditeur soit responsable de 80 % du contenu d’un manga. Ça, c’est évidemment trop. De mon côté, j’ai conquis une certaine liberté et j’en suis pleinement heureux.Comment travaillez-vous avec les scénaristes quand vous n’êtes pas vous-même l’auteur de l’histoire ?T. J. : La plupart du temps, la proposition de scénario arrive par l’intermédiaire d’un éditeur. Je le lis et si le sujet m’accroche, on peut alors se lancer dans l’aventure.Etes-vous en contact permanent avec le scénariste lorsque vous entamez le travail ?T. J. : C’est ce qui est arrivé sur le projet Au temps de Botchan dont Sekikawa Natsuo était le scénariste. Mais c’est plutôt rare. On se rencontrait souvent. Le manga avançait au fur et à mesure que le scénario progressait. On se consultait pour imaginer la suite des événements. Ça se faisait parfois sans intermédiaire.Vous avez aussi travaillé de cette façon avec Kusumi Masayuki pour Le Gourmet solitaire ?T. J. : Pas du tout. Il n’y a pas eu de rencontres préliminaires. On m’a fourni le scénario et certains éléments de repérage à partir desquels j’ai entrepris la réalisation du manga. Nous nous sommes vus une seule fois avec Kusumi-san pendant le processus de création. Ce n’était pas une rencontre pour discuter du contenu, mais plutôt pour faire le point. Et je me souviens que nous nous étions demandés tous les deux si cela donnerait naissance à une œuvre intéressante. Dans ces cas-là, le rôle de l’éditeur est primordial. C’est lui qui a l’œil pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas.L’enfance occupe une place prépondérante...