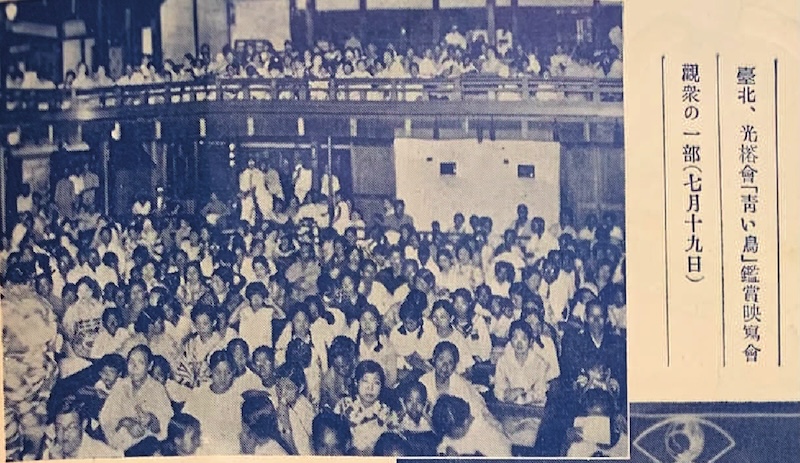

Lors d’une projection organisée par le ciné-club Kôyôkai, à Taipei. / Shih Wei-chu En s’appuyant sur les films d’amateurs, Shih Wei-chu révèle une vision inédite de Taïwan sous le contrôle japonais. Professeur associée au département de langue française à l’Université nationale centrale, Shih Wei-chu s’intéresse au cinéma amateur à Taïwan. Elle nous confie ses impressions sur l’importance de ce média. Pourriez-vous expliquer l’objet de vos recherches et les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancée dans cette aventure ?Shih Wei-chu : Je mène actuellement une grande recherche sur le cinéma amateur à Taiwan, pendant l’époque de la colonisation japonaise (1895-1945). Comme le reste des idées, pensées ou développements modernes, le cinéma a été introduit par l’intermédiaire des colons japonais pendant cette période. Selon la chercheuse japonaise Misawa Mamie (voir pp. 12-15), des Taïwanais ont participé à des productions de films à l’époque. Trois films ont été produits et réalisés par des équipes majoritairement taïwanaises. Malheureusement, ces films ont disparu et il ne nous reste aucun film qui nous permettrait de connaître la vision cinématographique taïwanaise. C’est la raison pour laquelle beaucoup de recherches consacrées à cette période sont fondées sur les archives papiers (journaux, magazines, documents officieux) pour construire un panorama culturel du cinéma à Taïwan. Or, quand on parle de cinéma, on pense toujours au cinéma en format standard (35mm) professionnel, le cinéma commercial. Voilà pourquoi la plupart des recherches se focalisent sur ce cinéma et les activités portées par lui. Mais on a oublié que dès le début de l’évolution technique de la cinématographie, le cinéma professionnel et amateur se sont développés parallèlement. Le visage du cinéma taïwanais s’est ainsi diversifié par l’intermédiaire d’appropriation de certains éléments. Par exemple, l’Association Culturelle de Taïwan s’est approprié la culture japonaise du benshi (personne chargée de commenter les films projetés) pour tenir des discours politiques en langue taïwanaise pendant les projections dans le but d’éveiller la résistance du peuple face au pouvoir colonial. Ce fut le sujet de ma thèse dans laquelle j’ai évoqué le benshi taïwanais comme l’un des fondements du cinéma taïwanais.Pour revenir au sujet de mes actuelles recherches qui portent sur le cinéma d’amateur, je pense que celui-ci pourrait probablement ouvrir une nouvelle voie pour compléter le puzzle de l’histoire du 7e Art taïwanais et nous permettre de mieux appréhender la vie quotidienne et la culture populaire des Taïwanais.De plus, face à un régime colonial, on a tout de suite l’impression que les colonisés ne sont pas capables ou ne sont pas autorisés, ou qu’ils sont de facto inférieurs, innocents. Certes, le peuple taïwanais a souffert de répression politique et s’est vu refuser toute autonomie, mais les Taïwanais ont aussi eu l’occasion de s’approprier la modernité à tous les niveaux à travers les journaux, les magazines, les ateliers, les projections de films, les rencontres organisés par les intellectuels taïwanais.Pour la bourgeoisie, par le biais des caméras pour le cinéma amateur, il est possible de participer en direct au premier phénomène mondial du cinéma à la maison avec Pathé-Baby à partir de la fin des années 1920. Cette expérience nous permet de nous dégager des clichés selon lesquels les Taïwanais n’auraient pas été en mesure de réaliser les films faute à des obstacles financiers ou culturels trop élevés, ou selon lesquels ils auraient été censurés par le gouvernement colonial.De quel “cinéma” parlons-nous ? Il faut savoir qu’il n’y a pas un seul cinéma dans le développement cinématographique, mais qu’il y a des cinémas et des histoires créés au-delà de l’industrie cinématographique elle-même. Si l’on ne prend en compte que le cinéma commercial et professionnel qui domine tout au long du développement cinématographique, on ignore une grande partie des activités culturelles à l’échelle non seulement de la réception, mais aussi de la pratique, qui représente l’ensemble du cinéma dans la culture populaire. D’après vos recherches, quels étaient les principaux sujets filmés par ces amateurs ? Y avait-il une ambition documentaire ou s’agissait-il d’un pur loisir ?S. W.c. : Les sujets filmés par les amateurs taïwanais sont souvent liés à la vie familiale, aux voyages, aux cérémonies (mariage, funérailles), aux événements (compétition sportive, anniversaire, concert, la procession religieuse) etc.S’inscrivant dans la dynamique mondiale du cinéma amateur à partir de la fin des années 1920, des ciné-clubs sont créés sur l’île. Même si la plupart des membres de ces clubs sont des Japonais vivant à Taïwan j’ai pu trouver quelques traces de passionnés taïwanais. Les amateurs sont divisés en deux catégories. La première est composée d’amateurs qui considèrent le cinéma comme un loisir sérieux ; la seconde comprend des personnes qui le pratiquent comme un loisir familial. Les premiers ont l’ambition non seulement de réaliser des films de divers genres (film de famille, film de voyage, film d’animation, film de musique, fiction), mais aussi d’organiser des projections de films devant un public plus large. Le ciné-club Kôyôkai a ainsi organisé au moins 8 projections publiques entre 1931 et 1935. L’organisation d’une telle projection relevait d’un défi encore plus élevé que la réalisation du film lui-même dans la mesure où il est difficile d’imaginer aujourd’hui de projeter un film de 9.5mm devant un public de presque mille personnes avec un équipement amateur. De plus, il fallait travailler la synchronisation entre les images et le son (diffusé par l’intermédiaire d’un gramophone) lorsqu’il s’agissait d’un film sonorisé. Bien sûr, on n’avait pas les mêmes exigences sur la netteté de l’image et du son à l’époque qu’aujourd’hui, mais c’est quand-même très impressionnant de connaître ces conditions. Au regard de ce que vous avez pu visionner, est-il possible de tirer un enseignement sur la manière dont les Japonais installés à Taïwan considéraient ce territoire et ses habitants ?S. W.c. : Pour les amateurs japonais à Taïwan, les éléments locaux, les sites touristiques et les tribus aborigènes sont souvent devenus les sujets de leurs films, par exemple les buffles taïwanais, une procession taoïste, les paysages champêtres, le Mont Ali, le lac du Soleil et de la Lune, les gorges de Taroko mais aussi les danses traditionnelles, les habitants et les maisons aborigènes. Le gouvernement japonais encourageait la reprise de l’esprit national et la culture du terroir pendant l’ère Taishô (1912-1925). Sous cette influence, les manuels d’école primaire à Taïwan ont augmenté la partie dédiée à la connaissance des paysages, des produits locaux, la vie agricole de l’île entre 1923 et 1936. Il n’est donc pas difficile de comprendre le choix de ces sujets par les amateurs japonais vivant à Taïwan. Selon les rares images retrouvées, les films de voyage montrent un regard curieux de l’opérateur qui se mettait devant la caméra pour immortaliser un souvenir inoubliable. Les rares Taïwanais qui apparaissent dans ces films sont soit le porteur de valise soit le chauffeur. Quand ce regard se déplace vers les habitants aborigènes, dans les images que j’ai pu visionner, il existe deux gestes filmiques. L’un est destiné à l’étude anthropologique, les aborigènes sont face à la caméra, tels des objets attendant d’être répertoriés. L’autre est un pur film d’exploration, l’auteur se rapproche des aborigènes et montre un geste comme s’il était filmé avec sa proie. Ces deux approches dévoilent de manière flagrante un regard supérieur qui impose un registre entre la civilité et la barbarie, un sujet moderne et un autre subalterne. Une sorte de ...