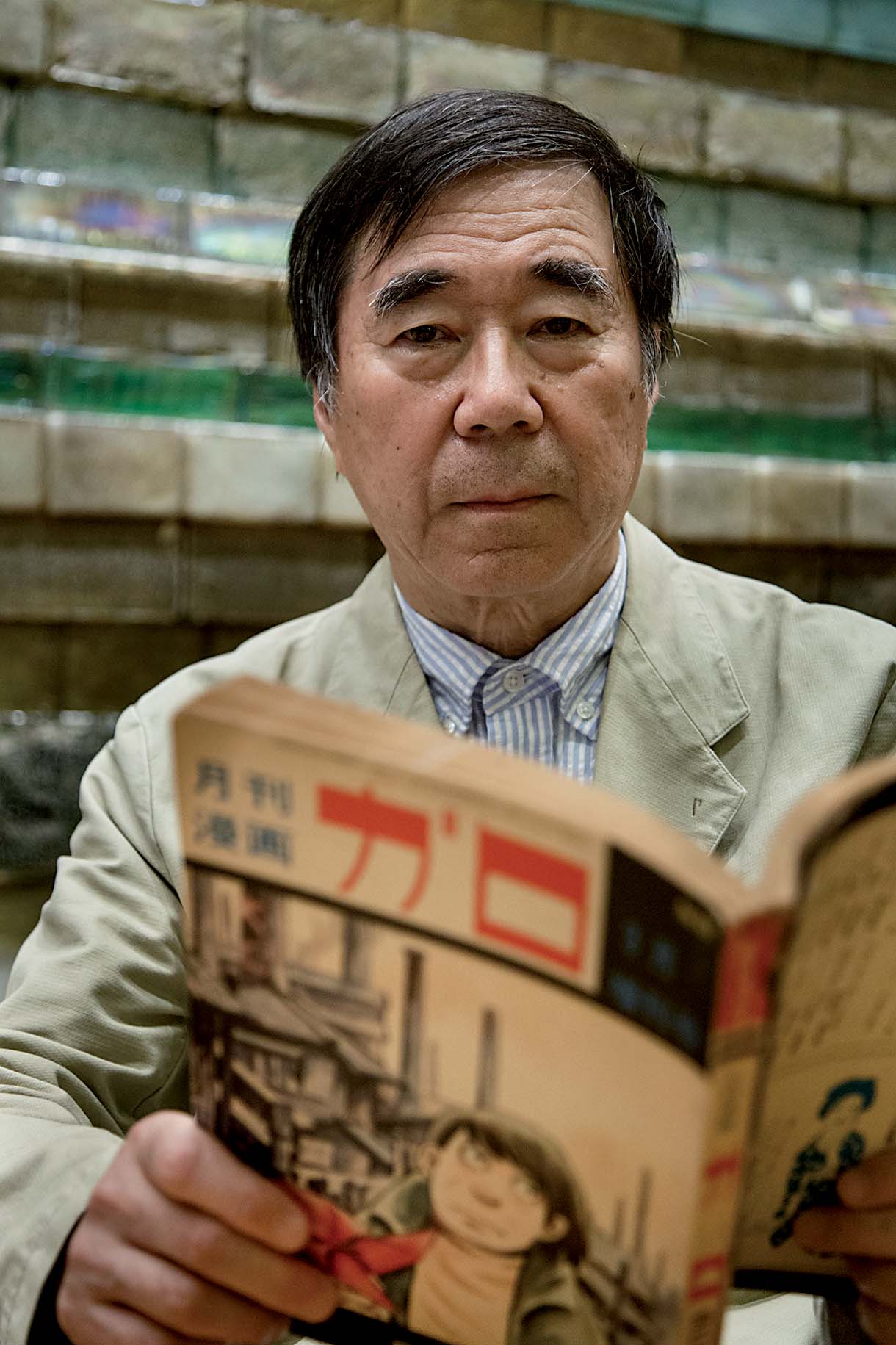

Grand amateur de manga, l’écrivain Kawamoto Saburô nous confie son admiration pour ce mensuel mythique. Autant qu’il se souvienne, Kawamoto Saburô a toujours aimé le manga. Âgé de 70 ans, l’écrivain est célèbre pour ses critiques littéraires et cinématographiques, mais il est aussi un lecteur compulsif de mangas et un observateur avisé de ce mode d’expression. Il y a deux ans, il a finalement publié un ouvrage consacré à ses auteurs préférés parmi lesquels figurent certains noms qui ont fait la renommée de Garo. D’où vient le nom Garo ? J’ai lu quelque part que pour choisir le titre du magazine, ses fondateurs se sont inspirés d’un gangster américain nommé Joe Gallo. Kawamoto Saburô : C’est possible, mais ce qu’il faut savoir c’est que Garo était aussi le nom d’un personnage imaginé par Shirato Sanpei. Ce dernier est un des géants du manga au Japon dont l’importance est aussi grande que celle de Tezuka Osamu. Entre 1959 et 1962, il a créé une série intitulée Ninja bugeichô : Kagemaru-den [Les Arts martiaux du ninja : la légende de Kagemaru] où apparaît ce personnage du nom de Garo. Shirato Sanpei a par ailleurs joué un rôle considérable dans le lancement du magazine. Garo est apparu en 1964. Pensez-vous que ce mensuel a représenté une sorte de révolution dans l’histoire du manga ? K. S. : Absolument. En même temps, son apparition était la conséquence logique du changement qu’avait connu le manga depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette transformation a commencé en 1959 quand les deux grandes maisons d’édition Shôgakukan et Kôdansha ont respectivement créé Shônen Sunday et Shônen Magazine. Il s’agissait de magazines très grand publics, mais ils ont inspiré une nouvelle vague de jeunes dessinateurs plus iconoclastes. L’existence du marché du livre de prêt (kashi-hon) a aussi joué un grand rôle. A l’époque, les gens avaient l’habitude de louer des livres comme on le fait aujourd’hui pour des DVD. Les boutiques de prêt souvent très petites étaient la plupart du temps situées dans les banlieues et les petites villes. On y trouvait de nombreuses publications alternatives que les magasins traditionnels ne proposaient pas. De quelle façon Garo a-t-il révolutionné le manga ? K. S. : Le succès de Garo a inspiré de nombreux imitateurs. Le projet le plus abouti en la matière est le mensuel COM lancé par Tezuka Osamu en 1967. Plusieurs dessinateurs travaillaient pour les deux publications qui ne partageaient pourtant pas la même philosophie éditoriale. Tezuka était un humaniste et son style était plutôt pondéré. Les histoires de Shirato comportaient en revanche des scènes violentes et parfois horribles. Son style était plus sombre. Il abordait les thèmes de la pauvreté et des inégalités sociales, et ses personnages vivaient souvent en marge de la société. C’est d’ailleurs dans Garo qu’un mangaka comme Tatsumi Yoshihiro a d’abord été publié. L’approche de Garo est aussi différente dans le fait que les histoires s’adressaient à un public d’adultes ou de jeunes adultes à la différence des autres publications qui visaient principalement les plus jeunes. On peut donc faire une distinction claire entre le manga pour enfants (jidô manga) avec ses messages positifs et ses histoires légères, et le manga des boutiques de prêt plus en phase avec la scène underground. Vous pensez aux lycéens et aux étudiants ? K. S. : En vérité, une grande partie de la clientèle des livres de prêt était composée de jeunes travailleurs. A cette époque, à peine 40% des lycéens entraient à l’université. La plupart d’entre eux commençaient à travailler dès leur sortie du lycée. Ce sont eux qui ont constitué le noyau des lecteurs de manga dans les années 1960. Je pense qu’ils aimaient les histoires qu’on leur racontait car ils partageaient la même existence sombre que les personnages marginaux présents dans les mangas. Bien sûr, les étudiants ont également découvert ces magazines. C’est ce qui m’est arrivé. En 1964, j’étais un tout jeune étudiant et lorsque j’ai...