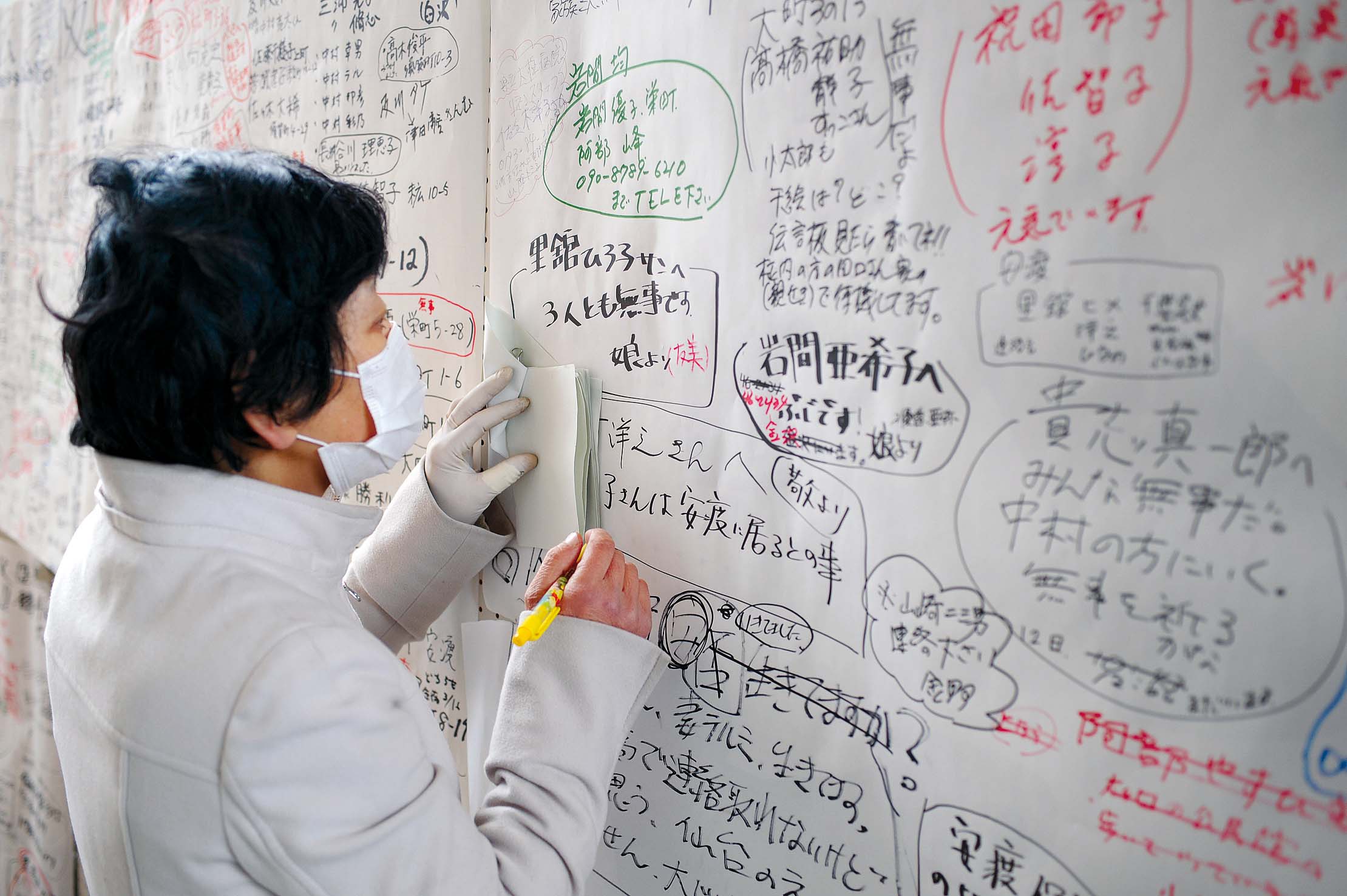

Quelle que soit l’ampleur des destructions, les Japonais ne baissent pas les bras. Une attitude qui ne manque pas de surprendre. Ici, les monts, les vallées, les promontoires et la mer sont un décor presque aussi mouvant que la vie des humains ; dans cette nature trépidante, dans cette fantasmagorie meurtrière, on constate mieux la fuite effrénée, vers l’infini, du temps irréparable, tout meurt et tout renaît plus vite. La mort plane plus menaçante qu’en Occident. Le roseau pensant est ici un roseau bien frêle, et qui, s’il pensait trop, s’effraierait de sa chétivité.” C’est en ces termes que le journaliste Ludovic Naudeau parlait de la nature capricieuse au Japon pour évoquer “la bravoure des Japonais” dans son livre intitulé Le Japon moderne. Nous étions alors en 1909. Celui qui avait couvert la guerre russo-japonaise de 1904-1905 était, écrivait-il, “tombé sous le charme” des Japonais dont le courage l’avait impressionné. Il estimait, comme l’historien britannique Henry Thomas Buckle, que le comportement des hommes résulte d’une “collision” entre deux séries de phénomènes : ceux qui se passent en eux, les phénomènes internes, et ceux qui se passent autour d’eux, les phénomènes externes. La violence de certains phénomènes naturels dans l’archipel avait donc pour conséquence de rendre la population japonaise courageuse et capable de se redresser en cas de cataclysme. Si cette capacité à faire face au malheur avait fasciné le reporter français il y a un peu plus d’un siècle, elle continue de marquer l’esprit des journalistes du monde entier, notamment ceux qui ont couvert le séisme du 11 mars 2011. Malgré l’extrême violence de la secousse et du tsunami qui lui a succédé, les Japonais sont restés calmes et résignés, suscitant à la fois l’admiration et l’étonnement. Dans de nombreux journaux, on a beaucoup insisté sur cette force de caractère et sur l’entraide qui s’est aussitôt mise en place. En janvier 1995, l’incurie des pouvoirs publics pour venir en aide aux victimes du séisme de Kôbe avait déclenché un vaste mouvement de solidarité à travers tout le pays. De nombreuses associations avaient été créées et on ne comptait plus les bénévoles prêts à se mobiliser pour apporter le soutien nécessaire à une population sous le choc. Le mouvement a été tellement puissant que les autorités ont fini par légiférer et mettre en place un cadre légal pour les organisations à but non lucratif (NPO). Le tremblement de terre du 11 mars a aussi engendré un vaste élan de solidarité et de mobilisation dans tout le pays (www.tasukeaijapan.jp). A Tokyo et dans beaucoup d’autres villes, on a organisé des collectes auxquelles les Japonais ont massivement participé, apportant des produits de première nécessité ou des vêtements souvent accompagnés de petits mots d’encouragement. Le soutien moral dont ont bénéficié les sinistrés leur a sans doute permis de surmonter les difficultés des premiers jours. Cela ne supprime évidemment pas la peine et le chagrin ressentis après une telle catastrophe, mais cela met du baume au cœur et redonne l’envie de retrouver le plus vite possible une vie normale. Aussi étrange que cela puisse paraître pour ceux qui ne sont pas japonais, il y a un terme qui est très vite apparu dans les paroles prononcées à la fois par les victimes et ceux qui n’ont pas eu à souffrir du séisme, il s’agit du mot “espoir” (kibô). Est-ce lié au fait que l’espoir...