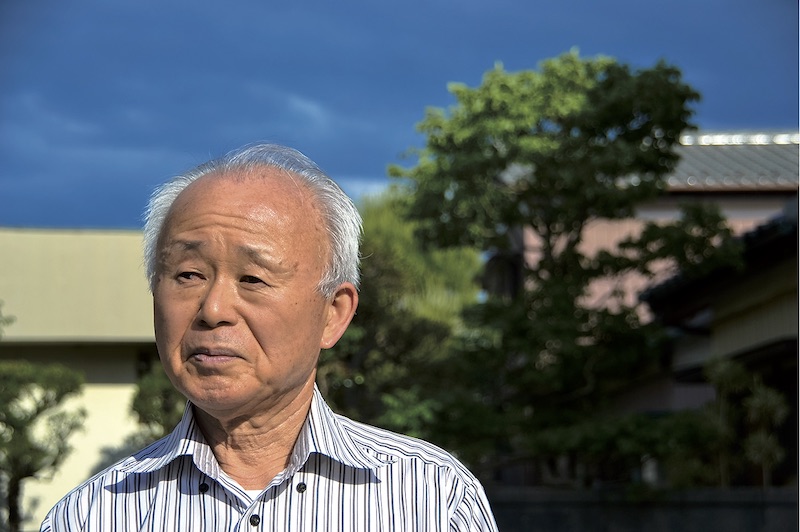

L’ancien maire de Futaba s’est lancé dans un procès pour obtenir la reconnaissance du statut de réfugié.

Idogawa Katsutaka n’est pas un maire comme les autres. Ancien ingénieur en maintenance, il se rend compte très tôt de la gravité de l’accident et prend la décision seul d’évacuer une partie de sa population à Saitama, près de Tôkyô. Il déclarera que, devant l’absence de directives, il était “prêt à évacuer les habitants jusqu’au Vietnam pour les protéger contre les radiations”. Aujourd’hui encore, plus de deux mille habitants vivent à Saitama tandis que cinq mille autres sont éparpillés dans le pays. C’est pour eux que l’ancien maire veut faire reconnaître un statut de réfugié nucléaire. En 2014, il se porte candidat au poste de gouverneur de Fukushima, mais son franc-parler et son opposition au retour des habitants dans les territoires évacués ont eu raison de sa carrière politique. Un an plus tard, il fait l’objet d’une campagne de harcèlement suite à la publication d’un manga sur l’accident de Fukushima qui le met en scène. Le manga est censuré, mais il en faut plus pour le faire taire. L’ancien maire de 75 ans, qui a vécu en direct l’explosion du réacteur 1, le 12 mars 2011, déclare : “Nous aurions pu évacuer beaucoup plus tôt et éviter de nous faire irradier”. Foncièrement déterminé à faire reconnaître aux responsables leurs crimes pour “abandon de la population”, il ouvre un procès en son nom la même année. Dans son bureau de Saitama, il a classé des centaines de dossiers qui retracent les événements depuis l’évacuation des 7 100 habitants de Futaba. Son objectif : rassembler des pièces à conviction pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas.

Tepco, l’opérateur de la centrale de Fukushima Daiichi, a implanté deux réacteurs sur la commune de Futaba au début des années 1960. Vous êtes arrivés à la tête de la ville 25 ans plus tard, faisiez-vous confiance à cette énergie ?

Idogawa Katsutaka : Non, pas du tout. Quand j’étais collégien, j’ai entendu parler du projet d’une centrale nucléaire et j’ai dit à mon père : “Surtout ne la construisez pas !” J’étais persuadé que cela représentait un danger. Mon père, modeste paysan, m’a répondu : “C’est trop tard. Les gens ont voté pour avoir plus d’argent !”

C’était une prise de conscience très précoce, surtout à l’époque où prédominait le mythe de la sécurité dont Futaba avait fait sa devise.

I. K. : J’ai toujours ressenti une méfiance envers l’atome. Et en général, mon instinct ne se trompe pas. Par la suite, je suis parti faire des études en génie civil. Je suis devenu spécialiste dans les travaux de maintenance des bâtiments et des usines. Avec mon diplôme, j’aurais pu avoir un très bon poste à la centrale de Fukushima, mais j’ai toujours refusé. Je ne voulais pas me faire irradier.

Vous avez travaillé dans le génie civil depuis l’âge de 25 ans. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous présenter au poste de maire de Futaba en 2005 ?

I. K. : La ville était criblée de dettes à cause de la mauvaise gestion budgétaire de mon prédécesseur. Nous étions au bord de la faillite.

On a pourtant l’image d’une ville florissante avec les subventions du nucléaire.

I. K. : C’est peut-être l’image qu’ont les gens mal renseignés, mais elle est complètement fausse. (rires) Les subventions ont aussi une fin. C’est pour cela que mon prédécesseur a fait une demande à Tepco, en 2003, pour construire les réacteurs 7 et 8 sur la commune.

Comment avez-vous géré cette situation ?

I. K. : Je faisais semblant de croire que la centrale était sûre. Mais comme j’étais spécialisé dans la maintenance, j’ai été très vite impliqué dans les travaux de révision du réacteur 2 et j’ai constaté qu’il y avait des défaillances. J’ai remarqué aussi des soudages branlants sur les réacteurs 1 et 3. Je me suis dit que, en cas de séisme, ça ne tiendrait pas. Je l’ai signalé plusieurs fois à Tepco. Concernant les tranches 7 et 8, j’avais dans l’idée que si l’on faisait avancer ce projet de construction, je pourrais demander à Tepco le démantèlement des tranches 1 à 4, car, à mes yeux, il s’agissait de réacteurs vieillissants et dangereux.

Le séisme du 11 mars 2011 ne vous a pas permis de la faire. Où étiez-vous ce jour-là ?

I. K. : Je conduisais, de retour d’une cérémonie de remises des diplômes à l’école primaire. Pendant que j’étais en train de valser de droite à gauche, j’ai pensé : “La centrale va péter”. C’était une certitude. J’ai entendu l’alerte au tsunami qui annonçait une vague de 3 m. Quand je suis arrivé à la mairie je me suis rué au 4e étage et j’ai vu arriver une vague de 15 m. J’aurais pu être englouti à quelques minutes près.

Comment s’est déroulée l’évacuation ? Avez-vous reçu des directives claires ?

I. K. : C’était la panique. Le centre de gestion de crise nucléaire de la préfecture n’était pas fonctionnel et ne nous a pas informés. Nous aurions dû déjà recevoir un ordre d’évacuation le 11 mars. Le 12 au matin, nous avons appris à la télé qu’un ordre d’évacuation de 10 km autour de la centrale avait été lancé. J’ai appelé tout de suite le maire de Kawamata qui m’a donné son accord pour nous accueillir. On a convoqué la cellule de crise et ordonné l’évacuation immédiate. Ensuite, je suis parti vers l’hôpital à côté de la centrale, car il y avait des personnes âgées et des malades. C’est à ce moment-là que le réacteur 1 a explosé.

Vous étiez pratiquement devant la centrale au moment de cette première explosion, que s’est-il passé ?

I. K. : On a entendu une espèce de grondement comme si la terre tremblait. Puis, tout est redevenu calme, puis des morceaux de laines de verre ont commencé à tomber du ciel. C’était comme de gros flocons de neige qui voltigeaient partout.

Avez-vous pu mesurer la radioactivité dans l’air au moment de l’explosion ?

I. K. : Mon radiamètre s’est bloqué à 300 microsieverts/heure. C’était le maximum de ce qu’il pouvait calculer. Il y avait avec moi des employés de la mairie, des policiers, des forces d’autodéfense et des patients de l’hôpital. Nous avons tous été très irradiés et cela aurait pu être évité si le centre de crise nucléaire avait été fonctionnel.

Quand vous avez évacué à Kawamata ce jour-là, on vous a fait un examen pour mesurer la dose d’irradiation interne, avez-vous conservé ces données ?

I. K. : Non, pour la bonne et simple raison qu’on ne nous les a jamais données. Après l’examen, on nous a juste dit : “Il n’y a pas de problème”, en nous donnant une feuille avec la date. J’ai demandé à voir les résultats. On m’a dit qu’on me les donnerait plus tard. Je regrette infiniment de pas avoir insisté.

Vous n’êtes restés que trois jours dans le centre d’évacuation de Kawamata. Pourquoi ?

I. K. : Il y avait un radiamètre près de la fenêtre. Le 14 dans l’après-midi, j’ai vu que l’aiguille avait tourné. J’ai pensé : “Ça y est, la radioactivité arrive”. Le bâtiment du réacteur 3 venait d’exploser.

Vous avez imaginé mettre à l’abri votre population au Vietnam. C’est une idée qui semble extravagante. Mais, sachant que le gouvernement envisageait en secret l’évacuation du grand Tôkyô, c’est un projet assez visionnaire.

I. K. : Il faut bien comprendre que nous étions dans une urgence absolue. Il fallait que je trouve un endroit sûr pour évacuer, très loin de Fukushima et j’ai imaginé toutes les solutions possibles. Je ne suis jamais allé au Vietnam, mais j’apprécie leur culture et je me suis dit qu’en échange d’une terre, nous aurions pu offrir toutes nos connaissances pour le développement du pays. Je ne me préoccupais pas des visas ou des détails administratifs. Pour moi il s’agissait de sauver des vies. C’était mon devoir en tant que dirigeant.

Vous avez finalement évacué dans un stade, puis dans le lycée désaffecté de la ville de Kazo, dans la préfecture de Saitama ?

I. K. : Nous avons embarqué 1 200 habitants dans 40 bus jusqu’à Saitama. A partir de là, nous avons vécu comme des réfugiés dans la poussière et dans des conditions précaires pendant presque trois années. Encore maintenant, malgré la générosité de la ville de Kazo qui continue à nous accueillir, nous nous sentons comme des étrangers. Nous avons perdu notre terre, c’est cela être réfugié.

En 2013, vous avez démissionné suite à une motion de censure concernant la construction d’un site de stockage de déchets nucléaires à Futaba. Vous étiez contre ce projet ?

I. K. : Absolument. Et je refuse jusqu’à maintenant de donner mon accord pour la démolition de ma maison qui se trouve à l’intérieur du site de la décharge. Mais cela ne les empêche pas de construire tout autour.

Vous vous êtes présenté à l’élection de gouverneur de Fukushima en 2014 avec un projet très différent de la politique de reconstruction actuelle.

I. K. : Je voulais tout d’abord mettre en place un système de mesure de la radioactivité autonome de telle sorte que les habitants sachent de quoi il en retourne. Ce projet s’accompagnait d’une prise en charge médicale adaptée et d’une aide à l’évacuation en dehors de la préfecture. C’est en quelque sorte donner le choix à la population alors que la politique de reconstruction actuelle fait comme si l’accident n’avait pas eu lieu. J’étais contre la décontamination depuis le début. Mon vrai plan d’évacuation était de construire une ville provisoire pour au moins 100 ans, soit deux générations. C’est la période que j’estime nécessaire avant que le niveau de radiations ne soit plus un risque pour l’ADN des habitants.

Les habitants de Futaba vous ont-ils apporté leur soutien lors de cette élection ?

I. K. : Pas vraiment. L’accident nucléaire nous a divisés sur tous les points de vue. La plupart sont passés du côté de la reconstruction. Ce n’est pas étonnant si on considère que tous les médias prônent cette politique depuis dix ans. Certains habitants ont regretté par la suite, car notre communauté est complètement dispersée. Ils m’ont dit : “On aurait dû faire une ville provisoire”.

On vous a accusé de favoriser une discrimination envers les gens de Fukushima après la publication du manga Oishinbô de Kariya Tetsu consacré à l’accident de Fukushima. Vous apparaissez dans votre propre rôle en déclarant que la radioactivité provoque des saignements de nez. Comment expliquez-vous cette réaction ?

I. K. : L’opinion publique au Japon est manipulée par les médias et le gouvernement qui nous dit “Souriez à la radioactivité”. Ce genre de manga les dérange beaucoup. Pour ma part, je me fiche complètement de passer pour un provocateur. Beaucoup d’habitants continuent d’avoir ce genre de symptômes, moi y compris. Pourquoi devrions-nous le cacher ?

Vous avez décidé de porter plainte contre Tepco et le gouvernement en votre nom propre. Il y a environ une vingtaine de procès en cours concernant l’accident de Fukushima. En quoi le vôtre est-il différent ?

I. K. : Je suis le seul à porter plainte en tant qu’ancien maire, car on m’a menti pendant mon mandat. C’est le premier chef d’accusation en plus des dommages causés à mes concitoyens et à moi-même. J’ai évalué le montant des indemnités sur une période de cent ans pour 7 100 habitants. Ce qui équivaut au minimum à 20 000 milliards de yens. Une somme qui risque encore d’augmenter, car le procès va durer des années. Je n’en suis qu’à la moitié du travail pour réunir toutes les preuves.

Vous accusez en particulier le centre de gestion de crise de la préfecture qui n’a pas du tout rempli sa fonction au moment de l’accident nucléaire ?

I. K. : Quand le réacteur 3 a explosé, les directives n’ont pas changé alors qu’on était littéralement submergé par la radioactivité. J’ai contacté moi-même le centre de gestion de crise, le 14 mars, et je suis tombé sur des fonctionnaires qui ne connaissaient rien au terrain et qui m’ont donné des directives au hasard. Je me suis dit que, si je les suivais, nous allions tous mourir. J’ai donc pris seul la décision d’évacuer vers Saitama.

Ce dysfonctionnement a provoqué des évacuations catastrophiques comme celle du village de Namie qui a trouvé refuge dans une zone en plein sur le passage du nuage radioactif. Si jamais un autre accident nucléaire se reproduisait au Japon, pensez-vous que le centre de crise sera fonctionnel ?

I. K. : Je pense que cela risque de se reproduire si les responsables ne sont pas jugés. De plus, je remarque une baisse terrible de compétences techniques au niveau des centrales nucléaires japonaises qui sont à l’arrêt depuis dix ans. Si jamais on les redémarre, le personnel n’est pas du tout qualifié, car il n’y a pas eu de transmission de savoir technologique sur le terrain.

Votre 19e plaidoyer au tribunal aura lieu en juillet. Quel est le but ultime de votre démarche juridique dont vous dites qu’elle ne finira jamais ?

I. K. : Je veux que toutes ces pièces à conviction soient rendues publiques pour informer les générations futures. Je veux qu’on réfléchisse à ce que veut dire être réfugié dans son propre pays à cause d’un accident nucléaire.

Propos recueillis par Alissa Descotes-Toyosaki