Pour le sociologue Jean-François Sabouret, Le Japon vu par Yamada Yôji est bien plus qu’une simple biographie.

Directeur de recherche émérite au CNRS, Jean-François Sabouret est un fin connaisseur du Japon dont il a étudié la société à travers de nombreux ouvrages de référence comme L’Autre Japon, les burakumin (La Découverte, 1983), L’Empire du concours (Autrement, 1985) et plus récemment L’Occident Express (Atlande, 2021). Zoom Japon l’a interrogé sur la biographie que Claude Leblanc, le fondateur de notre magazine, vient de consacrer au cinéaste Yamada Yôji.

Qu’avez-vous pensé de l’ouvrage Le Japon vu par Yamada Yôji de Claude Leblanc ?

Jean-François Sabouret : Question simple, certes, mais la réponse, pour faire prendre la mesure de cet ouvrage, demande bien des explications et des commentaires. Or il faut aller ici à l’essentiel et cet essentiel, c’est le Japon, tout le Japon. Je m’explique. On connaît tous l’expression “roman” pour désigner des sagas devenues si célèbres qu’elles font désormais pleinement partie de la culture des gens étrangers aux cultures qui ont vu naître ces romans que ce soit Margaret Mitchell et son célèbre Autant en emporte le vent, que ce soit Boris Pasternak et son Docteur Jivago, que ce soit Tolstoï avec La Guerre et la Paix… Tous ces textes font partie aujourd’hui de la littérature du monde qui ont été porté plusieurs fois à l’écran ou diffusés en feuilleton à la télévision.

Quel rapport avec un livre sur un cinéaste japonais et cette belle envolée sur les romans fleuves ?

J.-F. S. : De même qu’il y a des romans fleuves, je dirai qu’il existe des “livres Océans” et celui-ci consacré à Yamada Yôji (voir Zoom Japon n°49, avril 2015) en fait partie. C’est un “livre Océan” par sa taille, par la connaissance qu’a son auteur de son sujet et du cinéma japonais et mondial en général. Claude Leblanc appartient à ces fous de cinéma qui vivent et connaissent son sujet si intimement qu’on s’étonnerait à peine de le trouver dans une scène d’un des films de Yamada Yôji.

Mais c’est aussi un “livre Océan” en ce sens qu’il parle du Japon, du peuple japonais d’après-guerre, si méconnu, si brocardé, si ignoré à l’étranger. On a bien sûr des ouvrages sur le cinéma japonais, mais ce sont des analyses et des présentations, intelligentes certes, mais souvent convenues, très germanopratines qui ne rendent pas compte des neuf-dixième de la vie et de la pensée de la population japonaise ordinaire, commune, apparemment silencieuse et consentante, et pourtant rebelle. Mais il s’agit d’une résistance telle que celle décrite par Inoue Hisahi dans Les Sept roses de Tôkyô (trad. par Jacques Lalloz, Ed. Philippe Picquier, 2011, voir Zoom Japon n°50, mai 2015). Il s’agit d’un monde où l’on dit des choses d’une grande insolence ; mais avec humour, fausse naïveté. C’est au deuxième degré. Voilà pourquoi je dis que l’ouvrage de Claude Leblanc est un “livre Océan” qui parle d’un grand cinéaste discret, Yamada Yôji, qui se cache un peu derrière son œuvre et qui s’adresse à tout le monde au Japon. Un homme immense qui prend à bras-le-corps un peuple immense. Il dit ce qu’il a à dire principalement dans ses films et non sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. A 90 ans passés, l’homme qui a réalisé 89 films travaille encore : pour parler des Japonais, de leurs espoirs, de leurs peines, de leurs rapports, de leurs sentiments.

Certains pourront brocarder le fait qu’il y a beaucoup d’émotion dans le cinéma de Yamada, mais c’est la réalité des rapports du peuple japonais quand les gens se connaissent bien comme dans les relations de voisinage. On communique par le cœur, par les sentiments et on exprime ceux-ci. Une image tenace voudrait que les Japonais se comportent comme des guerriers de l’époque d’Edo et retiennent leurs larmes ou leurs joies. La réalité dans les films de Yamada est contraire à cette image erronée. C’est le cas par exemple d’un de ses plus beaux films : Les Mouchoirs jaunes du bonheur (Shiawase no kiiroi hankachi) réalisé en 1977 avec Takakura Ken et Baishô Chieko (voir Zoom Japon n°116, décembre 2021) dans les rôles principaux.

Ce film, qui a reçu de nombreuses récompenses, est l’un des plus emblématiques du cinéma et du peuple japonais.

Yamada est-il plus connu dans d’autres pays européens qu’en France ?

J.-F. S. : Il est possible que dans les pays de l’est européen, les spectateurs sont mieux à même d’apprécier les films de Yamada parce qu’ils sont confrontés avec le quotidien beaucoup plus que ne le sont peut-être les Français. Un journal allemand a présenté un des films de Yamada en disant “qu’il portait un regard attentif sur les petites gens au Japon”. Cela dit Claude Leblanc prend de l’avance sur d’autres pays dans le monde avec ce livre important traitant à la fois du cinéaste, de son œuvre, de ses films et dans le même temps du Japon et de l’évolution de celui-ci.

Comment ne pas rapprocher le monde de Yamada de son aînée, Hasegawa Machiko, la plus célèbre des mangaka japonaise et son personnage de Sazae-san, jeune femme au foyer d’une famille de trois générations de l’après-guerre où l’on raconte le train-train quotidien (nichijô sahanji) d’une famille ordinaire autour du repas du soir. Hasegawa est décédée en 1992, mais son personnage a poursuivi son épopée médiatique depuis 1969 sur la chaîne Fuji TV. En tant que dessin animé, c’est la série la plus longue du monde. Tora-san (voir Zoom Japon n°116, décembre 2021), le personnage de la série Otoko wa tsurai yo [C’est dur d’être un homme] trouve également sa raison d’être dans et autour de la vie familiale. Ce qui persiste, c’est le rêve d’une vie familiale finalement harmonieuse, on pourrait appeler ça “le familialisme”. Yamada Yôji invite à poursuivre sa propre réflexion dans d’autres films, en explorant l’âme japonaise que ce soit autour de l’école ou bien des histoires de samouraï.

Dans l’œuvre de Yamada, la série Otoko wa tsurai yo occupe près de la moitié de son œuvre. Comment a-t-elle pu garder aussi longtemps les faveurs du public japonais ?

J.-F. S. : Chaque année, Yamada Yôji portait à l’écran son personnage devenu symbolique depuis : Tora-san incarné par Atsumi Kiyoshi. Il est hâbleur, généreux, éternel amoureux déçu, cachant sa peine derrière un départ, une fuite, une sorte de “poor lonesome Japanese”, mais fort en gueule et ne reculant pas devant une bonne prise de bec quand il n’est pas d’accord et qu’il s’agit de défendre le faible et le pauvre. La série a attiré à elle à chaque sortie un minimum de 1,5 million de spectateurs. Impossible d’imaginer les années de haute croissance japonaise sans ce personnage familier, ces films où tous trouvaient à rire et à penser. Le Japon dans son ensemble s’est identifié à Tora-san et sa famille, à ses soucis, à ses joies.

Yamada Yôji est l’homme indispensable de la société de production Shôchiku où il a pu tourner librement tous les films qu’il a voulus. Mais cette série emblématique des années de haute croissance a pris fin avec le décès d’Atsumi Kiyoshi en 1996 au moment où, par un hasard étrange, un autre Japon commençait à poindre, comme si Tora-san avait de moins en moins sa place dans un pays où l’esprit de solidarité n’était plus une règle de vie. Avec l’éclatement de la bulle spéculative (baburu hôkai) à la fin des années 1980 et la décennie perdue (les dix premières années de l’ère Heisei) qui a suivi, l’esprit d’un Japon où les gens exprimaient en majorité leur appartenance à la classe moyenne, des fissures sont apparues dans ce discours laissant voir clairement une autre réalité bien connue en Europe, une réalité où les riches et très riches ont continué à vivre sans grand souci d’argent tandis que d’autres tombaient dans la pauvreté. Les suicides ont augmenté en flèche durant cette décennie perdue. Tora-san est mort à ce moment. Il n’a pas vécu pleinement cette mutation.

Yamada s’est alors attaqué à ce phénomène nouveau des faillites, des restructurations d’entreprises, en japonais risutora, mot pudique pour dire qu’on met à la porte les plus âgés. Le livre de Claude Leblanc montre fort bien que le cinéaste a suivi la réalité économique du Japon, les années Koizumi (2001-2006) par exemple, et créé des personnages qui se battent et trouvent des solutions. La constante chez lui, c’est le lien social, le lien amical ou amoureux qui cimente la société. Il y a des personnes qui ont décrit les films de

Yamada comme appartenant à la bien-pensance, mettant en scène des braves gens pleins de bonne volonté, des histoires relevant d’une irénologie sociale naïve et dépassée, des histoires à l’eau de rose. Pourtant, quand on écoute les discours des Japonais sans distinction d’appartenance sociale, le souci de l’autre est souvent mis en avant. Chez des jeunes collègues cinéastes comme Kore-Eda Hirokazu (voir Zoom Japon n°71, juin 2017), le puissant désir de réussite sociale et le mépris des médiocres sont battus en brèche par une épouse et par l’exemple d’une famille plus que modeste où l’argent n’est pas le moteur de vie. Dans son grand film Tel père, tel fils (Soshite chichi ni naru, 2013), Kore-Eda marche sur les traces de son aîné Yamada : “l’autre”, même pauvre et faible doit être pris en compte. On appartient à la même matrice culturelle et éducationnelle. C’est, par exemple, les quatre films de la série Gakkô [École] qui ont presque pris le relais (en 1994) des Tora-san.

Pourquoi Yamada Yôji est-il si peu connu en France alors que le moindre cinéphile de quartier en France peut vous donner les noms des “grands” cinéastes japonais ?

J.-F. S. : Il ne s’agit pas d’abaisser le talent des cinéastes comme Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, mais ces cinéastes ont été presque plus reconnus au Japon parce qu’ils avaient d’abord bénéficié d’une reconnaissance à l’étranger. Leur talent est revenu “en boomerang” au Japon en quelque sorte. Aux côtés de ces cinéastes et d’autres comme Nomura Yoshitarô avec qui il a fait son apprentissage, Yamada a largement sa place. D’ailleurs, la plupart des artistes et acteurs japonais qui ont joué sous la direction d’autres réalisateurs étaient heureux de jouer pour lui et de donner la réplique à un personnage comme Kuruma Torajirô, alias Tora-san.

Yamada Yôji a été rapidement reconnu au Japon après ses débuts. Et il n’a d’ailleurs pas réalisé que les 48 films de la série Otoko wa tsurai yo. On peut citer La Maison au toit rouge (Chiisai ouchi, 2014), Les Mouchoirs jaunes du bonheur, Kâbê (Kabei : our mother, 2008), la liste est longue de ses 89 films. Son œuvre couvre toute la période japonaise des années 1960 à nos jours !

Quels sont les films et les réalisateurs qui, en France, se rapprocheraient de Yamada si l’on tentait une comparaison ?

J.-F. S. : Indiscutablement, ce sont ceux de Robert Guédiguian, en particulier Marius et Jeannette (1997) où il met en scène la vie modeste des gens qui, malgré les heurs et malheurs de leurs vies, s’entraident pour surmonter les difficultés. Le désir de vivre l’emporte sur tous les autres sentiments, et cela n’est possible que par la solidarité, l’amitié de ces vies où tout le petit monde sait tout sur son voisin, lequel ne se cache nullement. Les œuvres de Yamada ou de Guédiguian montrent “les pauvres gens” qu’ils vivent à Shibamata (voir Zoom Japon n°93, septembre 2019) ou dans le quartier de l’Estaque, à Marseille. Il est à noter que Guédiguian et Yamada sont (ou ont été) tous les deux proches des partis communistes de France et du Japon.

Claude Leblanc montre bien, quant à lui, l’influence de Pagnol le Marseillais sur Yamada le Japonais des “bas quartiers de la ville” (shitamachi). Dans les prises de bec de Tora-san, on retrouve de la faconde de César où l’on monte d’autant plus le ton que l’on sait bien qu’à la fin on va se réconcilier. Ce sont presque des tirades, des morceaux de bravoure. Yamada comme Pagnol, dans la trilogie (Marius, César, Fanny) montrent bien que l’on peut traiter avec le sourire et la tendresse la plupart des sujets même graves.

Quelles réflexions vous inspirent l’ouvrage de Claude Leblanc ?

J.-F. S. : C’est un livre sur un très grand cinéaste, un livre qui fera date au Japon même, mais c’est aussi, et c’est là où la tentative de l’auteur est réussie, un livre sur la société japonaise. Les deux sont tressées ensemble et on peut le lire aussi comme un texte de sciences sociales sur les passions ordinaires du peuple japonais d’après-guerre. Or le peuple japonais, ce sont tous ces gens très divers qui sont peu connus en France et que l’on réduit trop souvent sous le vocable “les Japonais”.

Je me demande pourquoi le cinéma de grands réalisateurs comme Yamada ne fait pas l’objet d’un enseignement dans les hauts lieux de l’enseignement supérieur en France ? Une remarque un peu triste, car, en lisant l’ouvrage de Claude Leblanc, on voudrait pouvoir en même temps, regarder les films dont il parle si bien. Mais tout le monde n’a pas chez soi, une salle privée de cinéma. Il faudrait un canal nouveau qui opportunément nous permettrait d’accéder chez soi aux films de Yamada et autres cinéastes japonais ou asiatiques (pourquoi pas ?) talentueux. Quelles belles soirées en perspective nous aurions là.

Propos recueillis par Alban Devaux

Référence

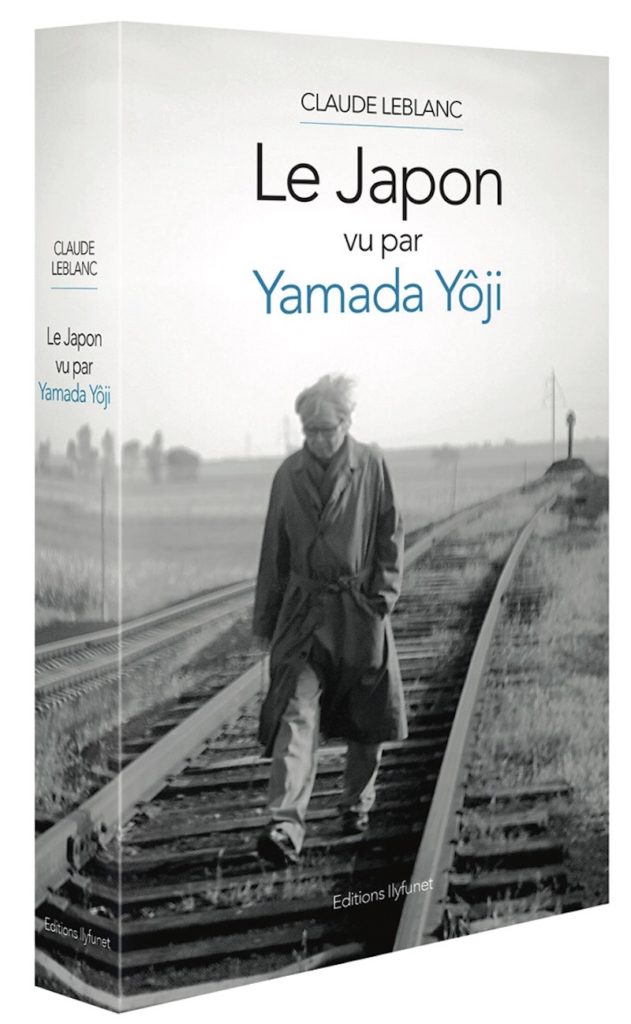

Le Japon vu par Yamada Yôji, de Claude Leblanc, Editions Ilyfunet, 2021, 752 p., 28 €.