Sorti il y a près de 30 ans, le film composé de trois courts-métrages n’a pas pris une ride.

Ôtomo Katsuhiro est entré dans le Panthéon de l’animation grâce à l’adaptation de son manga Akira en 1988. Comme souvent, on a l’habitude de ne conserver en mémoire qu’une seule œuvre pour qualifier le travail d’un artiste et bien sûr dans le cas d’Ôtomo, c’est ce premier film qui est mis en avant au point de négliger tout ce qu’il a pu réaliser par la suite. Il est vrai que le niveau de qualité atteint par cette œuvre est tel qu’il est difficile de regarder ses autres réalisations sans les trouver fades et moins abouties.

Mais cela est faire injure au génie de ce dessinateur qui a produit d’autres chefs-d’œuvre parmi lesquels Memories sorti initialement en 1995. Les plus tatillons diront que ce film composé de trois courts-métrages n’a pas été entièrement réalisé par Ôtomo Katsuhiro puisqu’il n’en a dirigé qu’un seul, Cannon Fodder, les deux autres, Magnetic Rose et Stink Bomb ayant été respectivement confiés à Morimoto Kôji et Okamura Tensai. Reste qu’il a écrit le scénario de chacun d’entre eux et a bénéficié de la complicité du grand Kon Satoshi pour le scénario de Magnetic Rose qui ouvre le bal. Celui-ci raconte comment le Corona, un vaisseau spatial en bout de course, rencontre des difficultés alors que l’équipage enquête sur un signal de détresse envoyé par un énorme vaisseau en décomposition. Le deuxième, Stink Bomb, suit un malheureux qui tente de soigner son rhume, sans se rendre compte que le médicament qu’il a pris provoque un désastre aux proportions épiques. Enfin, le film se termine par Cannon Fodder réalisé par Ôtomo, dans lequel il décrit un monde où toute la population se consacre, dès la naissance, au tir de canons gigantesques contre un ennemi invisible. Le seul problème est de savoir quand les tirs s’arrêtent.

Bien que Memories soit sorti en 1995, il n’a pas pris une ride, tout comme Akira aurait pu sortir hier et semblerait encore frais. La direction artistique est tout simplement stupéfiante, avec un niveau de détail incroyable dans chaque histoire. Alors que Stink Bomb est le plus proche de l’univers typique d’Ôtomo, Magnetic Rose et sa dimension de science-fiction sont particulièrement impressionnants dans leurs détails. La contribution de Kon Satoshi n’est pas étrangère à ce résultat qui d’emblée emporte le spectateur dans l’histoire très stylisée d’une chanteuse d’opéra, Eva, et de sa principale fixation : sa vie antérieure avec Carlo, un ténor célèbre avec lequel elle a connu une renommée mondiale. Il s’agit, bien sûr, d’un cadre anachronique : le “passé” est présenté en termes victoriens, presque steampunk, avec des hologrammes, de vastes espaces de vie, la décadence, des chérubins robotisés et des interactions ridicules et exagérées. Mais il est également tourné vers un futur tout aussi anachronique, rempli d’énormes vaisseaux spatiaux de fortune, de cigarettes et d’une maison de style années 1950 dans laquelle vit apparemment la famille de Heintz, l’un des protagonistes. Le monde d’Eva n’est pas non plus très clair : il y a des références à Tôkyô, par exemple, mais ses propres souvenirs se transforment en un cimetière cosmique en forme de rose qui n’est clairement pas la Terre, avec des références contradictoires dans les souvenirs eux-mêmes. L’univers “victorien” décrit n’est qu’une représentation de l’image qu’on s’en fait habituellement, puisque Carlo appartient au XXe siècle, et les festivals d’opéra dans la capitale japonaise impliquent un monde moderne et diversifié. Au fond, c’est ce mélange de plusieurs époques et la nostalgie qu’on en retire qui nous portent.

Stink Bomb, réalisé par Okamura Tensai, relève plus du gag que d’une histoire fouillée. Le court métrage suit Tanaka Nobuo, un technicien de laboratoire de bas niveau. Un jour, il ingère un médicament expérimental qui le transforme en bombe chimique ambulante. Il laisse échapper un gaz odorant qui laisse sur le carreau ceux qui le respirent. Nobuo se réveille après une sieste, trouve ses collègues inconscients et ne fait pas le lien entre le gaz et ce qui s’est passé. Avec le temps, il devient évident que Nobuo est la source du problème. Les militaires tentent de le tuer sans y parvenir. Pourtant, il n’arrive pas à faire le lien entre son propre comportement et la contagion. Il est simplement troublé par le complot visant à le tuer. Cela rappelle un peu le premier Godzilla (1954) de Honda Ishirô, mais dans une dimension satirique où Ôtomo dénonce la dépendance inutile des Japonais à l’égard des Américains. Un sujet toujours d’actualité.

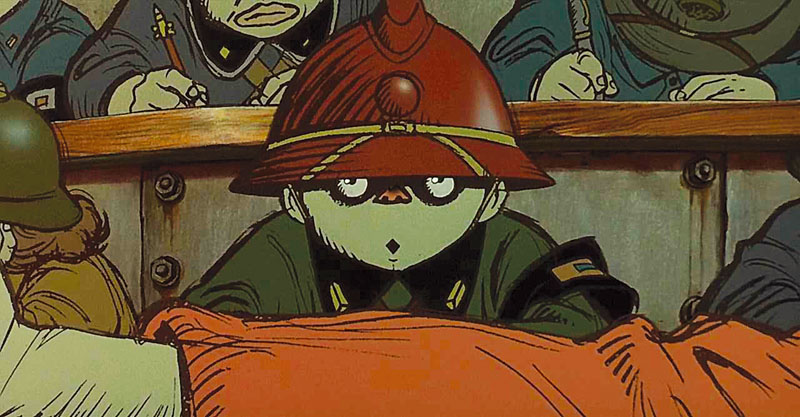

De loin, cependant, c’est Cannon Fodder écrit et réalisé par Ôtomo Katsuhiro qui se distingue sur le plan artistique. Les personnages s’accordent parfaitement à l’univers urbain pesant et sale à la Moebius dans lequel ils évoluent comme des robots. En cette période de guerre en Ukraine, le court-métrage qui clôt Memories résonne d’autant mieux qu’il s’en dégage une atmosphère morne propre aux images reçues des villes ukrainiennes bombardées par l’artillerie russe. A la différence d’un Miyazaki Hayao qui a aussi abordé ce thème dans des séquences plus enlevées, Ôtomo a choisi d’insister sur l’absurdité de la situation dans une superbe petite scène à la fin du film, où le garçon demande à son père contre qui ils se battent, et le père répond simplement qu’il comprendra quand il sera plus grand. Cet échange montre non seulement que l’adulte n’a pas la curiosité de se poser la question, mais aussi que son fils, qui promettra de faire mieux que son père en tant que tireur, a lui aussi accepté cette destinée.

Gabriel Bernard