Le prix Konishi de traduction littéraire a été attribué à Michel Vieillard-Baron, spécialiste de poésie classique japonaise.

Si ce n’est à vous

A qui donc les montrerai-je

Ces fleurs de prunus ?

Leur éclat et leur parfum

Vous, les saurez apprécier.

(no 38, p.93)

Le chant du coucou

N’a rien de particulier

Et pourtant jamais

On n’est las de l’entendre

Même après toutes ces années… (no 359, p.200)

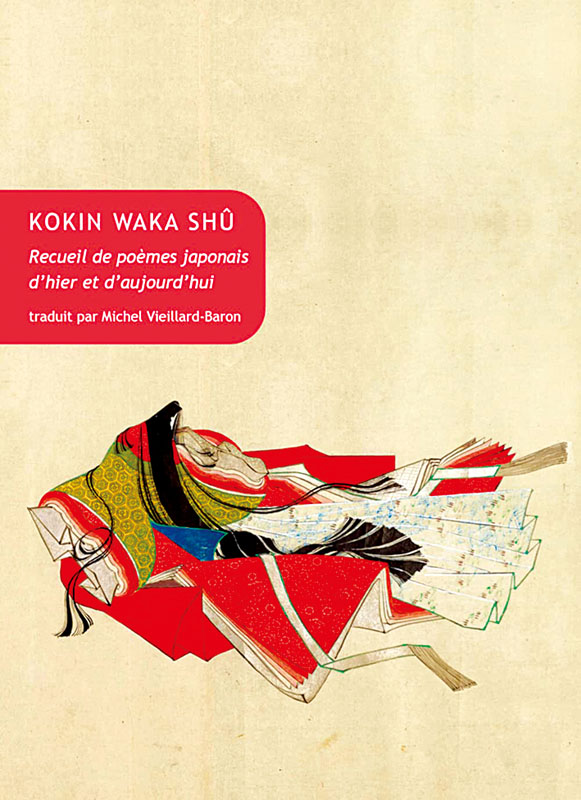

Le Prix spécial du jury, qui “distingue une contribution exceptionnelle à la connaissance par le public français d’une œuvre fondamentale de la culture japonaise”, est décerné cette année à Michel Vieillard-Baron pour sa traduction du Kokin waka shû, Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui (Les Belles Lettres, 2022). L’éminent spécialiste de la poésie japonaise classique, titulaire de la chaire de Philologie japonaise à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, chercheur au Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO), a bien voulu s’entretenir avec Zoom Japon à propos de son travail de traduction de la poésie.

Tout d’abord, pouvez-vous nous parler du livre ? Que représente-t-il au Japon ?

Michel Vieillard-Baron : Ce Recueil est la première anthologie de poésie japonaise, en langue vernaculaire, compilée sur ordre impérial. Il y en aura vingt autres auxquels elle servira de modèle. Ce sera le canon de la poésie japonaise classique pour tous les siècles suivants. C’est sans doute une des œuvres les plus importantes de la littérature japonaise classique.

Une particularité est le soin extrême apporté au classement des poèmes pour décrire l’évolution d’un thème, saisons et amour principalement mais aussi voyage, noms de choses, etc. Par exemple, vous commencez avec le premier poème de printemps et quand vous terminez le dernier poème d’hiver (n° 342), vous avez parcouru toute une année poétique, avec tous les phénomènes liés à l’évolution des saisons. De même pour les poèmes d’amour qui décrivent le déroulement d’une relation, du début, alors que les amants n’ont pas encore pu se rencontrer (n° 469) jusqu’à la rencontre, puis la séparation (n° 828). Il s’agit là d’un travail de mise en forme impressionnant, dû au génie propre des compilateurs : ce système n’est pas hérité de la tradition chinoise. Cette utilisation des poèmes courts pour décrire un motif plus large, comme la mosaïque, me semble remarquable. Une publication d’extraits dénaturerait ce travail, comme si on ne montrait que des petits carrés ici ou là de la mosaïque alors qu’il faut vraiment voir le motif global. Tout le monde ne lira peut-être pas l’anthologie dans son intégralité, mais il faut au moins pouvoir le faire.

Vous avez une longue expérience de la traduction de la poésie classique japonaise.

M. V.-B. : Une quarantaine d’années ! Depuis mes études universitaires et ma thèse sur Fujiwara no Teika (1162-1241), grand poète et philologue, je m’intéresse au waka, cette “poésie japonaise” écrite en langue vernaculaire, de 31 syllabes réparties en 5 vers de 5, 7, 5, 7, 7 pieds, appelée aussi uta “chant” ou tanka “poème court”. A mes yeux, traduire, c’est traduire de la poésie japonaise classique. Il y a très peu de traducteurs de littérature classique et encore moins de poésie. Or, il y a beaucoup de textes importants et je pense que c’est dans ce domaine que je peux apporter quelque chose.

Comment traduisez-vous ?

M. V.-B. : C’est toujours un défi de tenter de rendre le plus fidèlement possible, le plus poétiquement possible, ces poèmes japonais, en respectant autant que possible le mètre (le nombre de syllabes qui composent un vers), mais sans toutefois m’y contraindre quand cela force trop le sens en français. Je pense que la première chose à respecter, c’est le sens du poème. C’est une différence fondamentale avec, par exemple, le travail de René Sieffert [1923-2004, éminent japonologue, professeur à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), traducteur de très nombreux ouvrages] qui respectait absolument le mètre. Une autre chose importante est de donner en notes les clés nécessaires à la compréhension des nuances, car ces poèmes ont été composés au Japon, entre le VIIe et le Xe siècles, il y a donc nécessairement des éléments qui échappent au lecteur français du XXIe siècle. Je pense que ce travail est indispensable pour rendre aussi accessible que possible ces poèmes qui sont cités dans de nombreuses œuvres littéraires classiques, Le dit du Genji par exemple [traduction René Sieffert, Verdier, 2011], mais aussi la prose ultérieure ; ils font partie des connaissances fondamentales des Japonais et innervent encore la culture japonaise contemporaine, dans ses représentations de la nature par exemple.

Je comparerais mon travail de traduction au tricot. Je traduis un seul poème à la fois, dans l’ordre de présentation dans l’anthologie, j’essaye de faire une traduction aussi impeccable que possible dès le départ, sans laisser de traductions en suspens pour y revenir plus tard, ce que font certains traducteurs qui reprennent sans cesse jusqu’à la fin. J’ai besoin de considérer que le travail est aussi définitif que possible pour avancer. Je rédige les notes en même temps. Le plus difficile pour la traduction du waka, c’est que vous pouvez lire le poème japonais, le déchiffrer en vérifiant éventuellement le vocabulaire inconnu et ne toujours pas en comprendre le sens. Pour le saisir et donc le traduire convenablement, savoir ce qui est important selon la tradition poétique est nécessaire. Mon étude des textes théoriques de l’époque m’a permis de me familiariser avec les critères d’évaluation, les considérations esthétiques de l’époque. Les poètes avaient une certaine liberté, mais le vocabulaire et les images, sont limités. Par conséquent, connaître le code est essentiel pour saisir l’idée de l’auteur sur laquelle chaque poème est composé, que le coucou a chanté plus tôt que d’habitude, ou que la lune qui devrait être claire est un peu voilée, par exemple.

Qu’en est-il de la poésie moderne ou contemporaine ?

M. V.-B. : La traduction de la poésie japonaise contemporaine pose d’autres problèmes et demande une autre manière de traduire qui n’a rien à voir. Le waka est une poésie extrêmement codifiée, contrainte, avec un mètre particulier de 31 syllabes, alors que la poésie moderne et contemporaine est beaucoup plus libre. J’ai participé à un groupe de traduction et nous avons travaillé collectivement sur deux recueils de Hagiwara Sakutarô (1886-1942), Aboyer à la lune et Le chat bleu pour lesquels nous cherchons un éditeur, mais je préfère me concentrer sur la poésie classique.

Je me permets une question un peu provocatrice. Que pensez-vous de l’attrait particulier pour le haiku en France ?

M. V.-B. : Cet attrait est d’abord dû au nombre plus important de traductions de haiku que de waka qui se comptent sur les doigts d’une main. Il y a une plus grande immédiateté de compréhension du haiku, moins codé, avec moins de références suggérées. Le haiku correspond davantage à l’air du temps, à l’image la plus courante en France de la culture japonaise : on profite de l’instant, on s’émerveille d’une feuille qui tombe, le waka est plus exigeant. Il existe une association du tanka francophone [www.revue-tanka-francophone.com], mais ces poèmes en français sont plus libres dans la forme et le fond. Quand je faisais des conférences, j’expliquais toujours que le haiku en tant que poème indépendant est une création du XXe siècle. Quelqu’un comme Matsuo Bashô [1644 -1694] n’aurait jamais conçu un haiku indépendant, ce genre de poème était soit inséré dans un texte en prose, haibun, pour exprimer une émotion, soit composé collectivement ; le haiku indépendant, qui est le plus connu en France, date de Masaoka Shiki [1867-1902], c’est donc assez récent.

Avez-vous des projets en cours ?

M. V.-B. : La traduction de la huitième anthologie impériale compilée trois siècles après la première. Elle est plus longue et surtout plus difficile à traduire, car la plupart des poèmes sont des honka-dori, des poèmes composés en faisant référence à d’autres poèmes plus anciens, qu’il faut donc aussi traduire, ce qui revient à traduire environ quatre mille poèmes ! Le Recueil paru en 2023 m’a pris environ 5 ans, je pense qu’il me faudra 8 ou 10 ans pour cette huitième compilation…

Quelles œuvres apprécieriez-vous de voir traduites en français, même si vous ne traduisez pas vous-même ?

M. V.-B. : Le lectorat français dispose déjà d’œuvres classiques grâce à René Sieffert, mais je pense que sa traduction du Dit du Genji, assez difficile à lire mériterait une nouvelle traduction. Il y a d’autres romans classiques [de l’époque Heian 794-1185] qui n’ont pas encore été traduits : Sagoromo Monogatari [fin XIe siècle, les aventures galantes, chagrins et inquiétudes du héros Sagoromo], Utsuho Monogatari/Le roman de l’arbre creux [Xe siècle, un récit sur des amours et conflits dans la société aristocratique de Heian ayant précédé Le Dit du Genji et Notes de chevet dans lesquels il est cité]. Il est vrai que ce serait des travaux difficiles. Mais une étudiante a fait sa thèse sur Utsuho Monogatari, peut-être voudra-t-elle se lancer dans cette traduction ?

Avec un groupe de traduction collective, nous sommes en train de traduire trois traités de renga

[“poème lié” ou poème collectif] et un renga de Nijô Yoshimoto [1320-1388] qui en est le grand maître. En France, il n’y en a pas un seul traduit de façon satisfaisante. C’est un travail extrêmement difficile, car il s’agit de poésie très référencée, mais il en existe un nombre relativement important en anglais. Il y a donc des pans entiers de la littérature classique qui restent inconnus en France. Il faudrait vraiment compléter, car il manque des choses importantes.

Mais ce n’est pas facile… Traduire des œuvres classiques prend beaucoup de temps et les spécialistes français sont trop peu nombreux, nous sommes peut-être une dizaine… Il n’est pas possible de vivre de la traduction de littérature classique, un revenu parallèle d’enseignant par exemple est nécessaire. Heureusement, il y a de jeunes doctorants prometteurs. La relève me semble assurée, mais elle l’est en nombre limité… Arthur Defrance, dont la thèse La poésie de l’époque de Nara a reçu le Prix Shibusawa-Claudel 2023, est justement une de ces personnes. Je suis ravi qu’il ait été récompensé par le Prix Konishi d’encouragement pour une traduction, d’autant plus qu’il s’agit d’une œuvre hors de son champs de spécialisation.

Propos recueillis par Corinne Quentin