Très populaire au Japon, le créateur de Kamen Rider reste méconnu en France. Une biographie lui rend hommage.

Originaire du Tôhoku, le nord-est de l’archipel, à l’instar de Yaguchi

Takao (voir pp. 8-10) dont il fut très proche à la fin de sa vie, Ishinomori Shôtarô a toujours entretenu un rapport singulier avec sa région natale dont il a vécu la transformation des paysages au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la nécessité de nourrir la population dans un pays largement détruit a conduit les autorités à développer des rizières au détriment des forêts et des espaces sauvages qui prévalaient alors dans cette partie de la préfecture de Miyagi où le futur mangaka est né le 25 janvier 1938.

Malgré la disparition progressive des zones forestières où il passait de nombreuses heures à jouer avec ses amis, il les a gardées en mémoire et a su les restituer dans certaines de ses œuvres, notamment Ryûjinnuma [Le marais du dieu dragon, 1961], sans doute son premier chef-d’œuvre. “Même s’il n’y a pas de marais de ce nom ici, le lieu qu’il a pris pour modèle a bel et bien existé. Il n’en reste plus aucune trace, mais à l’époque, à la place des rizières actuelles, il y avait une forêt dense appelée Yachi où nous allions, avec Shôtarô, “mener des expéditions dans la jungle”. Tout autour, il y avait aussi une zone marécageuse tandis que la forêt, avec ses grands arbres qui laissaient à peine passer la lumière, avait un côté effrayant dont Shôtarô s’est souvenu pour construire son histoire dans laquelle le personnage féminin n’est autre que sa sœur”, se souvient Satô

Toshiaki, ami d’enfance du dessinateur, dans la biographie que Claude Leblanc lui consacre et que les Editions IMHO publient début février. Dans cet ouvrage qui fait suite à La Révolution Garo 1945-2002 paru en 2023 chez le même éditeur, le fondateur de Zoom Japon explore la vie de l’artiste à travers notamment le prisme de ses racines, lesquelles expliquent l’importance de la place donnée à la nature dans son œuvre.

Tout au long de sa carrière de mangaka au cours de laquelle il publiera 770 séries pour un total de 128 000 pages, record jamais égalé et inscrit au Guinness Book, Ishinomori Shôtarô se montrera très vigilant sur les sujets liés à l’environnement, soulignant à la fois sa propre sensibilité et sa capacité à comprendre l’importance que cette thématique représentait pour les Japonais à une époque où la nature a été malmenée au nom de la croissance économique. Lorsqu’il entame sa carrière de dessinateur dans la seconde moitié des années 1950, les Japonais découvrent les conséquences tragiques de certains choix industriels comme la maladie de Minamata dont les autorités reconnaissent officiellement l’existence en mai 1956. Qualifié d’abord de “maladie étrange” (kibyô), le mal, qui a d’abord frappé les chats avant de toucher les hommes, est finalement associé à la présence de mercure dans le poisson. Celui-ci a été rejeté dans la mer par une entreprise chimique locale, contaminant quelque 15 000 personnes. A côté du traumatisme que cette affaire de pollution industrielle a provoqué chez une partie de la population, d’autres formes de dégradation de l’environnement mobilisent les Japonais, en particulier ceux qui vivent de plus en plus nombreux dans les centres urbains.

Ishinomori Shôtarô a lui-même quitté sa région natale pour s’installer à Tôkyô pour être plus proche des maisons d’édition. En 1964, alors que la capitale s’apprête à accueillir les Jeux olympiques, le mangaka crée le personnage d’Ecchan, une petite fille un peu rêveuse qui possède des dons particuliers comme celui de parler aux êtres vivants. En lui accordant un accent prononcé du Tôhoku, il en fait un personnage très attachant à qui il arrive tout un tas d’aventures rocambolesques et drôles, mais qui se mobilise sur des sujets de première importance comme la défense de l’environnement. Publiée dans le magazine de prépublication Margaret (Shûeisha), cette série s’adresse à un public féminin qui n’avait pas l’habitude de ce type de contenu. Dans le neuvième épisode intitulé Naiteiru no maki [Celui où l’on pleure], Ecchan explique à ses amies que le cerisier en fleurs est en train de pleurer à cause des usines, de la circulation automobile et des travaux qui ne cessent de croître. La ville gagne du terrain et les bulldozers font reculer la nature. Bien décidée à la protéger avec ses amies, elle s’en prend à un chasseur avant d’aider une grand-mère à défendre sa maison traditionnelle contre les promoteurs, jusqu’au moment où la vieille dame accepte de la vendre contre une grosse somme d’argent. Si la petite fille se venge en soufflant sur les liasses de billets qui s’envolent, l’histoire met aussi en avant la cupidité des adultes qui favorise la dégradation de l’environnement. La manière humoristique dont Ishinomori Shôtarô aborde ce sujet ne doit pourtant pas faire oublier qu’à l’époque le Japon, en particulier Tôkyô, possède une qualité de l’air extrêmement mauvaise. Sa demande en énergie ayant été multipliée par sept depuis 1955, il en résulte une pollution de l’air sans précédent qui conduit à une multiplication des maladies respiratoires tandis que d’autres conséquences néfastes sur l’environnement se manifestent, créant un phénomène de ras-le-bol. A l’époque, la situation au Japon suscite de nombreuses réactions dans le monde où l’on n’hésite plus à parler de “débâcle environnementale”.

Le mangaka, qui a pu effectuer un voyage de trois mois à l’étranger quelques mois auparavant, a peut-être pris conscience de cette anomalie. Quoi qu’il en soit, il n’est pas insensible au sujet et participe à sa manière à maintenir la pression sur les autorités qui restent obnubilées par le développement industriel et la croissance économique à deux chiffres. Résultat, les concentrations de dioxyde de soufre dans l’atmosphère passent de .015 ppm en 1960 à .060 ppm cinq ans plus tard. Face à cette dérive, les citoyens se mobilisent et finissent par obtenir du gouvernement qu’il prenne le taureau par les cornes et légifère. En août 1967, une loi sur le contrôle sur la pollution est finalement passée, mais s’avère décevante. Cela pousse une partie de la population à poursuivre ses manifestations. L’élection de Minobe Ryôkichi au poste de gouverneur de Tôkyô soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste en lieu et place du candidat représentant le Parti libéral démocrate, au pouvoir, oblige les gestionnaires du pays à se montrer plus ambitieux dans la lutte contre la pollution.

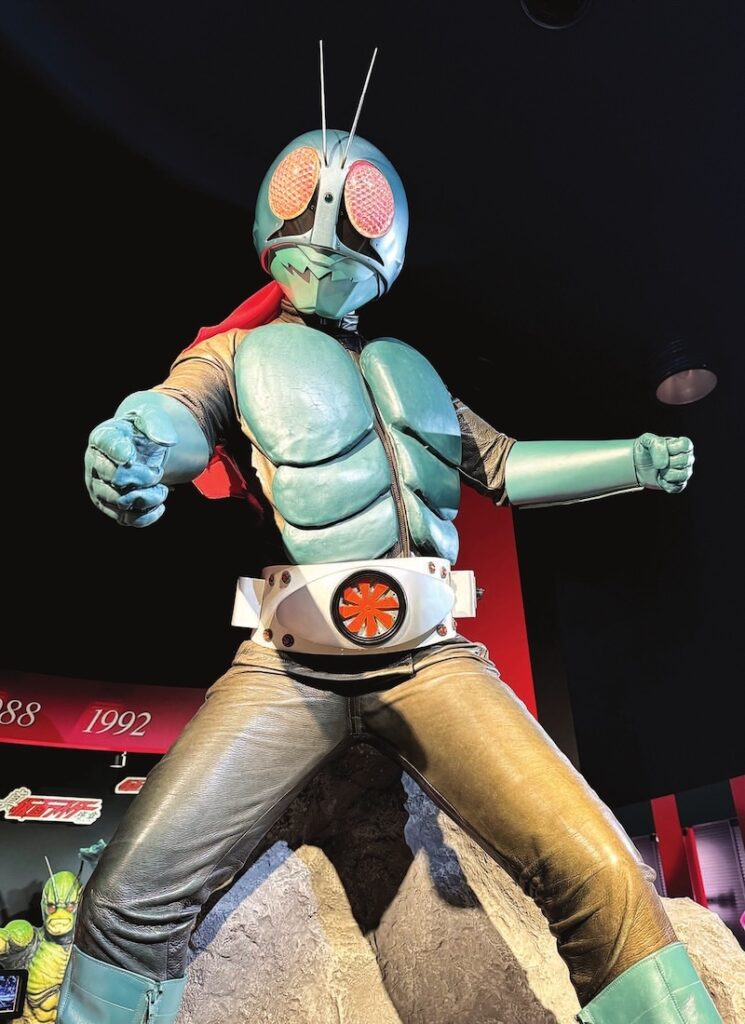

Les choses ne vont sans doute pas assez vite pour Ishinomori Shôtarô qui conserve un intérêt soutenu pour la défense de l’environnement. Même si les choses s’améliorent, il semble déterminé à enfoncer le clou et à rappeler à son public que ce sujet doit demeurer une priorité. Lorsque la chaîne de télévision MBS lui demande, à l’été 1970, de réfléchir à la création d’un personnage d’une série à effets spéciaux qui sera également adaptée sous forme de manga, il finit par proposer un héros masqué dont la mission consistera à combattre Shocker, une organisation maléfique qui tente de prendre le contrôle du Japon. Dans sa biographie, Claude Leblanc revient en détail sur le processus qui finit par accoucher de Kamen Rider qui porte un masque inspiré de la sauterelle. “Toutes les destructions environnementales ont été créées par l’homme au nom du progrès de la civilisation. La crise alimentaire provoquée par l’augmentation de la population a été causée par l’homme lui-même. La propagation galopante de maladies étranges provoquées par des produits chimiques. […] Nous sommes menacés par des guerres commerciales, des guerres par procuration et des guerres nucléaires. La “civilisation” coûte cher à la nature et à l’humanité. […] La civilisation est censée être la cristallisation de la merveilleuse sagesse acquise par l’humanité. Il doit en être ainsi, et les efforts pour corriger immédiatement ces erreurs relèvent aussi de la sagesse. Ce long préambule marque une rébellion de la nature contre cette “civilisation” (représentée par la technologie) qui s’est engagée dans une mauvaise voie. C’est pour nous alerter que Kamen Rider a été créé”, assure alors le mangaka pour justifier son choix. Kamen Rider est un cyborg, un être humain augmenté, qui se rebelle contre son créateur Shocker pour défendre la planète. Il doit affronter d’autres créatures envoyées par l’organisation pour l’empêcher d’imposer sa loi. Lorsqu’il se retrouve pour la première fois devant l’une d’elles, il lui adresse le message suivant : “Pour vaincre vos ambitions de conquête de la Terre et préserver la paix de l’humanité… Je suis Kamen Rider, le guerrier justicier envoyé par Mère Nature”.

Si l’on a fini par retenir davantage les effets spéciaux développés pour la série télévisée que le message écologique lancé par Ishinomori Shôtarô dans Kamen Rider, dont le héros deviendra au fil des années l’un des plus populaires du pays, il convient de saluer le travail du biographe qui remet en évidence l’engagement du mangaka vis-à-vis des questions environnementales. Le fait qu’il en fasse un personnage fragile en dépit de sa force est aussi une manière de rappeler que la nature elle-même est souvent victime de l’homme même si elle peut se montrer parfois destructrice. Bien qu’il n’ait pas connu directement de catastrophes naturelles d’envergure, le mangaka est né cinq ans après le terrible séisme de magnitude 8,4 sur l’échelle de Richter qui a ravagé le nord-est de l’archipel, faisant plus de 3 000 morts. Il est donc parfaitement conscient de ce paradoxe et son personnage en est une sorte d’incarnation.

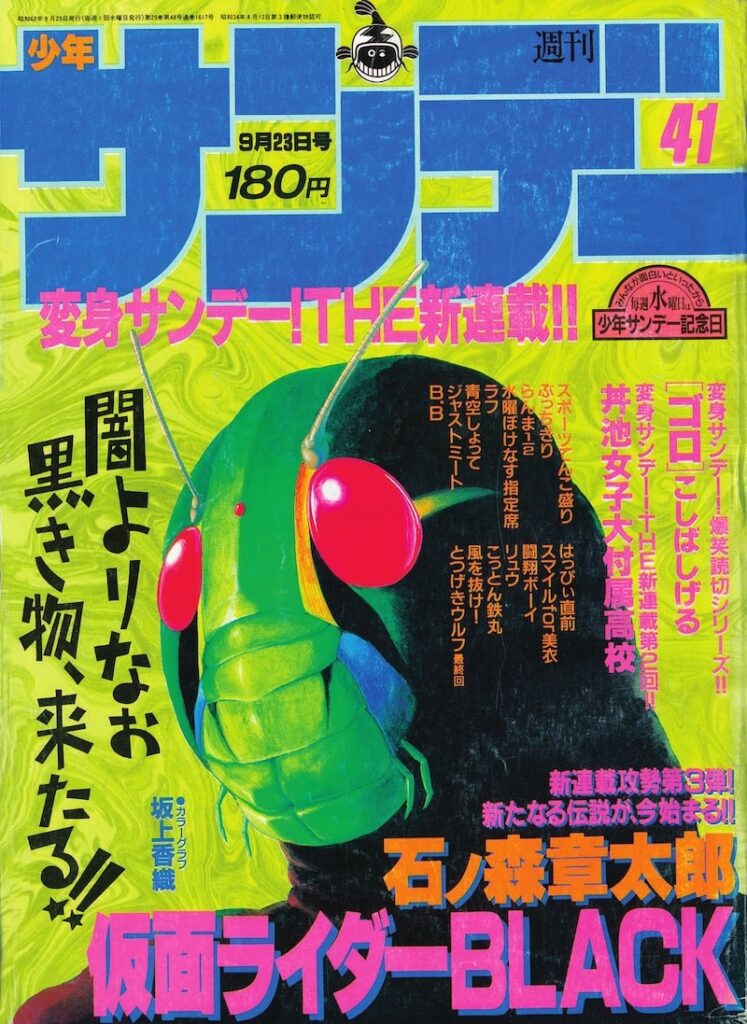

Lorsqu’il reprend pour une dernière fois, à l’automne 1987, son personnage dans la série intitulée Kamen Rider Black, publiée dans Shônen Sunday, il joue à fond cette carte et adopte une vision assez pessimiste puisque, malgré sa victoire sur le mal, le monde est détruit par la guerre nucléaire et la pollution environnementale, principal objet du combat mené par Kamen Rider depuis sa création en 1971. Claude Leblanc montre, dans Shôtarô Ishinomori, il était une fois le roi du manga, que l’artiste défend cette approche sombre parce qu’il reste très sensible à la transformation du pays et des paysages qu’il a connus. Alors qu’il approche de la fin de sa vie, en raison d’un mal qui va le ronger, il exprime plus ouvertement son attachement à sa région natale. “Il n’est pas bon que la campagne perde son caractère rural, un caractère dont elle peut être fière. Il serait triste que les routes soient pavées partout, que les voitures aillent et viennent en crachant de l’essence, et que l’eau fraîche des ruisseaux soit remplacée par l’odeur des égouts. Chaque fois que je pense à ma ville natale, je souhaite que l’amélioration de la vie à la campagne apporte l’odeur de la campagne au lieu de l’odeur de la ville”, déclare-t-il en 1992 alors qu’il s’engage dans des initiatives visant à revitaliser la région qui l’a vu naître.

“Je pense que ce sont les rizières, les rivières et les montagnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. En d’autres termes, je crois que cette sorte de sensibilité est le produit de ma région natale”, ajoutera-t-il cinq ans plus tard, quelques mois avant que la maladie ait raison de lui. Bien que sa tombe se trouve à Tôkyô, Ishinomori Shôtarô a laissé derrière lui, deux musées – le premier situé à Tôme à 40 km au nord d’Ishinomaki, le second dans la cité portuaire (voir Zoom Japon n°52, juillet 2015) – où l’on peut mesurer l’importance qu’il a accordée à la nature et à la nécessité de la préserver du mieux que l’on peut. Avec cette biographie de celui qu’on a surnommé “le roi du manga” (manga no ôsama), le fondateur de Zoom Japon permet non seulement de mieux faire connaître cet auteur incontournable de l’histoire du manga, mais aussi d’en exposer une facette souvent négligée.

Odaira Namihei

Référence

Shôtarô Ishinomori, il était une fois le roi du manga, de Claude Leblanc, Editions IMHO, 2025, 24 €.