Alors que les jeunes Japonais votent peu, le nouveau Musée de la démocratie leur ouvre des horizons.

Le quartier chic de Den’enchôfu, connu pour être l’un des plus huppés de Tôkyô, semble être un endroit insolite pour parler d’autonomisation, de défense des droits, de protestation et des risques liés à la “cancel culture”. Mais lorsqu’il s’agit de semer les graines de la démocratie directe, tous les endroits sont bons. C’est dans l’une de ces rues tranquilles que le Musée de la démocratie a ouvert ses portes le 24 mai. Cette initiative a été lancée par le Conseil japonais de la jeunesse (JYC), une organisation composée principalement d’étudiants et lycéens qui élaborent et proposent des politiques pour les jeunes.

“Au Japon aujourd’hui, les occasions d’apprendre la politique, la démocratie et les droits humains sont limitées”, explique Murohashi Yuki, directeur général du JYC. “Même dans le système scolaire, ces matières sont rarement enseignées de manière pratique et concrète. En conséquence, l’engagement politique et civique, en particulier chez les jeunes, stagne. La participation à des activités autres que le vote, telles que le militantisme et les manifestations, reste très faible. Idéalement, le Musée de la démocratie devrait devenir un lieu où tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés, peut s’informer de manière attrayante et, espérons-le, ludique sur la démocratie, la politique et les moyens de participer à la société.”

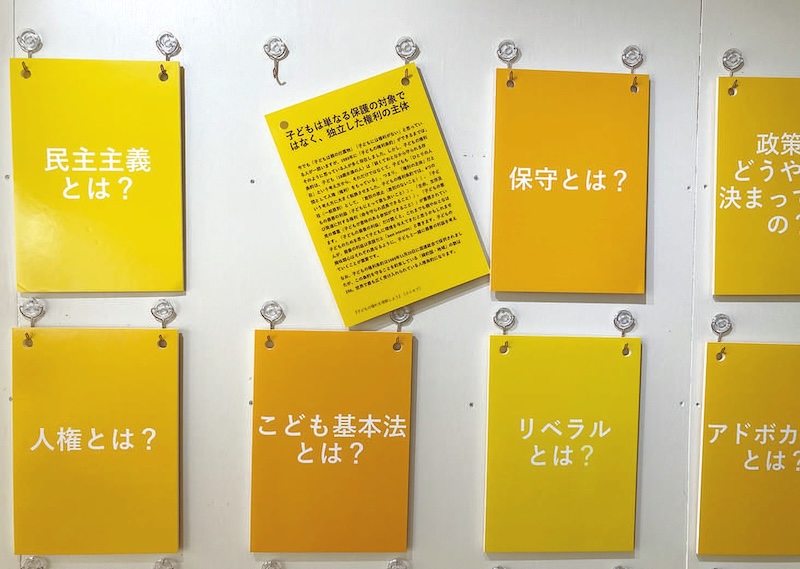

Lorsque je visite le musée, deux semaines seulement après son ouverture, l’endroit ressemble encore à un chantier. Un mur est recouvert de panneaux jaunes vifs expliquant des concepts tels que “libéralisme”, “droits de l’homme” et “illettrisme”. Sur le mur opposé, à côté d’exemples de manifestations dans différents pays, les visiteurs ont écrit ce que la démocratie signifie pour eux. Dans une alcôve confortable meublée de poufs, une vidéo présente des interviews de 30 militants japonais de renom, jeunes et moins jeunes. Un petit coin est également consacré à des archives telles que des journaux et des magazines des années 1950 et 1960 relatant les manifestations ouvrières et étudiantes.

Murohashi Yuki explique que le musée s’est inspiré des centres d’éducation politique créés en Allemagne. “Nous prévoyons d’organiser des expositions et des visites guidées, mais plus encore, nous espérons que le Musée de la démocratie deviendra un espace où des personnes de tous horizons pourront apprendre les unes des autres et échanger des idées. Par exemple, avant les prochaines élections à l’Assemblée métropolitaine de Tôkyô et au Sénat [qui se sont déroulées cet été], nous rencontrerons certains des candidats. Lorsqu’il s’agit de sujets tels que la démocratie et les droits des enfants, il y a rarement une seule bonne réponse. Ce qui importe, c’est de créer des occasions de partager des points de vue et d’engager un dialogue constructif.”

En raison du déclin rapide de la natalité et du vieillissement de la population au Japon, la proportion d’enfants et de jeunes a considérablement diminué. Par conséquent, les voix des jeunes générations, qui constituent désormais une minorité démographique, sont moins susceptibles d’être prises en compte dans les décisions politiques, et leur influence globale dans l’arène politique ne cesse de s’amenuiser.

De plus, comme les jeunes sont moins susceptibles d’appartenir à des groupes d’intérêt établis, ils ont peu d’occasions d’exprimer collectivement leurs opinions ou de les faire entendre de manière significative. Si certaines organisations s’efforcent d’intégrer les perspectives des jeunes dans la politique en dehors du cadre électoral, il reste néanmoins urgent de créer une plateforme où un large éventail de voix de la jeunesse puisse être représenté et amplifié. “A l’échelle mondiale, il est de plus en plus courant d’impliquer les jeunes dans l’élaboration des programmes politiques et communautaires”, explique Murohashi Yuki. “Dans de nombreux pays, en particulier en Europe, il existe des espaces publics et des canaux officiels pour le dialogue entre les jeunes et le gouvernement. De nombreux gouvernements ont même nommé des ministres chargés de la politique de la jeunesse afin de superviser les questions touchant les jeunes générations. Des organisations internationales, telles que les Nations unies, élargissent également les possibilités pour les adolescents et les jeunes adultes de participer à des conférences mondiales et de partager leurs points de vue sur des questions clés. Le JYC a été créé en réponse à ce mouvement international et dans le but de garantir que la voix de la jeune génération japonaise soit non seulement entendue, mais aussi intégrée de manière significative dans le dialogue politique et social du pays”, ajoute-t-il.

Fin mai, le JYC comptait 1 085 membres individuels et 80 organisations. Outre Murohashi Yuki, le conseil est dirigé par cinq directeurs, dont trois étudiants et un lycéen, ce qui souligne l’engagement de l’organisation en faveur d’une gouvernance dirigée par les jeunes et d’une représentation générationnelle diversifiée. Les activités du JYC consistent principalement à recueillir les voix et les opinions des jeunes de moins de 39 ans et à les transformer en recommandations politiques concrètes à l’intention des partis politiques et des organismes gouvernementaux.

Pour soutenir ce travail, le JYC a mis en place une série de comités politiques spécialisés couvrant des questions clés qui ont un impact sur les jeunes générations. Il s’agit notamment de la participation politique des jeunes, de l’éducation, du travail, de la sécurité sociale, de l’égalité des sexes, de la durabilité environnementale et des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que des questions constitutionnelles. Au sein de ces comités, les jeunes membres mènent des recherches, dialoguent et défendent leurs intérêts afin d’élaborer des politiques qui reflètent leurs points de vue et leurs priorités.

“Le paternalisme est profondément ancré dans la société japonaise. Dans la pratique, cela signifie que les adultes puissants prennent souvent des décisions au nom des enfants, soi-disant dans leur intérêt, mais le plus souvent dans leur propre intérêt. Ce qui est troublant, c’est l’hypothèse selon laquelle les adultes savent mieux que les enfants ;

en réalité, la voix des enfants est rarement entendue et leurs opinions sont souvent totalement ignorées. A l’origine de cette dynamique se trouve un manque de confiance envers les enfants et les jeunes, qui sont considérés comme trop immatures pour prendre des décisions éclairées. Cette perspective est entretenue par une image traditionnelle des enfants comme des bénéficiaires passifs d’aide et de protection. Ils ne peuvent s’exprimer que lorsque les adultes choisissent de les écouter, et même dans ce cas, uniquement dans des espaces définis par les attentes des adultes. Ils sont rarement encouragés, voire autorisés, à s’exprimer dans des domaines où leur présence n’est pas prévue”, souligne le directeur général du JYC.

Un exemple révélateur de ce décalage est la différence de réaction des adultes face à la participation des jeunes aux élections et aux mouvements sociaux. En 2021, lors des élections à la Chambre des représentants, des campagnes ont exhorté les jeunes à voter, soulignant la nécessité d’augmenter la participation électorale des jeunes. Pourtant, dans le même temps, lorsque les jeunes ont rejoint les manifestations mondiales pour le climat parallèlement à la conférence COP26, leur militantisme a suscité de vives critiques. Certains participants ont été victimes de harcèlement en ligne. Aujourd’hui, de nombreux jeunes militants assistent aux conférences de presse le visage couvert ou utilisent des pseudonymes pour éviter les réactions négatives qui pourraient nuire à leurs perspectives d’emploi. Cette contradiction révèle une vision plus profonde de la société : celle que les jeunes sont intrinsèquement immatures.

A l’approche des élections, les adultes disent “Allez voter”, en soulignant le faible taux de participation des jeunes comme un problème. Mais ils attendent des jeunes qu’ils participent uniquement à des systèmes conçus et contrôlés par des adultes, en choisissant parmi des candidats adultes, des programmes rédigés par des adultes et des processus électoraux gérés par des adultes.

Pourtant, lorsque les jeunes prennent des mesures pour exercer une influence plus directe, par exemple en plaidant pour l’abaissement de l’âge requis pour se présenter aux élections, on leur répond qu’il est “trop tôt”. Lorsqu’ils organisent leurs propres manifestations, ils sont accueillis avec mépris : “Les étudiants doivent étudier”, leur dit-on.

Ces réactions découlent d’une conviction persistante selon laquelle les jeunes ne sont pas des citoyens à part entière, mais des personnes fragiles et dépendantes qui ont besoin d’être surveillées. Cette mentalité continue de façonner la façon dont les jeunes se perçoivent. Beaucoup intériorisent les attentes des adultes, hésitent à penser ou à agir de manière indépendante et remettent constamment en question la façon dont ils sont perçus. Au final, ils apprennent à ne pas s’exprimer, mais à rester dans les limites que les adultes leur ont fixées.

“Nous devons changer afin de résoudre nous-mêmes les problèmes sociaux et de donner plus de pouvoir aux jeunes”, assure Murohashi Yuki. “C’est la première étape vers l’enracinement d’une véritable démocratie au Japon.”

Gianni Simone