Philippe Pons et Pierre-François Souyri nous proposent une exploration de l’univers de la sexualité et de l’érotisme.

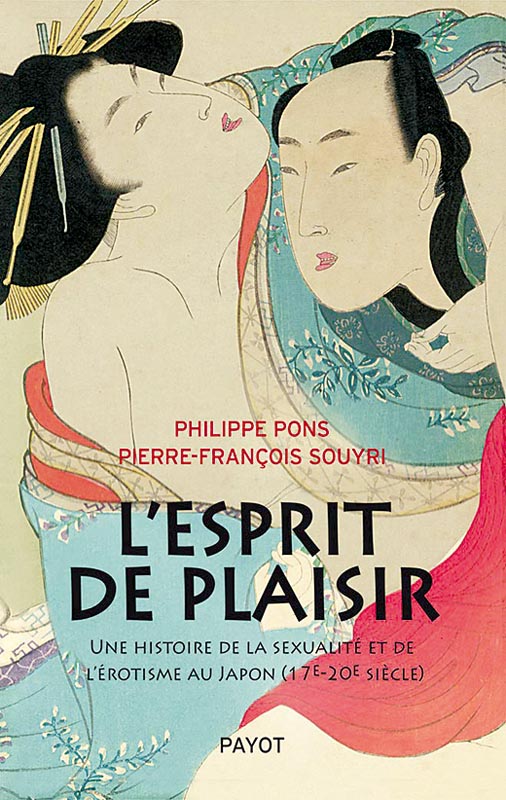

Paru début octobre, L’Esprit de plaisir : une histoire de la sexualité et de l’érotisme au Japon (17e-20e siècle) est le fruit d’un long travail de recherche et de réflexion de Philippe Pons et Pierre-François Souyri. Le premier, correspondant du journal Le Monde à Tôkyô, nous a déjà régalés de plusieurs ouvrages dans lesquels il a notamment exploré le Japon des marges tandis que le second, professeur honoraire à l’université de Genève, compte parmi les meilleurs spécialistes de l’histoire du Japon. Leur érudition combinée nous permet de profiter d’un ouvrage d’une rare qualité grâce auquel nous découvrons une autre facette de la culture et de la société nippone.

Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage ?

Pierre-François Souyri : L’histoire des mœurs sexuelles est un élément de l’histoire sociale. Il existe des livres académiques en japonais et en anglais sur des périodes ou des thématiques précises, comme les quartiers de plaisir ou les modern girls (moga) des années 1920, etc. Nous avons, pour notre part, cherché à en comprendre la dynamique en couvrant une période plus large allant du XVIIe au milieu du XXe siècle et mettre en relief la coupure qui s’opère au contact de l’Occident à partir du milieu du siècle. Le Japon passe alors d’une conception de l’usage des plaisirs sans interdits autres que sociaux à une science sexuelle, importée des pays occidentaux, qui traque une supposée normalité rejetant dans les limbes de l’obscurantisme et du pathologique des pratiques qui n’avaient jamais été problématisées jusque-là. Ainsi les rapports charnels entre personnes du même sexe, par exemple, n’avaient été en rien exclusifs de l’hétérosexualité.

J’ai cru comprendre que cet ouvrage vous a demandé de nombreuses années de travail. Comment l’expliquez-vous ?

Philippe Pons : Effectivement. Au départ, nous pensions à une sorte d’essai sur l’érotisme et nous nous sommes aperçus que le sujet était infiniment plus complexe et nécessitait des recherches à la fois historiques sur le contexte social et politique des époques considérées, mais aussi littéraires et iconographiques. Et son écriture a pris plusieurs années.

Ce qui frappe d’abord dans votre livre, c’est le rapport au sexe des Japonais qui est très distinct de celui des Occidentaux.

P-F. S. : Dans le cas du Japon, avant le contact avec l’Occident, nous avons affaire à une sexualité non inhibée par une quelconque mauvaise conscience (suspicion, culpabilisation du plaisir) ou des considérations de morale religieuse. La sexualité n’est pas thématisée en tant que telle par le bouddhisme, qui condamne certes le désir comme source d’illusion, mais pas plus le sexe que d’autres jouissances. Elle ne l’est pas a fortiori dans les cultes shintoïstes. La sexualité était réglée par la bienséance, en d’autres termes par des interdits sociaux, et le plaisir charnel faisait partie des arts de l’existence, hédonistes à bien des égards.

Vous consacrez évidemment de nombreuses pages aux estampes à caractère sexuel qui ont connu un certain succès au cours de l’ère Edo (1603-1868). Elles aussi se distinguent des productions occidentales beaucoup moins artistiques et subtiles. Quelles conclusions en tirez-vous ?

Ph. P. : Le Japon a connu un grand art érotique dont les shunga furent l’expression la plus connue. Elles avaient pour auteurs, non des spécialistes du genre, mais des artistes reconnus qui avaient bien d’autres talents. La plupart des grands noms de l’ukiyo-e (Utamaro, Hokusai ou encore Kunisada) ont sacrifié à l’art érotique, aussi n’y avait-il pas de rupture entre l’art érotique et l’art tout court. On retrouve par exemple dans les shunga d’Utamaro la même virtuosité, le même souci du détail que dans ses peintures représentant des insectes. Une autre particularité des shunga tient à leur large diffusion dans toutes les couches sociales grâce à la technique de la gravure. Facilement accessibles, elles ne circulaient en rien sous le manteau. Les femmes n’étant pas les dernières à les regarder. L’expression shunga (“image du printemps”), qui vient du chinois, est utilisée surtout à partir de l’époque Meiji (1868-1912) – qui en interdit la production et la circulation – pour escamoter le caractère de peintures de mœurs et leur dimension humoristique ou parodique que ces estampes érotiques avaient eue auparavant. A l’époque Edo, on les appelait soit “images de l’oreiller” (makura-e) – le sexe était en effet considéré comme une pratique à laquelle il fallait s’initier et les shunga étaient souvent offertes aux jeunes mariées comme initiation – ou “images pour rire” (warai-e) : drôles, cocasses et accompagnées d’un texte truculent, voire salace, elles étaient destinées à être regardées, non pas en cachette, mais à plusieurs, femmes et hommes. Le sexe n’est en rien à l’époque quelque chose de sombre, à taire ou à cacher, mais de joyeux. Les organes masculins et féminins, surdimensionnés par rapport au corps des personnages visent à focaliser sur l’objet central de la peinture. Et comme les visages doivent toujours être aussi représentés, les positions sont parfois acrobatiques. Couples enlacés, hétérosexuels et homosexuels (masculins ou féminins), désordre de somptueux kimonos entrouverts (qui permettent d’évaluer l’âge des personnages et de les situer socialement : une veuve avec un bonze par exemple…), jeux de miroirs, voyeurisme (un minuscule personnage observant la scène, une servante épiant les ébats de sa maîtresse), onanisme… sont quelques figures du riche registre imaginatif des shunga. L’homme et la femme sont sur un pied d’égalité et se donnent mutuellement du plaisir, soulignent les historiennes japonaises spécialisées dans l’art érotique,

Dernière particularité des shunga : c’est un art renié par le Japon. La plupart des œuvres les plus représentatives ont été achetées par des étrangers au XIXe siècle et au XXe siècle et se trouvent dans des musées à travers le monde (à Boston, Londres ou Paris) ou chez des collectionneurs. Dans l’Archipel, elles restent le trésor caché de particuliers ou dorment dans des réserves de musée. Le Japon officiel se voile la face comme si son riche art érotique entachait l’image de bon ton de la grande Tradition : art du thé, kabuki épuré de tout ce qu’il a pu avoir avant Meiji de truculent ou théâtre Nô. Alors qu’il laisse se développer une prolixe industrie du sexe (voir p. 9) dont une florissante production pornographique.

En abordant les quartiers de plaisir qui ont tant fait fantasmer les voyageurs occidentaux, qu’est-ce qui vous a intéressé le plus voire étonné le plus ?

P-F. S. : Rejetés à la périphérie des villes et souvent entourés d’un fossé et fermés d’une enceinte, les quartiers de plaisir formaient un contre monde, l’envers de la société enrégimentée de l’époque des shoguns. L’ordre social extérieur à l’enceinte n’avait plus cours : les samouraïs devaient laisser leur sabre à l’entrée. Soupape du refoulé social, ils étaient aussi le foyer de l’imaginaire de l’époque non seulement par la présence d’artistes, musiciens, peintres, et comédiens mais aussi par le cérémonial qui présidait à la rencontre avec une prostituée de haute volée, elle-même pétrie d’une culture raffinée dont témoignent les poèmes envoyés à ses clients, lesquels devaient eux aussi faire preuve d’un même savoir vivre. Les quartiers de plaisir furent abondamment décrits dans la littérature et représentés dans les estampes à commencer par les grandes courtisanes, arbitres des modes. Ce qui est sans doute le plus frappant dans ces quartiers, c’est le raffinement et la splendeur des fêtes qui s’y donnaient, agrémentés de promenades en bateaux sur le fleuve Sumida pour lesquelles de riches marchands dépensaient des fortunes. Mais ce raffinement avait pour pendant le sordide et la souffrance des prostitués de basse catégorie vendues par des familles pauvres. Elles mourraient jeunes : les cendres des dizaines de milliers d’entre elles reposent au Jôkan-ji, surnommé le “temple des âmes abandonnées”, non loin du célèbre quartier réservé de Yoshiwara à Tôkyô. La situation était pire dans les quartiers de prostitution non autorisés qui se trouvaient dans les premières villes relais (Shinagawa, Shinjuku, Senju) des grandes routes au départ d’Edo.

Ph. P. : Les dirigeants de Meiji ont officiellement libéré les prostituées tout en maintenant les quartiers réservés et une florissante prostitution dans les quartiers non autorisés. En revanche, ils bouleversèrent le rapport à la sexualité que les Japonais avaient connu jusqu’alors en épousant les normes et les interdits des sociétés occidentales. D’abord, ils pensèrent que puisque ces pays étrangers représentaient la modernité (et incarnaient une menace pour le Japon), il fallait pour les contrer que l’Archipel se renforce économiquement et militairement en adoptant leurs institutions, technologies et morale. Les réformes des mœurs sexuelles firent partie d’un ensemble de mesures (interdiction des bains publics mixtes, des tatouages, etc.) destinées à paraître “civilisés” aux yeux des Occidentaux. Le plaisir charnel devint une affaire de bonnes mœurs relevant de la médecine légale et de la police. L’éventail des pratiques admises se referma et le désir, corseté, fut recentré sur les ébats du couple légitime avec pour finalité la reproduction. La virginité et la chasteté des femmes furent sacralisées – ce qui n’avait pas été le cas auparavant dans les couches populaires – et le mariage arrangé (coutume de la classe samouraï et des riches marchands) fut étendu à toute la population. Avec l’industrialisation et la masse populaire sans attache née de l’abolition des statuts, les dirigeants se trouvèrent rapidement confrontés au même problème que la bourgeoisie occidentale. La moralisation des comportements des classes populaires, potentiellement des classes dangereuses, devient non plus un moyen de tenir en respect les puissances impérialistes en apparaissant “civilisé”, mais un instrument de contrôle politique de la société. Il fallait discipliner le désir, réprimer les énergies inutiles – tout en les canalisant vers l’amour vénal toléré qu’il s’agisse de celui des bourgeois ou des prolétaires afin de mettre la population au travail.

Après des siècles au cours desquels ils ont développé une approche plutôt subtile à l’égard du sexe, les Japonais corsetés par une morale occidentale ont tout de même réussi à s’en libérer d’une certaine manière avec l’essor de l’ero guro nansensu. Qu’en tirez-vous comme leçon ?

P-F. S. : La morale sexuelle imposée à l’ère Meiji et le recentrement sur le couple légitime eurent pour effet de placer davantage la femme dans une situation subalterne sur le modèle de la situation qui prévalait dans la classe des guerriers. En dépit des valeurs modernes proclamées, les femmes de Meiji furent soumises à des contraintes plus fortes qu’auparavant. Il faudra attendre le tournant du XXe siècle pour que le Japon commence à se dégager de ce carcan moraliste à la faveur d’une ouverture politique sociale et culturelle, baptisée par la suite la “démocratie de Taishô” (1912-1926) qui s’étend en fait au-delà de cette ère impériale. Nombre d’écrivains et de militantes féministes contribuèrent par une littérature souvent intimiste traitant du désir, de la sensualité, des attentes comme des passions de la femme, à se dégager des visions phallo-centrées de l’époque. Les représentations du ludique sexuel devinrent une composante de la culture de masse baptisée ero guro nansensu (érotique, grotesque, absurde) des années 1920-1930, nourrissant une créativité débridée. Une libération des corps et des esprits qui n’est pas sans rappeler le Berlin de la République de Weimar par son cosmopolitisme, son exubérance frivole et volontiers insolente, taraudée par un goût du présent oublieux des nuages qui s’accumulaient. Ce fut la grande époque de la modern girl émancipée, d’une remise en cause de la dichotomie normal/anormal (apparition au grand jour du lesbianisme, retour du jeu sur les genres et de l’homo-érotisme) avant que le rideau ne retombe avec la montée du militarisme du début des années 1930. L’esprit de plaisir, comme expression d’une sorte de fureur de vivre et d’exaltation des corps renaîtra dans les ruines de la défaite dans une quête effrénée de jouissance non dénuée de nihilisme chez certains auteurs. Les années d’occupation furent la période la plus libertaire que le Japon ait connue en matière sexuelle. L’occupant traquait toute résurgence du militarisme, mais s’occupait peu des mœurs des vaincus. Avec le retour à la souveraineté en 1952, cette parenthèse libertaire se referma. Le Japon devait exorciser son passé et apparaître comme un pays de bon ton. Il interdit la prostitution en 1958, tout en laissant l’amour vénal proliférer sous d’autres formes ainsi qu’un consumérisme érotico-pornographique protéiforme dans la commercialisation du fantasme.

Votre ouvrage s’achève sur les années 1960-1970, symbole des révoltes contre une société jugée trop rigide. Pourquoi ?

Ph. P. : Nous avons choisi d’arrêter notre exploration aux années 1960 parce que c’est le début de la période de haute croissance économique qui amorce la prospérité. Sous l’influence de l’américanisme puis de la mondialisation, la cartographie du plaisir charnel et de son imaginaire changent profondément. L’érotisme devient un univers de fantasmes standardisé, une figure du “toujours plus” de la société de consommation qui a certes ses particularités – dont une inventivité que la censure peine (ou ne cherche guère) à contrôler. Que reste-t-il de l’esprit de plaisir dans le Japon contemporain ? C’est une problématique qui dépasse l’objectif historique de ce livre. Sans doute, une part de ludique : le décor parfois extravagant des Love hotel – hôtels pour couple sans bagages qui viennent y passer quelques heures – en est un exemple (voir pp. 24-29) ; l’univers des bars à hôtesses (voir pp. 10-11), dont la “prise” n’est jamais certaine, maintient en outre dans l’amour vénal un jeu de séduction (sinon l’esthétique de la séduction du monde des geishas). Sous couvert des mœurs mondialisées, pourrait subsister au Japon un chevauchement des conceptions anciennes et modernes : une hybridation des secondes par les premières desserrant l’étau d’une normalité imposée. Ce n’est là qu’une hypothèse.

Propos recueillis par Odaira Namihei