Du fait de son rôle dans la modernisation du pays, la ville portuaire a suscité l’intérêt de nombreux artistes.

Yokohama est l’une des villes qui apparaît le plus souvent dans les chansons, les films, les livres, les anime et autres éléments de la culture pop japonaise. La liste complète étant très longue, nous nous en tiendrons à quelques exemples notables.

L’un des premiers grands au cinéma est Jeunes filles japonaises sur le port (Minato no Nihon musume), un film muet de 1933 réalisé par Shimizu Hiroshi. Ses premiers plans montrent l’activité intense du port et un navire étranger prêt à partir. Avec la scène suivante – la ville vue au loin depuis le sommet d’une colline – ces plans contribuent à donner un sens aux lieux. Dans cette histoire d’amitié et d’amour, de crime et de rédemption, Yokohama est dépeinte comme un carrefour, une ville moderne où les cultures et les mœurs japonaises et occidentales se rencontrent et s’affrontent. Les deux amies qui apparaissent au début, par exemple, portent un uniforme de style occidental et fréquentent une école catholique, et au moins deux des protagonistes sont métis, ce qui est inhabituel dans la société japonaise des années 1930.

Shimizu était un contemporain d’Ozu Yasujirô. Alors que les films du second affirmaient, encore et encore, la supériorité de la culture traditionnelle, le premier explorait souvent le conflit entre la recherche du bonheur individuel et l’ordre social conservateur, et Yokohama était, surtout à cette époque, le lieu qui illustrait le mieux l’ambivalence du Japon vis-à-vis du monde extérieur.

La cité portuaire est le lieu de naissance de l’une des plus grandes icônes culturelles du Japon, Misora Hibari. Bien que pratiquement inconnue en Occident, elle a été pendant près de 50 ans l’une des chanteuses et actrices dominantes du pays, une sorte d’Edith Piaf japonaise. Dotée d’un talent prodigieux, elle a fait ses débuts sur scène en 1945, à l’âge de huit ans, dans une salle de concert de Yokohama. A l’âge de 12 ans, elle connut son premier succès national et, la même année, elle commença à apparaître sur le grand écran. Kanashiki Kuchibue (Sad Whistle) est l’histoire d’une orpheline de guerre et de son frère qui se cherchent dans le Yokohama d’après-guerre. Dans le film, la chanson titre a été composée par le garçon avant de partir à la guerre et devient le lien unissant la fratrie. C’est une sorte de blues japonais. Cette musique est devenue populaire à la fin des années 1930, en même temps que d’autres styles musicaux américains comme le jazz et le boogie-woogie, et après la guerre, ils en sont venus à représenter les deux visages de l’âme japonaise : le boogie-woogie, chanté par Kasagi Shizuko et centré sur la scène tokyoïte, exprimait le sentiment de joie et l’espoir en l’avenir des gens ; le blues, en revanche, rappelait la défaite du Japon et convenait mieux à Yokohama, la ville portuaire où de nombreux soldats revenaient des champs de bataille asiatiques. Finalement, la chanson triste de Misora s’est avérée si populaire qu’elle s’est vendue à 450 000 exemplaires, devenant ainsi le disque le plus vendu de tous les temps au Japon en 1949.

Dans la scène la plus célèbre du film, Misora Hibari chante sur scène en portant une queue de pie et un chapeau haut de forme. Au fil des ans, cette image a fini par incarner le début de la carrière de l’actrice-chanteuse et, en 2002, une statue en bronze la représentant en costume d’homme a été installée devant le Matsuba Sushi, un restaurant du centre de Yokohama où Misora avait l’habitude de se rendre lorsqu’elle était jeune.

Un autre film dans lequel Yokohama joue un rôle important est Entre le ciel et l’enfer (Tengoku to jigoku, 1963) de Kurosawa Akira. Basée sur le roman Rançon sur un thème mineur de l’écrivain américain Ed McBain, cette histoire a attiré l’attention du réalisateur parce qu’elle traite d’un enlèvement, un crime qu’il condamne profondément (même sa fille a été la cible de menaces d’enlèvement). Le cinéaste voulait attirer l’attention à la fois sur un crime hideux et sur le fait que le système judiciaire japonais était trop indulgent. En effet, le code pénal de l’époque ne prévoyait que des peines de 3 mois à 5 ans pour l’enlèvement d’un mineur. Par coïncidence, au moment de la sortie du film, en mars 1963, une série d’affaires d’enlèvement a fait la une des journaux. En fin de compte, le film n’est pas seulement devenu le plus grand succès commercial de Kurosawa et le film japonais le plus rentable de l’année, mais il a été discuté à la Diète et a déclenché un amendement partiel du code pénal en 1964, comprenant des peines plus sévères pour les kidnappeurs.

Le rôle joué par la ville dans l’histoire est révélé à la fin, lorsque le commanditaire de l’enlèvement, après avoir été arrêté, avoue qu’il était jaloux de la richesse du protagoniste. De son pauvre logement dans le bidonville de Koganechô à Yokohama, il pouvait voir la colline où se trouvait la maison du chef d’entreprise – le quartier résidentiel huppé de Sengendai – et sa haine de la richesse et des privilèges de l’homme l’a conduit à concevoir le crime qui l’a finalement conduit en prison. En réalité, on ne peut pas voir Sengendai depuis Koganechô car deux autres collines – Miharudai et Nogeyama – bloquent la vue. Appelons cela une licence poétique de la part de Kurosawa.

Bien que la plupart des œuvres de fiction mettant en scène Yokohama se déroulent dans ses quartiers historiques centraux – Naka-ku, Nishi-ku, Isogo-ku – et dans les zones côtières, des drames peuvent également naître dans les banlieues apparemment tranquilles. C’est le cas de la trilogie Kazoku wa tsurai yo (What a Wonderful Family !, 2016-18) de Yamada Yôji (voir Zoom Japon n°119, avril 2022), qui se déroule dans le quartier d’Aoba. Après avoir sorti Tôkyô kazoku (Tokyo Family, 2013), un ambitieux remake du classique Voyage à Tokyo (Tôkyô monogatari, 1953) d’Ozu, le réalisateur poursuit sa méditation sur les joies et les troubles de la vie conjugale et de la relation parent-enfant avec cette mini-saga qui examine les grands et petits drames de la vie familiale contemporaine au Japon. Dans le premier volet, par exemple, une femme âgée, après 50 ans de mariage, en a assez de vivre avec son mari acariâtre et égoïste et demande le divorce ; dans le troisième, nous suivons l’une des belles-filles dans sa routine quotidienne qui consiste à nourrir et habiller son mari et ses enfants en plus de faire le ménage, la cuisine et d’autres courses – une tâche ingrate qui n’est pas reconnue jusqu’à ce qu’une crise familiale pousse la femme à quitter son mari et à retourner dans sa propre maison. Tôkyô kazoku va plus loin et se rapproche un peu plus des questions qui avaient préoccupé Ozu dans ses derniers films, car il se penche sur la fatalité de la mort et présente les attitudes de chaque membre de la famille face à leurs parents vieillissants.

Bien que les problèmes abordés dans les histoires de Yamada soient réels et trop courants dans le Japon d’aujourd’hui, ce sont des comédies au fond et, au moment où les titres de fin défilent, chaque crise est résolue et la vie reprend son cours normal. Il arrive cependant que la tragédie frappe avec une finalité qui ne permet pas une fin heureuse. C’est le cas de Papa Mama Bye-Bye (1984), un film d’animation basé sur un incident réel : le 27 septembre 1977, un avion F-4 Phantom II du corps des Marines américains s’est écrasé dans un quartier résidentiel d’Aoba (là où se déroulent les films de Yamada Yôji) peu après son décollage et a détruit 20 maisons. Les deux membres de l’équipage ont effectué une évacuation d’urgence à l’aide de sièges éjectables et ont atterri en toute sécurité, mais trois civils ont été tués et six autres ont été blessés. En particulier, deux frères âgés de trois et un an ont été brûlés sur tout le corps et sont morts le lendemain de l’accident. Leur mère, âgée de 26 ans, victime de brûlures sur tout le corps, a été hospitalisée à plusieurs reprises jusqu’à son décès quatre ans plus tard. Personne n’a été tenu pour responsable de la catastrophe.

En 1985, à la demande de la famille endeuillée, une statue de bronze a été érigée dans le parc Harbor View, dans le centre de Yokohama, mais pendant de nombreuses années, le conseil municipal a refusé d’ajouter un panneau expliquant la signification de la statue et l’histoire qui se cache derrière.

Pour une vue nocturne, bien que fugace, de Yokohama et de ses environs, l’une des œuvres les plus intéressantes à voir est Wangan Middonaito (Wangan Midnight), l’histoire d’un groupe de pilotes assurant des courses de rue illégales la nuit. Leurs puissantes voitures (parmi lesquelles une Porsche 911 Turbo et une Nissan Fairlady Z) font la course le long de la route Bayshore (Wangan en japonais), une voie rapide de 62 km qui relie Kanazawa, le quartier sud de Yokohama, et la préfecture de Chiba. L’autoroute passe par Kawasaki, l’aéroport de Haneda, les tunnels sous-marins de la baie de Tokyo et Urayasu (près de Tokyo Disneyland), tout en contournant le centre ville de Tôkyô, fortement congestionné.

La série manga originale est basée sur le phénomène des bôsôzoku, des groupes de jeunes qui, entre les années 1980 et le début des années 2000, étaient accros aux courses de rue illégales. Ils se réunissaient généralement les vendredis et samedis soirs et faisaient la course le long de la route Wangan (une autoroute relativement étroite comportant de nombreux virages et tunnels), dépassant à certains endroits des vitesses de 200 km/h. Ce phénomène, alimenté par la fascination des années de bulle pour les voitures de sport coûteuses, est devenu un problème social et a donné lieu à une répression policière. Finalement, la baisse du taux de natalité au Japon, les changements dans la culture des jeunes et la récession de la période Heisei (qui a entraîné une diminution du nombre de jeunes pouvant se permettre d’entretenir de telles voitures) ont tué le phénomène pour de bon. Cependant, la popularité de l’histoire a survécu à la réalité. Publié pour la première fois en 1990, le manga est toujours publié aujourd’hui, et la franchise a également donné lieu à 13 films en prises de vues réelles, à une série d’animation télévisée et à de nombreux jeux vidéo.

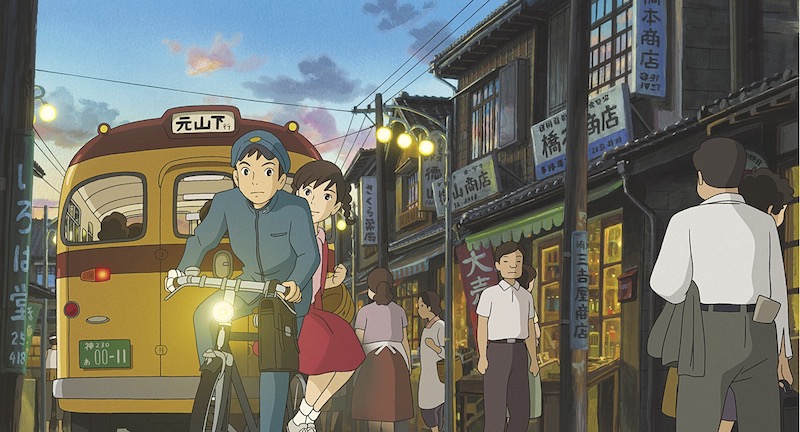

Puisque l’on parle d’animation, Yokohama a souvent été utilisé comme décor. Parmi les nombreuses œuvres, citons celles du Studio Ghibli, La Colline aux coquelicots (Kokuriko zaka kara, 2011). Réalisé par Miyazaki Gorô, le fils de Hayao, cet anime est une histoire d’amour entre adolescents qui jette un regard nostalgique sur Yokohama en 1963. Le film est remarquable pour son souci du détail dans la reproduction du paysage urbain de Yokohama juste avant les Jeux olympiques de Tôkyô. La maison où vit Umi, la protagoniste, par exemple, est située sur une colline très semblable à celle du Harbor View Park. Chaque matin, elle hisse un ensemble de drapeaux de signalisation portant le message “Je prie pour que les voyages soient sûrs”. Aujourd’hui encore, on peut trouver ces mêmes drapeaux dans le parc, accompagnés d’un panneau expliquant leur lien avec le film. Les quartiers de Yamate et de Motomachi occupent une place importante dans l’histoire, ainsi que quelques magasins qui sont toujours en activité aujourd’hui. Umi, par exemple, porte des chaussures dont le fabricant, Mihama, est installé dans la rue commerçante Motomachi depuis son ouverture en 1923. La publicité d’un autre magasin, Takarada, apparaît sur un tramway qui passe. Lors de sa création en 1882, Takarada était un magasin de meubles et d’intérieurs, mais après la guerre, il s’est spécialisé dans la vaisselle occidentale. Les tramways ont malheureusement disparu en 1972, mais on peut encore les admirer au musée du tramway de Yokohama.

Dans l’une des scènes les plus marquantes du film, les personnages principaux, Umi et Shun, descendent du train à la station Sakuragichô et se promènent d’un bout à l’autre du parc Yamashita. Leur promenade en bord de mer donne à Miyazaki l’occasion de montrer la tour des douanes de Yokohama, le paquebot Hikawa Maru (aujourd’hui ancré en permanence dans le port), l’hôtel New Grand et la tour maritime de Yokohama.

Gianni Simone