55 ans après celle de 1970, la capitale du Kansai organise sa deuxième exposition universelle.

Les expositions universelles sont des phénomènes étranges. Ces événements s’apparentent à des cirques gigantesques dont les objectifs sont de présenter les nouvelles technologies de pointe, les échanges culturels et l’image de marque d’une nation. Elles varient en taille, en étendue et en portée mondiale, et Ôsaka a déjà accueilli l’une des éditions les plus réussies de tous les temps.

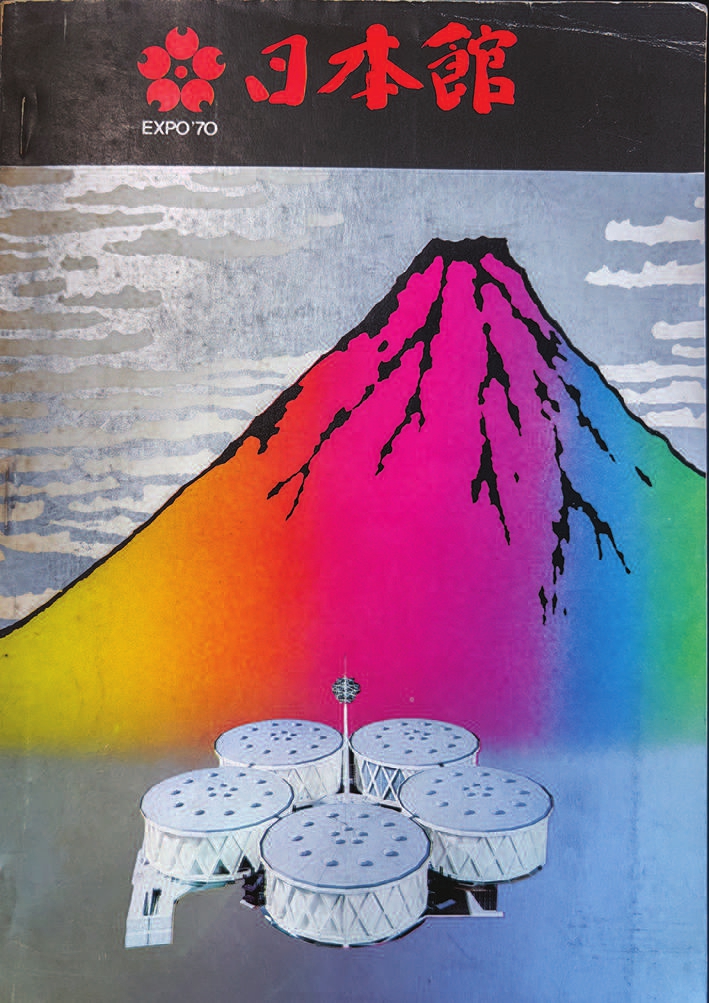

L’Expo ’70 s’est tenue à Suita, dans la préfecture d’Ôsaka, entre le 15 mars et le 13 septembre 1970. Il s’agissait de la première exposition universelle en Asie et, à l’époque, de la plus grande de l’histoire. Elle a été organisée pour commémorer le 25e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et réaffirmer la place du Japon sur la scène internationale. Si les Jeux olympiques de Tokyo de 1964 (voir Zoom Japon n°33, septembre 2013) avaient symbolisé la réadmission du Japon au sein de la communauté mondiale, l’Expo ’70 a mis en lumière les réalisations d’un pays qui, deux ans auparavant seulement, était devenu la deuxième puissance économique mondiale après les Etats-Unis, avec une croissance annuelle moyenne allant jusqu’à 9 % entre 1955 et 1973.

Après les Jeux olympiques de 1964, qui ont connu le même succès, de nombreuses entreprises, chercheurs, architectes et artistes ont été employés pour construire des pavillons, produire des œuvres vidéo et audio et créer des expositions. Des projets à grande échelle ont été réalisés dans toute la préfecture en préparation de l’événement, notamment la construction de routes, de voies ferrées et de métros, et le gouvernement japonais a dépensé plus de 650 milliards de yens pour des projets liés à cet événement.

D’autre part, la mobilisation d’artistes pour un événement national d’une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale a été critiquée dans le monde culturel et artistique, et des étudiants ont également lancé un mouvement d’opposition, affirmant que l’Expo détournerait le public du débat sur la révision du traité de sécurité nippo-américain, également prévue pour 1970.

Malgré les controverses, ce projet sans précédent a connu un succès retentissant, avec 78 pays représentés et 64,2 millions de visiteurs, le chiffre le plus élevé de l’histoire de l’événement jusqu’à ce qu’il soit dépassé par l’exposition universelle de Shanghai en 2010 (73,09 millions). Ce chiffre équivaut à 60 % de la population japonaise de l’époque. De plus, alors que toutes les expositions avaient perdu de l’argent jusqu’alors, celle de 1970 a réalisé un bénéfice de 19,2 milliards de yens, soit plus de 200 milliards d’euros au taux de change actuel.

Le véritable cerveau de l’exposition d’Osaka est Sakaiya Taichi, un bureaucrate qui deviendra plus tard célèbre en tant qu’écrivain. Travaillant alors au ministère du Commerce international et de l’Industrie (MITI), il était le chef de section du bureau de préparation de l’Expo et dirigeait le comité de planification (il participera également à l’organisation de l’Expo 75 sur le thème de la mer à Okinawa). Il a persuadé les milieux politiques et financiers, peu au fait des expositions universelles, et réussi à faire venir l’Expo dans sa ville natale.

La conception générale du site de l’Expo a été confiée au célèbre architecte Tange Kenzô, tandis que l’artiste Okamoto Tarô a été choisi comme producteur de l’exposition pour le pavillon thématique, considéré comme le cœur de l’événement. Selon Sakaiya Taichi, le choix du producteur de l’exposition a fait l’objet d’un litige jusqu’à la toute fin. Il avait proposé le nom d’Okamoto, alors âgé de 59 ans, qu’il avait rencontré sur un bateau à Okinawa et qui l’avait profondément impressionné. Cependant, personne au MITI ne le connaissait. Il a donc eu recours à une solution qui ne fonctionnerait probablement qu’au Japon : il a montré à ses collègues de vieux mangas d’Okamato Ippei, le père de son poulain. Les bureaucrates ont été tellement impressionnés qu’ils ont finalement accepté de nommer l’artiste, estimant que “quelqu’un de non conventionnel serait bien”.

Okamoto Tarô l’était certainement et était considéré comme une sorte de loup solitaire dans le monde de l’art nippon. Sa première réaction a été de décliner l’invitation. Finalement, après avoir consulté ses amis et cédé à l’insistance de Sakaiya, il a donné son accord, s’attirant ainsi les foudres des étudiants contestataires qui l’accusèrent de soutenir le pouvoir. Cependant, dès qu’il devint producteur de l’exposition, il s’attaqua au thème de l’exposition, “Progrès et harmonie pour l’humanité”. Selon lui, l’humanité n’avait atteint ni le progrès réel ni l’harmonie.

Comme l’écrit en détail Hirano Akiomi, actuel directeur du musée commémoratif Okamoto Tarô, les expositions universelles ont d’abord été des foires commerciales internationales et ont été considérées par beaucoup comme une sorte de Jeux olympiques culturels où “chaque pays éclaire les masses sous le couvert du divertissement. Les pavillons étincelants, chacun portant le message de son pays, sont là pour embellir le modernisme occidental et la mondialisation. Okamoto Tarô était contre tout cela. Il n’aimait rien de l’idée de l’Expo”.

Il avait bien sûr raison. En effet, l’objectif pas si secret de l’Expo ’70 était de promouvoir une “société moderne standardisée et produite en masse” dans laquelle les produits japonais seraient, espérait-on, exportés dans le monde entier. Et en effet, dans les années qui ont suivi l’exposition universelle, les entreprises japonaises ont de plus en plus inondé le monde de leurs chaînes stéréo de haute qualité, de leurs téléviseurs couleur, de leurs motos et de leurs automobiles.

Lors de cet événement, de nombreux biens et services aujourd’hui courants ont été présentés pour la première fois ou popularisés, comme les systèmes de signalisation, le monorail, les voitures à moteur linéaire, les vélos et voitures électriques, les vidéophones et les téléphones portables. Les gens ont été émerveillés par les nouvelles technologies telles que le trottoir roulant et les machines à laver entièrement automatiques. Les restaurants de type “Diner”, connus sous le nom de “restaurants familiaux” (famiresu) au Japon, et le Kentucky Fried Chicken y ont été introduits pour la première fois. Il a également contribué à créer un boom des sushis sur tapis roulant et à faire du café en canette un succès mondial.

Au-delà des aspects les plus tape-à-l’œil de l’événement, l’Expo ’70 a réussi parce qu’on lui avait fixé des normes élevées et que, pour les atteindre, ses promoteurs ont rassemblé des talents venus de tout le pays. Outre Tange Kenzô, qui enseignait à l’époque à la prestigieuse université de Tôkyô, d’autres architectes ont participé à l’événement, notamment le métaboliste Kurokawa Kishô et le futur lauréat du prix Pritzker, Isozaki Arata. L’auteur-compositeur Nakamura Hachidai et le compositeur Takemitsu Tôru étaient également impliqués, tandis que le monde de la mode était représenté par Mori Hanae et Koshino Junko.

En fin de compte, son succès a dépassé toutes les attentes, et le site a été bondé quotidiennement pendant 183 jours. En raison de l’extrême affluence, elle a même été tournée en dérision dans la presse où, grâce à d’habiles jeux de mots, Bankoku-haku (Exposition universelle) est devenu Zankoku-haku (Expo de la cruauté) et son thème, Jinrui no shinpo to chôwa (Progrès et harmonie pour l’humanité) a été transformé en Jinrui no shinbô to chôda (Patience humaine et long serpent, en référence aux interminables files d’attente visibles partout sur le site).

A certains égards, l’Expo ’70 a laissé un héritage durable. D’une part, le design rétro-futuriste des installations a eu une grande influence sur les expositions et événements ultérieurs. Un demi-siècle après sa clôture, l’Expo est toujours bien connue et est souvent citée comme un événement représentatif de la période de forte croissance économique du Japon.

En revanche, si l’Expo 70 a été un grand succès, elle n’a laissé pratiquement aucune trace tangible. Comme on s’attendait à un énorme déficit, personne n’a repris la fondation et tous les pavillons ont été immédiatement détruits. Le seul point de repère qui subsiste à ce jour est la Tour du Soleil d’Okamoto Tarô (voir pp. 10-11), qui n’a été sauvée que grâce à une campagne publique. Les anciens sites d’expositions universelles dans le monde, comme le Champ de Mars à Paris et Battery Park à Chicago, sont tous devenus de grands parcs célèbres et des attractions touristiques, mais le site de l’Expo ’70 n’est aujourd’hui qu’un parc immense, isolé de tout.

Un autre facteur à prendre en compte est que depuis les années 1970, sous l’impulsion de la bureaucratie, les scènes économique et culturelle du Japon sont devenues de plus en plus centralisées et Tôkyô continue d’attirer toutes les grandes entreprises et tous les talents, au point qu’Ôsaka, autrefois capitale économique et commerciale du pays, est devenue de plus en plus marginale. En effet, les sièges des grandes entreprises, japonaises et étrangères, ainsi que les maisons d’édition et la presse sont concentrées à Tôkyô, et les personnalités culturelles telles que les acteurs, les architectes, les designers et les dessinateurs de mangas s’y installent. En conséquence, l’image haut de gamme d’Ôsaka, qui a prospéré grâce au commerce et à l’industrie pendant les périodes Edo (1603-1868), Meiji (1868-1912), Taishô (1912-1925) et le début de la période Shôwa (1925-1989), a été perdue et le rôle culturel autrefois prépondérant de la région du Kansai a décliné.

Aussi peut-on se demander si cette tendance lourde peut être inversée. C’est l’un des objectifs des personnes à l’origine de la deuxième exposition universelle d’Ôsaka (la troisième si l’on ajoute l’exposition internationale de 1990 sur les jardins et la verdure), qui devrait se tenir du 13 avril au 13 octobre 2025. L’événement devrait attirer 28 millions de visiteurs et renouveler l’intérêt des gens pour la région.

Plus important encore, le projet vise à transformer le site choisi pour l’Expo de l’année prochaine (Yumeshima, une île artificielle qui fut, pendant des années, un vaste terrain vague et un terminal à conteneurs) en un centre de villégiature intégré (CI) avec des hôtels et des casinos qui, espèrent-ils, aura un grand impact économique et augmentera l’attrait culturel et touristique de la principale ville du Kansai.

En 2017, Sakaiya Taichi, le maître d’œuvre de l’Expo ’70, a publié un article dans le magazine Fujin Gahô. “Ce que je souhaite, c’est qu’Ôsaka accueille l’exposition universelle en 2025 et construise un centre de villégiature intégré (CI), en particulier un centre capable de diffuser des informations. Les médias ne s’inquiètent que de la dépendance au jeu liée aux casinos, mais le complexe sera rempli à plus de 80 % de théâtres, de centres de conférence internationaux, d’hôtels et d’installations commerciales et d’exposition qui serviront de bases pour les entreprises de spectacles. Il attirera des touristes japonais et étrangers et devrait avoir un impact économique et culturel important, tout en favorisant des compétences de haut niveau en matière de production et de réalisation”, a-t-il écrit.

Cependant, l’Expo 2025 a aussi son lot de détracteurs. Par exemple, Ishii Takumi, chercheur en art, s’inquiète de la manière dont les organisateurs gèrent l’événement. “Lorsque j’ai lu le plan directeur de l’Expo 2025 d’Ôsaka, j’ai découvert que son thème principal était “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain” et qu’il comportait trois sous-thèmes : “Sauver des vies”, “Inspirer des vies” et “Connecter les vies”. Je pense que ces concepts sont proches de ce qu’Okamoto Tarô voulait exprimer avec la Tour du soleil en 1970. Cependant, lorsque je regarde les informations, je me demande si les personnes impliquées dans l’exposition de 2025 envisagent sérieusement d’exprimer ces concepts”, souligne-t-il.

“Par exemple, on parle beaucoup de la construction de l’un des plus grands bâtiments en bois du monde. Mais quelle approche ces personnes ont-elles développée à l’égard du bois qu’elles ont utilisé pour le construire ? Les modernes ne voient dans le bois et la pierre que des matériaux, mais les arbres sont des êtres vivants. L’anneau de l’Expo est une structure qui a été construite en prenant la vie d’êtres vivants. Le concept de l’Expo est présenté comme “Sauver des vies”, “Inspirer des vies” et “Connecter les vies”. Mais de quelle vie parle-t-on ?”, ajoute-t-il.

“Okamoto était fasciné par la période préhistorique de Jômon. Dans les cultures de chasseurs-cueilleurs, même les objets étaient perçus comme des êtres vivants. Je me demande s’il y a eu un dialogue avec les arbres qui ont été abattus. En d’autres termes, je pense qu’il est inutile d’exprimer la “vie” uniquement par la forme en restant anthropocentrique. Si nous ne respectons pas la nature, si nous n’avons pas un dialogue plus profond avec elle, l’Expo finira par n’être qu’une façade”.

Gianni Simone