A compter du 27 août, une rétrospective consacrée au cinéaste permettra de voir ou revoir six de ses plus belles œuvres.

L’été est souvent propice aux cycles dans les cinémas en raison de la faiblesse de l’offre. C’est particulièrement vrai ces temps-ci face à une production cinématographique soumise à la pression de la concurrence des séries et de normes sociales qui obligent nombre de cinéastes à réaliser des œuvres attendues et sans saveur. Dans ce contexte, on ne peut que féliciter l’initiative prise par The Jokers de ressortir en salles 6 films de Masumura Yasuzô, l’un des pionniers de la révolution cinématographique qui s’empara du Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de revoir, pour la énième fois, l’œuvre d’Ozu Yasujirô (voir Zoom Japon n°31, juin 2013), souvent proposée en période estivale, quel plaisir de plonger dans le travail d’un homme dont le désir était de faire voler en éclats les pesanteurs qui entravaient le travail d’expression des cinéastes de l’époque.

C’est après un séjour de deux ans en Italie au Centro Sperimentale Cinematografica de Rome, au début des années 1950, que l’assistant réalisateur à la Daiei a pris conscience des possibilités qui s’offraient aux cinéastes désireux sinon de casser les codes, du moins de se défaire des habitudes prises dans la réalisation afin de créer une nouvelle approche. A la différence des Ôshima ou Shinoda, fers de lance de la Nouvelle vague japonaise presque sacralisée, Masumura Yasuzô a entrepris de changer les choses de l’intérieur plutôt que de se lancer dans une révolution esthétique et narrative. “C’était un plaisir pour moi de voir qu’il avait trouvé un biais pour tourner de telles choses à l’intérieur des grandes compagnies”, a d’ailleurs déclaré une autre figure de la Nouvelle vague, Yoshida Yoshishige dans Les Cahiers du cinéma en octobre 1970. Certes, cette démarche l’a empêché de connaître la même notoriété que le réalisateur des Contes cruels de la jeunesse, mais cela lui a permis de produire une succession de chefs-d’œuvre parmi lesquels figurent ceux proposés dans le cycle qui commencera le 27 août avec notamment une présentation de L’Ange rouge (Akai tenshi 1966) au Reflet Médicis (3 rue Champollion, 75005 Paris) par Claude Leblanc, le fondateur de Zoom Japon.

Même si certains de ses longs-métrages, comme Passion (Manji, 1964) ou Tatouage (Irezumi, 1966), n’échappent pas à une certaine recherche esthétique de sa part, l’essentiel pour le cinéaste né en 1924, est de mettre en avant l’individualité autour de personnages, féminins pour la plupart, qui expriment une vitalité et un anticonformisme peu mis en avant dans le cinéma alors même que la société japonaise des années 1960 est portée par un puissant souffle de contestation. Masumura Yasuzô n’est pas un opportuniste tenté de surfer sur cette vague. Il appartient à cette génération qui a perdu confiance en son pays au moment de la Seconde Guerre mondiale. “Je ne pouvais croire qu’en moi-même”, confiera-t-il plus tard, s’opposant ainsi à l’idée selon laquelle les Japonais ne croient pas essentiellement en l’individu. “Quand un Japonais fait le portrait d’un autre Japonais, il croit généralement que c’est en faisant un portrait dépourvu d’individualité que ça sera le plus ressemblant. C’est peut-être le plus juste ou du moins le plus facile”, déclare-t-il.

Dès lors, il convient de regarder ses films comme des plaidoyers en faveur d’une liberté de l’individu face au groupe, notamment quand celui-ci se fourvoie. C’est particulièrement vrai dans La Femme de Seisaku (Seisaku no tsuma, 1965) et L’Ange rouge. Dans le premier, en crevant les yeux de son mari pour l’empêcher de retourner à la guerre, Okane (Wakao Ayako) choisit de s’opposer au village qui se cherche un héros militaire tandis que dans le second, l’infirmière, toujours interprétée avec brio par Wakao Ayako, utilise sa détermination pour délivrer le médecin de l’impuissance et de la drogue alors que le chaos règne et qu’elle a été elle-même abusée par un groupe de soldats. Cette affirmation féminine est tout à fait intéressante, car elle est le reflet d’une époque où les Japonaises cherchent à trouver leur place dans la lumière afin d’être reconnue pour leur individualité. “Le problème est de savoir comment exprimer cela, de savoir si on doit s’exprimer d’une façon plutôt asiatique ou au contraire plutôt radicale, en sautant l’étape du modernisme “à l’européenne””, estime Masumura Yasuzô. Ce constat ne manque pas d’intérêt a posteriori dans la mesure où la réalité montre que les tentatives radicales n’ont pas permis de changer les choses, mais plutôt de favoriser des blocages.

Le cinéaste a toujours manifesté une certaine réserve à l’égard des mouvements collectifs dont il perçoit le côté éphémère, pour leur préférer une approche individuelle bien plus solide à ses yeux. Voilà pourquoi il se pose comme un observateur attentif de l’évolution de la société japonaise sans pour autant aborder les sujets de front, préférant les traiter de manière indirecte afin que le spectateur digère le film et fasse lui-même le travail de réflexion qui s’impose. “Je pense qu’un film doit avoir une construction, une trame, une évolution, bref, sa propre structure”, expliquait-il pour justifier son parti pris qui lui a valu d’être peu apprécié par Ôshima.

Pourtant, il s’est peut-être montré plus audacieux que le chef de file de la Nouvelle vague japonaise avec des films de plus en plus esthétiques à l’instar de La Bête aveugle (Môjû, 1970) adapté du roman d’Edogawa Ranpo. C’est cette richesse et cette force que le cycle qui lui est consacré vous propose de découvrir dans les salles obscures à partir du 27 août.

Odaira Namihei

Concours

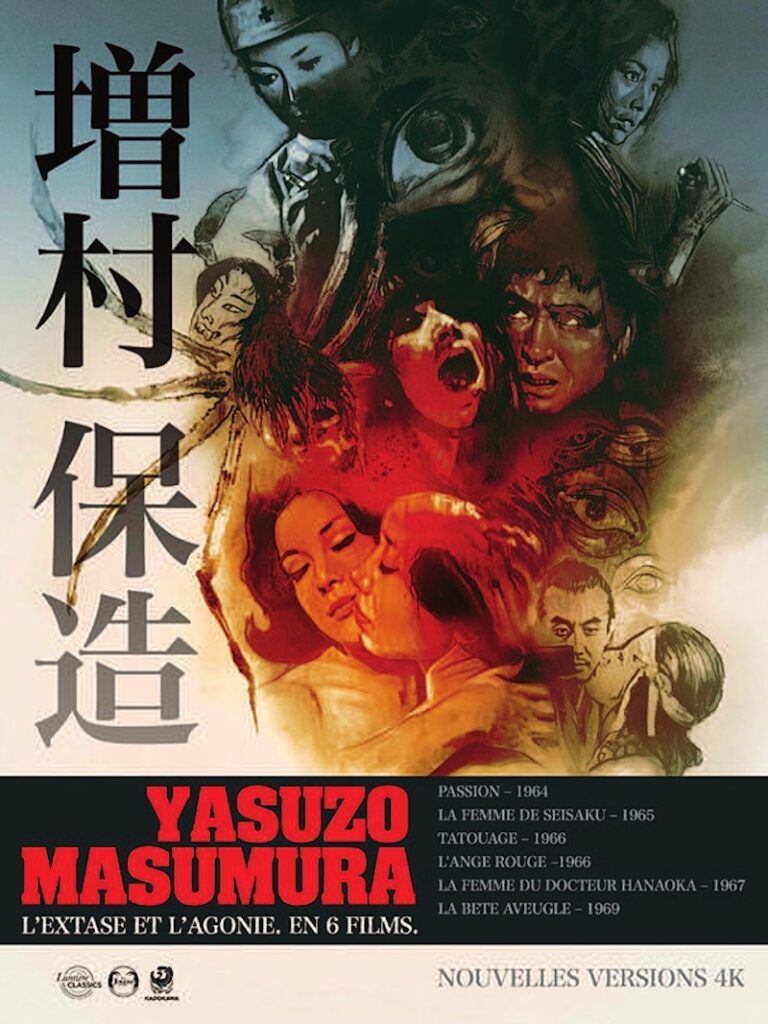

Zoom Japon propose à 10 de ses lecteurs de gagner la superbe affiche éditée par The Jokers à l’occasion du cycle Masumura Yasuzô qui commencera le 27 août. Pour y participer, adressez vos coordonnées dans un courriel avec comme objet « Concours Masumura » à courrier@zoomjapon.info ou par voie postale à Zoom Japon, Concours Masumura, 12 rue de Nancy 75010 Paris avant le 15 août 2025.