Considéré comme l’un des écrivains les plus doués de sa génération, l’auteur de L’Eclipse évoque son travail et sa passion pour la France.

Hirano Keiichirô est actuellement l’un des écrivains japonais les plus prolifiques. Grâce à ses romans, ses essais et ses collaborations avec d’autres auteurs et artistes, il a réussi en peu de temps à imprimer sa marque dans la littérature japonaise. Amoureux des mots et des phrases bien écrites, il cherche en permanence à affiner son style, tout en s’interrogeant sur notre place dans le monde. Ses contes moraux mettent en scène un homme qui tente de combattre ses propres questions existentielles à travers la beauté de l’art.

Vous aviez 23 ans en 1998 lorsque vous avez été l’un des plus jeunes auteurs à être récompensé par le prix Akutagawa, l’équivalent du Goncourt, pour L’Eclipse (éd. Philippe Picquier). A quel moment avez-vous décidé de devenir écrivain ?

Hirano Keiichirô : J’ai commencé à écrire lorsque j’étais au lycée. C’était alors juste un moyen pour moi de m’exprimer. Je ne pensais pas vraiment à l’avenir. En dernière année, j’ai montré mes écrits à trois personnes de confiance : ma sœur aînée, un de mes amis et mon prof de japonais. Ils ont été très gentils à mon égard, mais j’ai eu l’impression qu’ils ne voulaient pas me heurter (rires). Voilà pourquoi je me suis concentré sur mes examens d’entrée à l’université. J’ai quand même conservé mon profond amour pour la littérature. J’ai continué à écrire et quand j’ai eu environ 20 ans, j’ai compris que je voulais vivre de mon écriture.

Vous aviez aussi un intérêt pour la musique ?

H. K. : Oui. J’avais commencé la guitare quand j’étais adolescent. Au début, je jouais surtout du rock. A l’université, j’ai fait partie d’environ cinq groupes en même temps ce qui m’a permis de me lancer dans différents genres du funk à la fusion, en passant par le rock progressif ! (rires) Aujourd’hui, je suis trop pris par mes occupations et je ne pratique la guitare qu’occasionnellement à la maison. En revanche, j’écoute encore beaucoup de musique.

Vous avez fait vos études à Kyôto où vous avez passé une dizaine d’années. Avez-vous tout de suite déménagé à Tôkyô une fois diplômé ?

H. K. : Non. Avant de m’installer à Tôkyô, j’ai passé une année à Paris dans le cadre d’un échange universitaire. J’aimais la musique et la culture française. Je m’étais rendu plusieurs fois à Paris en vacances. Mais la raison principale de mon choix était liée au fait que je voulais bien manger. (rires)

Vous vous êtes bien amusé en France…

H. K. : Oh, que oui ! Même si l’apprentissage de la langue n’était pas évident. A la différence d’autres régions françaises, les Parisiens parlent très vite. Les jeunes, en particulier, utilisent beaucoup de mots d’argot. J’avais du mal à les comprendre.

Vous avez pénétré l’univers de la littérature à travers des écrits européens. Quel auteur vous a influencé le plus ?

H. K. : Thomas Mann a été le premier. Parmi les écrivains français, j’adorais lire Baudelaire, Balzac, Flaubert, les plus grands.

Comment réagiriez-vous si on disait de vous que vous êtes un écrivain japonais atypique ?

H. K. : Le roman est un genre littéraire éminemment occidental. Il est vrai que pendant l’ère Edo il existait ce qu’on appelait le gesaku, un genre plutôt populaire. Néanmoins, c’est à la fin du XIXème siècle et au début du XXème que s’est déroulé l’essor de la littérature moderne au Japon, laquelle a été très influencée par celle venue d’Occident. Mes écrivains japonais préférés du passé comme Mishima Yukio, Mori Ogai, Tanizaki Jun’ichirô étaient tous de grands amateurs de littérature occidentale. Vous pouvez dire que j’appartiens à cette tradition.

Que pensez-vous des écrivains actuels ?

H. K. : J’aime bien Tanaka Shin’ya qui a récemment remporté le prix Akutagawa. Il y a aussi plusieurs jeunes femmes écrivains comme Wataya Risa, Kanehara Hitomi ou Motoya Yukiko qui ont fait leur apparition ces dernières années. Je trouve leurs œuvres plutôt intéressantes.

Votre roman Sôsô [Marche funèbre, inédit en français] paru en 2002 se déroule dans la France du XIXème siècle. En 2005, vous avez passé une année entière dans l’Hexagone en tant qu’ambassadeur culturel. Il semble que vous avez entretenu des liens très solides avec la France tout au long des années.

H. K. : Comme je l’ai dit, j’aime la culture française. Sôsô, en particulier, raconte les années que Frédéric Chopin a passées à Paris ainsi que ses rapports avec Eugène Delacroix. J’ai voyagé plusieurs fois à Paris pour écrire ce livre. Une chose amusante s’est déroulée lorsque je vivais là-bas. Certaines fresques épiques de Delacroix décorent les murs de l’église Saint-Sulpice. Cette dernière se trouve dans le quartier de l’Odéon à proximité du lieu où je vivais. Pendant mon séjour, un nombre croissant de touristes japonais ont commencé à visiter cette église. Je croyais que ce phénomène était lié à mon livre. Mais il est vite apparu qu’il s’agissait de fans de Da Vinci Code ! (rires) Malgré cette “déception”, j’ai vraiment adoré vivre à Paris.

Si vous deviez comparer Tôkyô à Paris…

H. K. : Je pense que Tôkyô ressemble aujourd’hui à ce qu’était Paris il y a deux cents ans. D’une part, parce que les deux cités attirent des gens sans racines. Par ailleurs, chaque quartier de Tôkyô possède son caractère propre, un peu comme Paris dans le temps. J’aime vivre à Tôkyô car on a accès à tant d’informations et on a la possibilité d’entrer en contact avec tellement de personnes intéressantes. En comparaison, Kyôto est un monde à part. C’est l’endroit idéal pour s’isoler et créer en paix. J’y ai vécu dix ans et j’ai vraiment apprécié cette ville.

Qu’aimez-vous particulièrement en France ?

H. K. : Comme je vous l’ai dit, la nourriture. (rires) J’aime aussi les Français sans doute parce que leur mentalité et leur comportement sont très différents de ceux en vigueur au Japon. Ils ne tournent pas autour du pot quand ils veulent exprimer leur opinion. Au Japon, on a toujours peur de blesser les gens et on finit souvent par ne rien dire. Les Français ne mâchent pas leurs mots. Quand ils n’aiment pas quelque chose, ils le disent. J’avoue que j’ai été un peu décontenancé la première fois que j’ai été confronté à ce genre de situation, mais je m’y suis fait. Une autre chose qui m’a plu, c’est la manière dont les gens parlent lorsqu’ils sont à table. Ils aiment discuter et peuvent argumenter pendant des heures. Pour un Japonais qui ne connaît pas les us et coutumes françaises, on a l’impression qu’ils se chamaillent. Mais ce n’est pas du tout le cas.

Comment votre écriture a-t-elle évolué au cours des années ?

H. K. : Au début, mes histoires se déroulaient la plupart du temps dans le passé comme Sôsô. La fin du siècle dernier a été une période de grande agitation au Japon et dans le reste du monde. J’ai réalisé que ces événements affectaient mon travail. Dans les années 1990, par exemple, le Japon a plongé dans une profonde crise après l’éclatement de la bulle économique. L’humeur générale était sombre et les gens avaient perdu l’espoir dans l’avenir. C’est pour ça que j’ai commencé à inscrire mes histoires dans le temps présent afin de voir comment mes personnages pourraient se colleter à ces défis. Mais au fond, je reste attaché au style. J’aime les phrases bien écrites. C’est d’ailleurs ce qui a le moins changé chez moi au fil du temps.

Chopin est le protagoniste de Sôsô. Bien que ses compositions soient exigeantes d’un point de vue technique, il s’est toujours arrangé pour écrire de la musique que les gens pouvaient comprendre et apprécier. Quelle est votre relation avec les lecteurs ?

H. K. : A la base, j’écris pour trier les démons qui m’habitent et pour explorer les idées qui m’affectent profondément. C’est seulement après que je réalise que la “potion” que je prépare peut aussi guérir d’autres personnes. Bien sûr, le chemin de la création est plus compliqué que cela parce qu’à la fin de la journée, je suis redevable à mes lecteurs. Je dois donc trouver une façon attrayante d’exprimer mes idées. Vous pourriez dire que je suis un “concepteur de roman”.

Vous êtes un auteur prolifique. Vous écrivez aussi bien des essais que des œuvres de fiction. Il y a un livre que j’ai particulièrement aimé. Il s’agit de Watashi to wa nani ka [Qui suis-je?, inédit en français] dans lequel vous explorez la dichotomie entre l’individu (kojin) et ce que vous appelez le dividu (bunjin). Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur cet ouvrage ?

H. K. : C’est une de ces idées qui m’obsède depuis longtemps, à savoir comment peut-on définir notre identité quand nous présentons différents masques en fonction des situations et des personnes auxquelles nous sommes confrontés.

Je suis sûr que ça se passe ailleurs, mais ne croyez-vous pas que la société japonaise exige plus qu’ailleurs ce type de comportement ?

K. K. : Je pense que vous avez raison. Je pense qu’il y a un facteur religieux. Le dieu chrétien a une présence constante. Il voit tout et juge tout. La moralité chrétienne souligne aussi l’importance d’être cohérent avec vos valeurs et vos croyances. Si quelque chose n’est pas bien, cela ne change pas quel que soit le lieu où vous vous trouvez ou la personne avec qui vous êtes. La religion japonaise est quant à elle plus relativiste. Nous avons une approche plus libérale de la moralité.

Au Japon, il y a des concepts aussi opposés que tatemae (attitude en public) et honne (intention véritable).

H. K. : En effet, mais ils ne relèvent pas de mes idées car ils supposent une attitude plutôt négative à l’égard des autres. Dans mon livre, au contraire, j’explique que le fait de montrer plusieurs visages est une bonne façon de faire face au stress lié à la pression sociale. Prenons l’exemple des brimades à l’école (ijime). De nombreux enfants laissent ce problème empoisoner leur vie. S’ils parviennent à séparer ce problème du reste de leur existence en dehors de l’école, ils peuvent continuer à profiter de leurs relations avec leurs parents ou leurs amis, ce qui les rend plus forts.

Vous semblez beaucoup réfléchir à l’avenir de la littérature et au livre en tant que support de lecture. A votre avis, que doivent faire les auteurs et les éditeurs pour capter l’intérêt des lecteurs ?

H. K. : C’est une question difficile. Il fut un temps, avant l’avènement du cinéma et de la télévision, où la lecture était le seul passe-temps intellectuel qu’avaient les gens. Désormais, les ordinateurs sont partout. Vous pouvez le constater en prenant le train. Toutes les personnes qui avaient pour habitude de lire passent désormais leur temps à surfer sur Internet avec leurs smartphones. 1995 a été l’année référence pour l’industrie du livre. Aujourd’hui, en comparaison, les ventes ont chuté de 30 à 40 %. Nous devons donc promouvoir les qualités inhérentes au livre, ce qui le rend unique. Dans les années 1990, les éditeurs ont raté le coche. Ils étaient paresseux et il est peut-être aujourd’hui trop tard pour faire quelque chose. En ce qui me concerne, je me suis mis à mélanger grande littéraure et littérature de genre (science-fiction, suspense, etc.) parce que j’ai réalisé qu’aussi bonnes que sont vos idées, il fallait les rendre plus attrayantes pour le lecteur. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez niveler par le bas votre message.

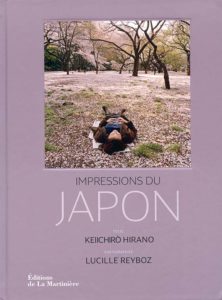

En avril, l’ouvrage Impressions du Japon auquel vous avez participé est paru en France. Comment est né ce projet ?

H. K. : Ce livre est d’abord une idée de la photographe Lucille Reyboz. Elle avait lu plusieurs de mes livres et les avait appréciés au point de me demander de collaborer à son projet. Le livre est une sorte de conversation entre elle et moi. Elle m’a envoyé ses photos et j’ai réagi à ces images en écrivant plusieurs petits essais.

L’un d’entre eux aborde la notion de chanto shiteiru (faire preuve de diligence, être fiable). Pensez-vous que ce soit l’une des meilleures qualités du Japon ?

H. K. : Disons que c’est une quasi obsession pour les Japonais. En ce sens, nous sommes différents des Français. L’an passé, par exemple, j’ai séjourné dans un très bon hôtel à Los Angeles. En pénétrant dans la salle de bain, je me suis rendu compte qu’un panneau n’était pas droit. Pour moi, il était inconcevable que personne ne se soit préoccupé de le remettre droit. J’ai donc commencé à réfléchir à cette notion qui, je crois, est très japonaise. C’est un perfectionnisme que vous pouvez rencontrer dans les toutes petites choses de la vie quotidienne. Nous sommes probablement trop sensibles à ces questions.

En lisant ce livre, j’ai eu l’impression que vous étiez une personne qui aime les choses simples.

H. K. : C’est sans doute vrai. Ne rien faire et rêvasser peuvent être des activités très agréables. Par ailleurs, en tant qu’écrivain, je suis attiré par les choses les plus simples. Pour moi, la simple observation de ce verre peut être une source de satisfaction. Tout peut être source d’inspiration pour un nouvel essai ou un roman. Mais je pense que tous les écrivains sont comme ça.

Dans Impressions sur le Japon, vous avez aussi écrit sur le 11 mars 2011. Quelle influence ont eu ces événements sur l’écrivain et l’être humain que vous êtes ?

H. K. : La catastrophe a laissé tout le monde en état de choc. De nombreuses familles ont perdu des proches ou leur maison. Il est donc naturel que les gens essaient d’oublier tout cela et de poursuivre leur existence. Mais nous devons nous demander si c’est vraiment la bonne chose à faire. Ces événements m’ont aussi donné une nouvelle perspective sur le temps. Nous avons aujourd’hui la chance de vivre jusqu’à 80 ans et plus. Mais les déchets nucléaires resteront radioactifs pendant des milliers d’années, ce qui est complètement hors échelle par rapport à notre vie quotidienne. Puisque je parle de vie quotidienne, je ne peux pas comparer la mienne avec celle des réfugiés qui ont perdu leur maison et qui doivent survivre dans des refuges. Je suis sûr que pour eux le temps est incroyablement long.

Propos recueillis par Gianni Simone