Depuis le 11 mars 2011, Zoom Japon entretient une relation spéciale avec l’Ishinomaki Hibi Shimbun.

Rien que d’y repenser, j’en ai encore des frissons. Ce ne sont pas les terribles images de destruction qui restent à jamais gravées dans ma mémoire qui provoquent cette réaction. Pourtant, en parcourant plusieurs sites frappés par cette catastrophe, j’ai pu mesurer à quel point la nature pouvait être féroce avec l’homme lorsqu’elle se met en colère. Je me souviens encore de ces bâtiments à Onagawa, littéralement arrachés du sol avant d’être retournés comme des crêpes par la puissance de l’eau. J’ai encore en tête cette forêt de pins dont les arbres avaient épousé la forme de la vague pour ne pas être arrachés, l’impression d’avoir devant soi, la fameuse estampe de Hokusai. Mais en arrière-plan, il n’y avait pas le mont Fuji, mais des maisons détruites et des champs décolorés par le sel. Comment pourrai-je oublier ce bateau ou cette rame de train transportés à des centaines de mètres de leur lieu habituel par le caprice d’une mer déchaînée ? Tout cela reste à jamais gravé dans ma mémoire, et lorsqu’elles se manifestent, je ne peux pas m’empêcher de me rappeler toutes celles et tous ceux qui ont été emportés. Parmi eux, des amis qui n’ont pas eu la chance, la possibilité ou peut-être le réflexe d’aller se réfugier à une distance ou une hauteur suffisante pour se protéger. Ils avaient pourtant été avertis du tsunami, mais les données dont ils disposaient alors prévoyaient au pire une vague de 3 mètres. Dans certains endroits, elle dépassera les 15 mètres et s’enfoncera loin dans les terres. Quand je songe à eux, des larmes me montent aux yeux, mais je me remémore les bons moments passés ensemble, une sorte de consolation.

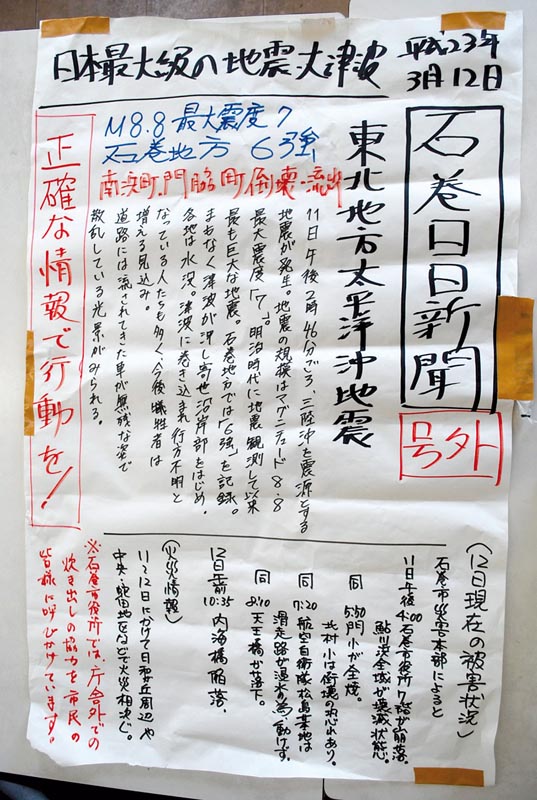

Ce qui provoque mes frissons est évidemment lié à cette catastrophe, mais cela n’a rien à voir avec ces souvenirs de chaos et de mort. Il s’agit d’une rencontre. D’abord à distance, parce que je ne pouvais pas me rendre sur place immédiatement. C’est ma prise de contact avec Ômi Kôichi, directeur du quotidien local d’Ishinomaki, la ville la plus touchée par les événements tragiques du 11 mars 2011. Cela n’a pas été facile parce que les communications avec cette partie de l’Archipel étaient erratiques. Quelques jours avant de pouvoir communiquer avec le patron de l’Ishinomaki Hibi Shimbun, un de mes amis qui habitaient alors dans la petite cité portuaire, m’avait alerté sur l’initiative prise par cette publication. Privé de ses rotatives, dans l’incapacité d’imprimer son journal, il avait décidé avec les membres de son équipe de concevoir un quotidien avec des feutres et le papier d’un paper board. Le journal était ensuite recopié en plusieurs exemplaires avant d’être affiché dans les centres d’évacuation et certains points de passage dans la ville. Plus tard, il me dira : “nous nous sommes demandés ce que nous pouvions et ce que nous devions faire” après avoir compris que l’absence de matériel pour imprimer durerait quelques jours. Depuis ces paroles, je me suis souvent posé la question de savoir ce que j’aurais fait en pareilles circonstances. Pour être honnête, et peut-être parce que je manque d’imagination, je dois dire que l’idée de prendre des feutres et une grande feuille de papier ne m’est jamais venue spontanément.

Objets de curiosité dans un premier temps, ces journaux muraux sont rapidement devenus une sorte d’obsession car, après un premier échange avec M. Ômi, j’ai saisi le fondement de ces publications et l’importance qu’elles revêtaient non seulement pour les sinistrés, mais aussi pour l’humanité – non, je n’exagère pas – dans la mesure où elles montrent à quel point nous avons besoin d’être informés, d’être bien informés. Dans notre monde dit de l’information où, d’un simple clic, nous pouvons avoir accès à des multitudes de données, de tels propos peuvent paraître inopportuns. Pourtant, chaque jour nous prouve qu’il est difficile d’être bien informé. Les fake news, les communiqués de presse qui passent pour de l’information vérifiée ou encore des partis pris permanents nous privent d’avoir accès à des faits avérés grâce auxquels nous pouvons forger notre propre opinion.

C’est en voyant pour la première fois les journaux muraux de l’Ishinomaki Hibi Shimbun que j’ai compris ce que voulait dire “informer”. Il n’était pas nécessaire de faire de longues phrases ni de publier de belles photos pour donner aux gens ce qu’ils attendaient. Pas nécessaire non plus de passer des heures devant un écran de télévision où le présentateur répète à l’envi toujours la même chose sans avoir même vérifié ce qu’il avance. C’est d’autant plus nécessaire en temps de crise. M. Ômi me l’a souvent répété, dans une situation comme celle liée au tsunami, il faut des informations vérifiées afin d’éviter de semer la confusion voire la panique. Il n’est pas étonnant que sur le premier journal mural édité le 12 mars, il a inscrit en rouge et en gros caractères “Agissons en nous fondant sur des informations exactes !”

Le 12 mars 2011, ils sortent le premier numéro d’un journal écrit à la main.

“Séisme le plus fort jamais enregistré dans le pays et tsunami géant.

Intensité 6 fort dans la région d’Ishinomaki. Intensité maximale de 7 et magnitude de 8,8.

Agissons en nous fondant sur des informations exactes !” / Ishinomaki Hibi Shimbun

Je sais, cela paraît évident. Toutefois, nous pouvons vérifier tous les jours que c’est loin d’être une réalité. Et puis, lorsque j’ai enfin rencontré Ômi Kôichi quelques mois plus tard, notre discussion a vite pris une autre dimension. Le directeur du journal a utilisé le terme “mission” (shimei en japonais) pour caractériser sa motivation et celle de ses collaborateurs pendant et après les jours de crise. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’un travail, mais d’un élément constitutif de la société sans lequel celle-ci pourrait s’effondrer ou du moins se laisser-aller à des extrémités. En 1923, lors du terrible séisme qui a ravagé la région de Tôkyô, le manque d’information a conduit certains à se fonder sur des rumeurs pour tuer des Coréens qu’on soupçonnait d’avoir empoisonné des puits. Aujourd’hui, nous sommes parfois tentés de surréagir à des éléments souvent infondés. Nous avons trop tendance à oublier l’importance de disposer de données vérifiées. En discutant avec M. Ômi et en le rencontrant régulièrement, je ne cesse de me rappeler ses paroles sages et son engagement quotidien à défendre le droit à l’information. Au fil du temps, sa mission est devenue la mienne. J’espère n’avoir jamais à connaître ce que les habitants du Tôhoku ont vécu lorsque la terre a tremblé et la mer s’est abattue sur eux, mais je sais que l’exemple donné par toute l’équipe de l’Ishinomaki Hibi Shimbun restera gravé au plus profond de mon âme. Tout cela, c’était il y a 10 ans ! Depuis, chaque fois que j’y repense, j’ai des frissons. En préparant ce numéro en collaboration avec ce journal local, nous avons voulu poursuivre la même mission simple sans tambour ni trompette, juste vous informer avec des faits vérifiés.

Odaira Namihei