Misawa Mamie, professeur à l’université Nihon, analyse les liens cinématographiques entre Japonais et Taïwanais.

Bien qu’il n’y ait pas de relations diplomatiques entre le Japon et Taïwan, il existe de nombreux échanges et une confiance mutuelle entre les deux parties. Par exemple, Taïwan s’est mobilisé financièrement lors du séisme du 11 mars 2011 (voir Zoom Japon n°9, avril 2011), et le Japon a fait don de vaccins à Taïwan pendant la crise de la Covid. Lorsqu’on interroge les Japonais sur l’image qu’ils ont de Taïwan, ils répondent souvent que “les Taïwanais sont favorables au Japon”. Cependant, cette image n’existe que du point de vue japonais. Que signifie “être favorable au Japon” à Taïwan ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre en examinant l’histoire du cinéma taïwanais entre le milieu des années 1950 et les années 1960, lorsque la production cinématographique en langue locale a émergé.

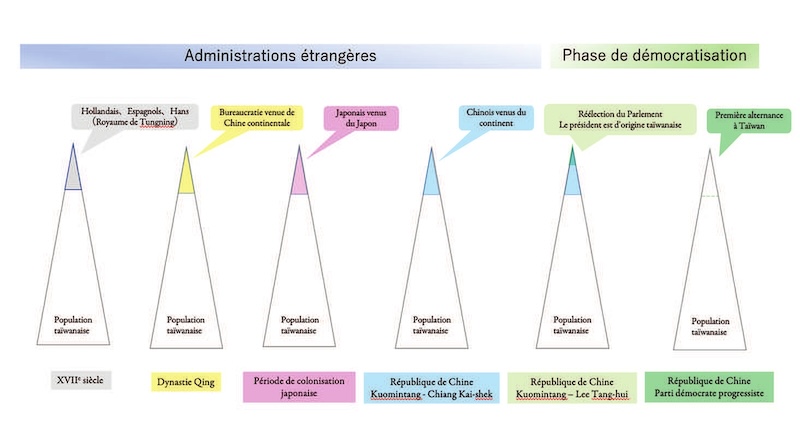

Tout d’abord, il faut se souvenir que des régimes hollandais, espagnol et du royaume de Tungning au XVIIe siècle, en passant par deux siècles de domination de la dynastie Qing, un demi-siècle de domination coloniale japonaise, et la place prépondérante accordée à la République de Chine (sous le règne du Kuomintang (KMT)) après la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à ce que les Taïwanais accèdent à la démocratie avec l’élection présidentielle au suffrage universel direct en 1996, événement majeur, Taïwan a été gouverné par différentes “administrations étrangères”.

Par conséquent, pendant la période de la domination coloniale japonaise, avec la mise en place de la japonisation, puis sous la sinisation menée par le KMT, les langues locales des personnes vivant à l’origine sur ce territoire (le taïwanais, les langues indigènes, le hakka, etc.) ont été sévèrement limitées, y compris au niveau de leur apprentissage à l’école qui a été interdit. Parmi ces langues supprimées, le taïwanais, qui comptait le plus grand nombre de locuteurs à l’époque, formait le noyau d’une culture qui s’opposait aux politiques de japonisation et de sinisation menées respectivement par les Japonais et le KMT. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous concentrer sur la production cinématographique en taïwanais.

Si nous devions schématiser la relation entre les personnes prônant l’usage d’une “langue nationale” (japonais ou chinois mandarin) et les personnes qui vivaient à Taïwan avant la présence de ces administrations étrangères, nous dirions que, pendant la période coloniale japonaise, il s’agissait des “dirigeants japonais parlant le japonais” contre des “personnes venues du Continent (Chinois Han qui vivaient à Taïwan avant la colonisation nippone) dont la langue maternelle était le taïwanais” ; alors que sous le règne du KMT, la rivalité se situait entre les “dirigeants parlant le mandarin (Chinois Han venus de Chine continentale à Taïwan à la faveur de la guerre civile) et les “Taïwanais parlant le taïwanais (Chinois Han ayant vécu à Taïwan avant le régime du KMT et ayant connu la période coloniale japonaise)”. La rivalité entre les deux groupes a été la plus prononcée au milieu des années 1950 et 1960.

Pour ceux qui ont été privés de leur langue maternelle à la suite de la domination coloniale japonaise et sous le nouveau régime du KMT après la guerre, en particulier les Taïwanais de la classe ouvrière qui n’étaient pas suffisamment alphabétisés, le cinéma était un passe-temps précieux qui leur permettait d’oublier, ne serait-ce que pour un court instant, les souffrances du quotidien. A l’époque, Taïwan ne disposait pas des fonds, de l’équipement et des ressources humaines nécessaires à la production cinématographique, et le marché était presque entièrement dominé par les films étrangers. Aux productions américaines et européennes s’ajoutaient celles de Hong Kong (films parlés en mandarin, doublés en cantonais et en xianglang, une langue proche du taïwanais). Le gouvernement du KMT a fortement encouragé la politique de “langue nationale” (mandarin) pour intégrer les personnes éduquées par les Japonais afin d’en faire des “citoyens de la République de Chine”, en leur interdisant de parler le taïwanais et d’autres langues indigènes dans les écoles. Dans le même temps, les livres et les films en japonais ont également fait l’objet de restrictions sévères afin de “dé-japoniser” le territoire et d’effacer l’influence de la période coloniale. En conséquence, les films japonais ont également été interdits pendant un certain temps, mais les importations ont repris en 1950 avec des restrictions sur le contenu, le nombre de films et la durée de diffusion.

A l’époque, l’industrie cinématographique japonaise était en plein essor avec des cinéastes d’avant-guerre comme Ozu Yasujirô (voir Zoom Japon n°31, juin 2013) et Mizoguchi Kenji en pleine possession de leurs moyens, et de nouveaux visages tels que Kurosawa Akira (voir Zoom Japon n°4, octobre 2010) qui a attiré l’attention internationale avec Rashômon (1950). Selon le spécialiste du cinéma Lü Su-shang, les films japonais ont été diffusés en beaucoup moins grand nombre que les films américains (23 pour les premiers contre 238 pour les seconds, de mars à décembre 1954), mais le nombre de spectateurs par séance était deux fois plus élevé pour les premiers et, en termes de bénéfice net par séance, ils étaient les plus lucratifs.

En 1960, le festival du film japonais, organisé en signe de “bonne volonté entre le Japon et la Chine”, a été accueilli avec enthousiasme par les Taïwnais. Un journal local s’en est ému, en soulignant que “l’accueil fou des étudiantes et des fans a été étonnant. La langue japonaise était parlée à plein régime dans la salle, et ceux qui ont commis l’“abomination” d’ajouter leur voix au chœur avaient oublié leur bon sens ethnique. C’est à se demander dans quel pays on se trouve aujourd’hui”. L’expression “la langue japonaise était parlée à plein régime” suggère que la majorité du public enthousiaste était composée de Taïwanais de souche et familiarisés avec la langue japonaise.

Pourquoi les films japonais étaient-ils si populaires parmi les Taïwanais à une époque où les souvenirs de la domination coloniale japonaise étaient encore frais ? Certains Japonais ont allègrement parlé d’un phénomène de “sympathie pour le Japon”, exprimant une “nostalgie” de la période coloniale japonaise. Cependant, comme l’ont montré de nombreuses études antérieures, les militaires et les policiers japonais ont tué plus de Taïwanais pendant la conquête coloniale de l’île que lors de l’incident du 28 février 1947 sous le régime du KMT (le soulèvement contre la corruption du gouvernement, fut réprimé par des massacres). Pendant la période de guerre, plus de 200 000 habitants taïwanais ont été mobilisés en tant que soldats et civils et ont perdu la vie, subi des blessures physiques et mentales ou ont été exécutés et punis en tant que criminels de guerre de la classe BC, tandis que certaines femmes ont été victimes de l’esclavage sexuel de l’armée japonaise. Au regard de ces faits historiques, il faut donc éviter d’interpréter la popularité des films japonais d’après-guerre comme un simple phénomène de “sympathie envers le Japon” et encore moins comme une “nostalgie” de la domination coloniale japonaise.

A cet égard, des historiens taïwanais du cinéma tels que Lü Su-shang, Liu Hsien-cheng et Huang Ren citent la popularité des films japonais à l’époque comme étant due au fait que de nombreux habitants comprenaient le japonais dans une certaine mesure, qu’ils étaient proches des films japonais en termes d’expérience de vie et que les films japonais étaient des produits de divertissement de grande qualité. En d’autres termes, il a été souligné que la raison de cette popularité pouvait être la commodité, et pas nécessairement la “nostalgie” de la domination coloniale japonaise ou les sentiments favorables au Japon.

L’anthropologue Hunag Chih-huei estime que la génération des Taïwanais éduqués à la japonaise doit être considérée comme une sorte de “subalternes” privés de voix. Ong Iok-tek (linguiste et militant pour l’indépendance de Taïwan), qui a lui-même connu la domination coloniale japonaise, affirme, pour sa part, que l’idée de “sympathie envers le Japon” était une “stratégie de résistance” consciente et proactive, par opposition sarcastique à la volonté du gouvernement du KMT de “dé-japoniser” Taïwan. Le politologue Wu Rwei-ren affirme également que “critiquer les post-colonisateurs avec les précolonisateurs” constitue “une arme propre aux colonisés dans le contexte d’une colonisation continue”, mais il met également en garde contre “le risque d’être pris dans un piège tendu par les précolonisateurs” lorsqu’on utilise cette stratégie de résistance pour critiquer les post-colonisateurs. Dès lors, il convient de rappeler ici les caractéristiques de la réception cinématographique façonnée par la période coloniale. Pendant la période coloniale, il existait divers canaux de diffusion des films, segmentés en fonction des colonisateurs et des colonisés, des langues japonaises et locales, des films commerciaux et non commerciaux, et d’autres facteurs. Même dans les activités de projection de films de l’Association culturelle de Taïwan, qui est considérée comme une activité culturelle du mouvement nationaliste antijaponais, il n’y a pas eu de phénomène d’exclusion des films japonais en raison du nationalisme taïwanais. Au contraire, ils ont utilisé les films japonais de manière réaliste et autochtone, notamment en ajoutant des commentaires en taïwanais aux films japonais et en se moquant de la domination coloniale. Cette méthode de réception inclusive s’est poursuivie après la guerre, lorsque les films parlants sont devenus courants. Dans le film autobiographique Duosang (1994) de Wu Nien-jen, le père d’un mineur de charbon, qui a connu la période coloniale, regarde le film japonais Kimi no na wa [Quel est ton nom ?, 1953] dans un cinéma des années 1950, où l’on aperçoit un benshi [personne chargée de commenter les films projetés] ajoutant une explication en taïwanais. En d’autres termes, du point de vue taïwanais, la popularité des films japonais dans l’après-guerre peut être considérée comme un désir de les consommer comme “nos films”, en les indigénisant dans le même lieu qu’à l’époque coloniale.

Des projets visant à produire “nos films” en tant que productions, plutôt que par le biais d’un processus d’indigénisation, existaient également depuis la période coloniale japonaise. Cependant, le premier film parlant en taïwanais Bâng Chun-hong (1937) a été remplacé par une version sonore japonaise lorsque le bureau du gouverneur général de Taïwan a mis en place sa politique de japonisation à la suite du déclenchement de la guerre sino-japonaise. Le projet de produire un film parlant en taïwanais a alors été abandonné.

Aussi il faudra attendre Liu caizi xixiangji (Romance of the Western Chamber) réalisé en 16 mm par Shao Luo-Hui (1919-1993) en 1955 et Wang Baochuan yu Xue Pinggui (Wang Baochuan and Xue Pinggui), dirigé en 35 mm par Ho Chi-ming (1916-1994) en 1956 pour voir les premiers films en taïwanais. Leur grand succès a déclenché un essor des films en taïwanais, rêve de longue date enfin atteint par les membres de l’industrie cinématographique taïwanaise qui avaient connu la période coloniale.

Dans le Taïwan de l’après-guerre, bien qu’il existât des organisations publiques de production cinématographique affiliées au parti, au gouvernement et à l’armée, il n’y avait pas de sociétés de production cinématographique bien équipées dans le secteur privé. En 1955, Ho Chi-ming, qui avait étudié le cinéma au Japon et participé à la politique cinématographique japonaise sous le régime colonial, a investi ses propres fonds pour construire le premier studio privé Hua Hsing et est devenu le “père du cinéma en taïwanais”. Lors d’un entretien ultérieur, il a déclaré que parmi ses nombreuses réalisations, ses “films originaux” étaient Qingshan bixue [Colline verte et sang bleu, 1957] et Xuezhan jiao ba nian [Tapani War, 1958]. Le premier film traite de la rébellion de Wushe, un soulèvement armé antijaponais des populations indigènes de Taïwan en 1930, tandis que le second traite de la rébellion Tapani, un soulèvement armé antijaponais de la population chinoise Han de Taïwan en 1915. Même s’ils dépeignent la période de la domination coloniale japonaise, ils ne peuvent être considérés comme des expressions de “nostalgie” ou “sympathie envers le Japon”. De plus, l’histoire enseignée dans les écoles sous le règne du KMT, qui promouvait la “République de Chine”, était l’histoire chinoise, et les manuels d’histoire taïwanais ne sont apparus qu’en 1997, après la démocratisation du pays. En d’autres termes, Ho Chi-ming a choisi ses thèmes dans le contexte “antijaponais”, qui était acceptable pour le régime du Kuomintang, et a dépeint l’histoire des Taïwanais qui ne pouvait pas être enseignée dans les écoles à l’époque. Il s’agissait d’un acte de dissidence contre la violence du colonialisme japonais et la violence de la terreur blanche du régime alors en place. Il s’agissait d’une “stratégie” permettant de critiquer à la fois les anciens colonisateurs et les “derniers colonisateurs”, sans tomber dans le “piège tendu par les anciens colonisateurs”. Mais le plus important pour Ho Chi-ming était peut-être que ces productions soient accueillies comme faisant partie de “nos films ” par les habitants de Taïwan qui avaient souffert de l’oppression de deux régimes étrangers différents. Malheureusement, les deux films ne sont plus visibles aujourd’hui. Toutefois, les images restantes de Xuezhan jiao ba nian sont imprégnées de l’odeur d’un drame d’action plein de vigueur.

Lin Tuan-chiu (1920-1998) a été inspiré par les activités de Ho Chi-ming et a investi son propre argent pour créer le Yufeng Film Studio, le Hushan Studio et même une école de formation d’acteurs afin de promouvoir le développement de films en taïwanais. Il est né sous la période de domination coloniale japonaise et, pendant ses études au Japon, il a fréquenté le petit théâtre Moulin Rouge Shinjukuza, où il a travaillé en tant que scénariste et metteur en scène. Il a également été assistant réalisateur pour le maître du film de divertissement Makino Masahiro à la Tôhô. Dans plusieurs entretiens, il a déclaré que sa “meilleure langue est le japonais”, que “mes films sont eux-mêmes des films japonais” et qu’il a “appris du Japon comment faire des scénarios pour tourner (lesquels n’étaient pas disponibles à Taïwan à l’époque)”. Cependant, sa motivation pour réaliser des films en taïwanais lui est venue lorsqu’il a entendu le réalisateur japonais Iwasawa Tsunenori, invité à Taïwan pour tourner le film en taïwanais Hongchen san nülang (Three Women in Red Dust, 1957), dire que “l’industrie cinématographique taïwanaise a 30 ans de retard sur celle du Japon” et que “les Taïwanais ne sont pas intéressés par la réalisation de films à Taïwan”. Il a été inspiré par l’idée que “les Taïwanais devraient pouvoir faire des films taïwanais à Taïwan dans leur propre langue”.

Lin Tuan-chiu a écrit des scénarios principalement en japonais, et nombre de ses films sont des adaptations de romans et de films japonais. Cependant, son film Cuo lian, rebaptisé à sa sortie Zhangfu de mimi (The Husband’s Secret, 1960), est considérablement plus moderne en termes de style de narration, incorporant des omissions et des souvenirs audacieux, de mise en scène des relations homme-femme et de techniques de tournage que Namida no sekinin [La responsabilité des larmes], film de Hiruawa Iseo (1940) inspiré de la même source. La version de Lin Tuan-chiu intègre les coutumes et les manières propres à Taïwan, tout en s’inspirant du nouveau style de récit mélodramatique japonais de l’après-guerre et de la “mode du yoromeki” déclenchée par le roman Bitoku no yoromeki [Le décalage de la vertu] de Mishima Yukio, publié en série dans la revue littéraire Gunzô d’avril à juin 1957 où il décrivait l’amour extraconjugal d’une femme mariée.

En ce qui concerne son Wuyue shisan shangxin ye (May 13th, Night of Sorrow, 1965), Yamada Kôichi estime qu’il existe une filiation qui le rattache au classique américain Les Deux orphelines (Orphans of the Storm) de D.W. Griffith (1921) par l’intermédiaire d’Ahen sensô La guerre de l’opium de Makino Masahiro. Le film de suspense Liuge xianyifan (Six Suspects) que Lin Tuan-chiu réalise en 1965 comprend une scène de conduite nocturne teintée de jazz inspirée du film japonais Shi no jûjiro [Le carrefour de la mort] d’Inoue Umetsugu (1956) et reprise ensuite par Louis Malle dans Ascenseur pour l’échafaud (1958).

La devise de Lin était de “faire des films que les grands-parents travaillant dans les rizières pourraient entendre et comprendre”. A cette fin, il a activement consommé et digéré des films japonais, utilisant parfois les films japonais comme moyen d’influencer les films occidentaux, et a développé son propre style. Cela peut être considéré comme un acte “d’effacement du Japon” (le consommer et le digérer pour se nourrir) plutôt que comme un acte “de sympathie envers le Japon”. En même temps, on pourrait dire qu’il s’agit d’un acte de “décolonisation par le bas” à travers la langue locale (le taïwanais) au niveau privé, différent de la “dé-japonisation par le haut” à travers la politique de sinisation imposée par le gouvernement.

Dans les films réalisés après l’émergence du nouveau cinéma taïwanais dans les années 1980 (voir l’article de Jo Chen sur notre site Internet), le mandarin standard a rarement été utilisé pour l’enregistrement, comme c’était le cas auparavant, et diverses langues locales utilisées dans la réalité (le huayu taïwanais, une forme localisée du mandarin, ainsi que le fookao taïwanais, le hakka taïwanais et diverses langues taïwanaises indigènes) ont été utilisées dans le processus d’enregistrement simultané. L’utilisation de ces langues dans les enregistrements simultanés est devenue courante. Aujourd’hui, à Taïwan, il n’y a plus “une seule langue nationale” imposée par le gouvernement, et la loi sur le développement des langues nationales, qui est entrée en vigueur en 2019, stipule que toutes les “langues naturelles et les signes taïwanais utilisés par chacun des groupes ethniques uniques de Taïwan” sont “protégés par la loi sur le développement des langues nationales”. Les droits de les utiliser, de les faire revivre et de les préserver sont également garantis.

Cet article, qui est revenu sur l’histoire du cinéma taïwanais entre le milieu des années 1950 et les années 1960, lorsque la production cinématographique en langue locale a fait son apparition, confirme que “l’influence des films

japonais sur les films taïwanais” n’a certainement pas été minime. Cependant, nous avons montré qu’en termes de réception et de production de films, le phénomène qui semblait relever d’un “sentiment favorable envers le Japon” était en fait un phénomène d’un “Japon en voie de disparition” pour les Taïwanais, qui le consommaient et le digéraient comme pour bâtir leur propre cinéma. En d’autres termes, les influences issues de la période coloniale japonaise ou nouvellement créées par le cinéma japonais d’après-guerre ne sont que l’un des divers éléments qui composent le cinéma taïwanais.

Ces dernières années, les capitaux et les marchés de la Chine continentale ont fortement influencé la production cinématographique taïwanaise, mais les films taïwanais ont renforcé leur attrait unique en développant des valeurs pluralistes qui ne peuvent être exprimées en Chine continentale, telles que l’autonomie des peuples indigènes taïwanais, les droits des LGBTQ+ et la liberté de critiquer leur propre gouvernement. Cela renforce son attrait unique. Cela peut également s’expliquer par l’expérience du cinéma taïwanais, qui exprime son propre “cinéma” tout en ayant fait preuve d’une grande souplesse dans la lutte contre l’oppression étrangère.

Misawa Mamie