Pour compenser le manque de main-d’œuvre dans certains secteurs, le Japon fait appel à des “stagiaires techniques”.

Sur l’île de Shôdoshima (voir Zoom Japon n°125, novembre 2022) dans la mer Intérieure du Japon, les ateliers de l’entreprise de taille de pierre Nishiyama sont perchés dans la montagne, dans une ancienne carrière, au pied d’impressionnantes falaises de granite. Le site offre une vue splendide sur le petit port de Fukuda, à quelques kilomètres de distance en contrebas, d’où partent les ferry qui relient l’île à la ville de Himeji, sur l’île principale de Honshû.

Shôdoshima est, depuis l’époque d’Edo, réputée pour sa production de granite de haute qualité. Ce granite, extrait dans la partie nord-est de l’île, est généralement appelé pierre de Shôdoshima. Elle est célèbre pour avoir été utilisée pour la construction du château d’Ôsaka mais également du château d’Edo et du pont Ishibashi de l’entrée principale du palais impérial de Tôkyô.

Nishiyama Sekizai, petite entreprise familiale qui extrayait autrefois les roches de la montagne à coups de dynamite, s’occupe aujourd’hui essentiellement de la taille et du polissage de pierres de l’île et de certaines, les plus grandes, désormais importées de Chine. Mais dans un pays où le béton est roi, le travail de la pierre est un secteur en déclin, de plus ce métier aux conditions de travail éprouvantes n’attire pas la main-d’œuvre. Depuis une dizaine d’années, la compagnie, qui a du mal à recruter des employés japonais, fait donc appel à des travailleurs étrangers grâce au système des stagiaires techniques étrangers mis en place par le gouvernement. Le principe de cet apprentissage est d’offrir aux étrangers, qui peuvent travailler au Japon pendant une période de 3 ans, une formation qui leur sera bénéfique au retour dans leur pays d’origine.

C’est un dimanche matin que Zoom Japon est allé à la rencontre de quatre jeunes stagiaires techniques Vietnamiens, Phan Dang Tam et Le Van Huy, employés de l’entreprise Nishiyama Sekizai depuis bientôt 3 ans, et Nguyen Van Thanh et Nguyen Dang Tinh, arrivés au Japon il y a quelques mois seulement. Tous ont dû suivre quatre mois d’études de japonais au Vietnam avant de pouvoir s’envoler depuis Hanoï pour Ôsaka. Puis à leur arrivée au Japon, ils ont séjourné dans un centre d’adaptation du gouvernement à Takamatsu, ville située à la pointe nord de Shikoku, afin de suivre un mois supplémentaire de cours de japonais en compagnie d’autres stagiaires, des Chinois, Indonésiens et Cambodgiens. Malgré ces efforts, leur niveau de japonais reste faible.

Ils travaillent du lundi au samedi dans l’ancienne carrière et sont logés par l’entreprise, au beau milieu des fabriques, dans des dortoirs équipés d’une cuisine. Leurs journées de travail sur de bruyantes machines de découpe et de polissage de pierres, sont rythmées par une sirène stridente qui annonce les pauses réglementaires de 15 minutes ; leurs jours de repos sont les dimanches ainsi que deux samedis par mois. Leur travail est typique de ceux que les Japonais appellent communément “les trois K” pour Kiken (dangereux), Kitsui (pénible), Kitanai (salissant). Dans leur cas, il s’agit de la poussière, du bruit des machines à découper, du danger des scies industrielles et du transport des grosses pierres. C’est en très grande majorité dans ces secteurs, délaissés par les jeunes Japonais, que sont employés les stagiaires étrangers.

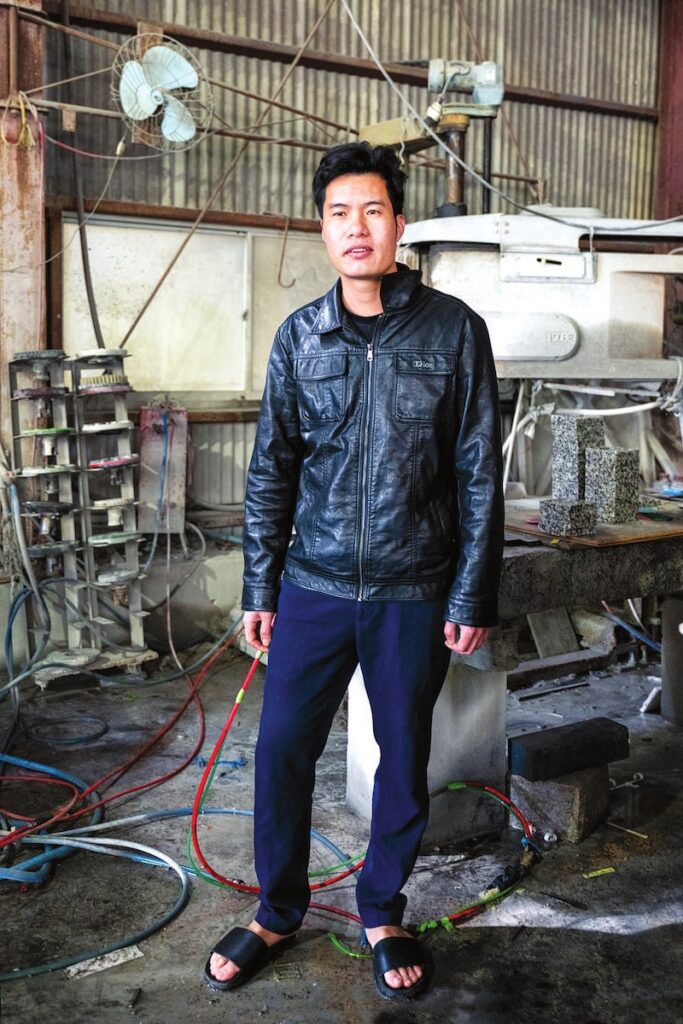

Phan Dang Tam, charpentier de métier de 39 ans et Le Van Huy, soudeur de 35 ans sont tous deux originaires de Hà Tinh, une petite ville du centre du Vietnam. Arrivés ensemble il y a bientôt trois ans, il ne leur reste donc plus que quelques mois de travail, pendant lesquels ils sont censés transmettre aux deux nouveaux venus, conformément à la hiérarchie fondée sur l’ancienneté, très ancrée au Japon, les rudiments de leur nouveau métier. Nguyen Van Thanh, 34 ans, chauffeur de poids lourds, originaire de Lạng Sơn dans les montagnes du nord du Vietnam, et le plus jeune des quatre Nguyen Dang Tinh, 22 ans, qui vient tout juste de terminer son service militaire, sont donc en période de formation jusqu’à ce que leurs aînés leur cèdent la place.

Pour tous les quatre, la raison première de leur venue au Japon est de pouvoir gagner plus d’argent qu’au Vietnam. Tam et Huy sont payés au salaire minimum de 1 020 yens (6,30 euros) de l’heure, quant à Thanh et Tinh, ils ne gagnent pour l’instant que 970 yens (6 euros) de l’heure. Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 1,25 %, les jours fériés avec une majoration de 1,35 %. Ils reçoivent par ailleurs chacun une prime de 50 000 yens (311 euros) au printemps et en été. D’autres facteurs entrent parfois en compte, ainsi Huy explique qu’il s’est retrouvé sans travail pendant la pandémie, ce qui l’a motivé à aller chercher un emploi à l’étranger, et ce sont des amis, déjà au Japon, qui lui ont dit du bien du pays.

Pour une petite entreprise comme Nishiyama Sekizai, l’embauche de travailleurs étrangers est rendue possible grâce à l’aide constante d’un organisme d’Etat, dépendant de plusieurs ministères, la coopérative pour les échanges économiques internationaux (Kokusai keizai kôryû kyôdô kumiai, https://kokusai.fourbik.jp/) qui s’occupe de l’aspect pratique de la venue des stagiaires au Japon : visas, cours de langues, conversion des permis de conduire, et qui fait l’interface constante entre les entreprises et les jeunes internes.

Nishiyama Chisato, fille du patron, explique qu’en dix ans d’emploi de stagiaires étrangers, dans un premier temps des Chinois puis uniquement des Vietnamiens, un problème ne s’est produit qu’une seule fois dans l’entreprise. Un jeune homme, a qui l’on avait fait miroiter un salaire plus important, a disparu dans la nature. Mais à part cette mésaventure, l’expérience est positive et elle confie sa tristesse de voir partir Tam et Huy avec lesquels elle a développé des relations très cordiales.

Le nombre de stagiaires techniques étrangers au Japon s’élevait à environ 412 500 en

octobre 2023. Bien que l’intention officielle du programme soit de permettre un transfert de connaissances aux travailleurs d’autres pays, il a souvent été critiqué pour ses conditions de travail difficiles et l’absence de garantie des droits des travailleurs. Malgré ces critiques, le nombre de stagiaires a presque triplé entre 2014 et 2023.

Pour ces Vietnamiens d’origine modeste débarqués de leur campagne, les premières sensations du Japon étaient fortes. La grandeur des bâtiments d’Ôsaka, la fréquence des trains, le grand nombre de voitures ou la rareté des scooters, les ont vivement impressionnés.

Une fois installés sur l’île, du fait qu’ils résident à l’intérieur de l’entreprise et dans un endroit relativement isolé, leurs contacts avec les Japonais est, en dehors de leurs collègues de travail, très limité. Comme ils n’ont pas de voiture, ils ne peuvent se déplacer qu’en transports publics ou à bicyclette. Ces jeunes pères de famille consacrent une bonne part de leur temps libre à appeler leurs enfants au Vietnam, ou bien à aller faire des courses alimentaires dans la ville voisine, ou dans le seul magasin vietnamien de Takamatsu. Ils organisent parfois des soirées le samedi où sont conviés d’autres travailleurs Vietnamiens employés sur l’île, il n’est pas rare que leurs collègues Japonais, et même le patron de l’entreprise, se joignent à la fête. Mais en près de trois ans de séjour, ils n’ont pas eu une seule fois l’occasion de visiter la région.

Si le principe officiel de cet apprentissage est d’offrir aux stagiaires étrangers une formation technique qui leur sera bénéfique une fois de retour dans leur pays d’origine, les détracteurs du système n’y voient qu’un moyen déguisé de faire venir au Japon une main-d’œuvre bon marché.

Dans le cas de Tam et Huy, on est en droit de douter que les choses apprises au Japon leur bénéficieront au pays, puisqu’ils ont décidé de retourner à leur ancien métier. Tam a mis pendant trois ans de l’argent de côté dans l’espoir de pouvoir s’acheter une maison au Vietnam. Huy, envoie à sa femme, qui est employée dans un hôpital et s’occupe de leurs enfants, de l’argent chaque mois. “Et elle en est très contente !” précise-t-il.

Mais Sunai Naoko, universitaire spécialiste des travailleurs Vietnamiens au Japon, interrogée sur la question, rappelle qu’en moyenne les stagiaires techniques s’endettent d’un million de yens (6 335 euros) pour pouvoir venir au Japon, ce qui limite beaucoup leur capacité à faire des économies. Tam et Huy expliquent d’ailleurs qu’ils auraient bien aimé rester deux années supplémentaires au Japon afin de pouvoir mettre un peu plus d’argent de côté.

Eric Rechsteiner