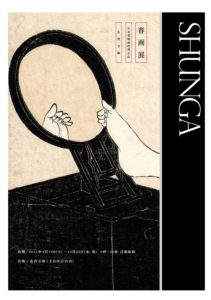

Pour la première fois depuis 60 ans, des estampes érotiques (shunga) sont montrées à Tôkyô et suscitent l’enthousiasme.

Dans le vieux bâtiment d’Eisei-Bunko, qui abrite une collection importante d’œuvres d’art oriental, une trentaine de personnes font la queue et s’impatientent sous les chants des dernières cigales. Devant eux, un guide lance : “Jamais une telle exposition n’a été organisée au Japon. Elle est si particulière qu’une vingtaine de musées ont refusé de l’accueillir. Vous n’allez pas rentrer chez vous déçus”. Dès qu’on entre dans l’immeuble du musée situé au cœur de Tôkyô, on comprend qu’il avait raison. Impossible de s’ennuyer ou de rester impassible devant ces dessins et estampes, dont l’objet est d’illustrer le frottement de deux – voire plus – parcelles de chair sans en manquer un moindre détail. La preuve en est que les visiteurs – hommes, femmes, jeunes et vieux tous confondus – ne cessent de faire des commentaires devant la vitrine. Impressionnés par le fait que leurs ancêtres “faisaient la même chose que nous”, et que la courbe des sourcils froncés de plaisir soit dessinée avec “une élégance incroyable”, ils sont comme envoûtés, le nez presque collé à la vitrine.

Cette exposition alignant une centaine d’œuvres de shunga, estampes et dessins érotiques datant principalement de l’époque d’Edo (1603-1868), a accueilli 30 000 visiteurs dans les deux semaines qui ont suivi son inauguration le 19 septembre. Un chiffre qui dépasse largement les humbles attentes des organisateurs, qui tablaient initialement sur la venue de 15 000 personnes. Du coup, les salles sont bondées, malgré le personnel sur place qui invite les visiteurs à ne pas s’arrêter trop longtemps. Mais la foule ne bouge pas beaucoup. Les conversations vont bon train, et des rires fusent parfois quand quelqu’un trouve “le truc” disproportionné et une position “juste impossible” à prendre. Les yeux sont écarquillés, émerveillés de voir comment leurs ancêtres d’il y a quelques siècles à peine pratiquaient l’art d’aimer.

On pourrait comprendre l’engouement de ces visiteurs. Outre le zèle absolu pour les détails minutieux – les auteurs ne lésinaient pas pour sublimer les organes génitaux -, l’adresse avec laquelle les auteurs dessinent les motifs des kimonos cossus, le regard tendre et séduisant tourné vers le bien-aimé, des cheveux en désordre des amants entrelacés… Tout cela témoigne de la manière dont les Japonais d’autrefois savouraient le “festin” érotique. Mais l’intérêt du shunga ne s’arrête pas là.

D’un vieil homme avide de jeunesse à une fille aux joues roses, en passant par des aristocrates prodigues ou des paysans affamés, toutes les personnes de toutes les classes sociales de l’époque figurent sur ces dessins, couplant parfois des individus du même sexe et des animaux. Aucun tabou ne s’impose dans ces estampes qui montrent, à la grande différence des dessins érotiques européens de la même époque, des femmes prenant du plaisir au même titre que les hommes. Parfois, y figurent même des scènes de masturbation féminine. Un panorama si esthétiquement abouti de la société et de la sexualité d’alors, sur lequel Michel Foucault – s’il était né au Japon – aurait rédigé un livre épais de plusieurs centaines de pages.

Pourtant, ces estampes ont fait l’objet de censure tout au long de leur histoire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la toute première fois que le Japon consacre une exposition au shunga. Et la route qui y a mené a été semée de nombreuses embûches. Uragami Mitsuru, l’un des principaux membres du comité d’organisation, a dû aller frapper à la porte d’une vingtaine de musées pour en trouver un qui finisse par accepter de l’accueillir. “Pour la petite histoire, vous devez savoir qu’on n’a pas pu trouver de partenaires pour nous soutenir”, rit jaune ce collectionneur de renommée mondiale, spécialiste du shunga, qui a dû financer l’exposition par ses propres moyens.

Alors, pourquoi toutes ces réticences ? Pour répondre à cette question, il faut retracer l’histoire moderne de l’archipel. La censure qui s’est abattue sur ces estampes et dessins, si populaires et répandus surtout à l’époque d’Edo, est le revers de l’occidentalisation du pays, route empruntée par le gouvernement Meiji de la fin du XIXe siècle. Ce dernier, qui a mis fin en 1868 au régime féodal d’Edo, a essayé de faire de ce pays d’Extrême-Orient une “nation” moderne à l’occidentale. Pour cela, il a soigneusement calqué le système juridique sur les lois françaises et allemandes, dans lesquelles figuraient des articles sur l’obscénité. En même temps, le concept de l’amour chrétien a été introduit dans ce pays où la sexualité prenait une forme tout à fait différente. Couplé avec l’idée de “modernité”, l’amour chaste de l’Ouest a pris le dessus sur l’amour festif de l’Est, déclassé désormais au rang d’obscénité. Le gouvernement a procédé à la chasse aux shunga, ces dessins qui illustraient un peu trop bien cette partie “honteuse” et “pas catholique” de la société japonaise.

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis, mais cette image hante toujours ces estampes. “Il n’était même pas envisageable de faire des recherches là-dessus jusqu’au milieu des années 1990. On aurait même risqué d’être excommunié du monde universitaire”, se rappelle Hayakawa Monta, expert du shunga et professeur émérite au Centre international de recherches pour les études japonaises. Le retard qu’ont pris les études académiques a laissé prospérer les clichés sur le shunga, selon lesquels ces dessins seraient tout simplement “vulgaires et grotesques”.

Du coup, “les chefs d’entreprise et les musées, par peur de voir l’image de leur institution salie par les clichés, n’ont pas voulu se lancer dans l’organisation de l’exposition”, fustige Uragami Mitsuru. Et lui qui ne tarit pas d’ironie sur ces personnes va jusqu’à dire que “ce sont des gens qui n’ont jamais vu de shunga en vrai. Mais comment peuvent-ils savoir que c’est vulgaire alors qu’ils n’en savent rien ?”

Pour éviter les critiques, les organisateurs ont interdit l’accès à cette exposition aux moins de 18 ans. Cela ne les empêche pas d’ironiser et de souligner qu’aujourd’hui, un adolescent de 15 ans peut lire facilement le pire des magazines pornos dans une supérette du coin. Malgré toutes ces préventions, l’exposition a pu voir le jour. La principale raison est liée au fait que le tabou sur ces dessins est en train de sauter.

La première percée a été l’exposition “ Le sexe et le plaisir dans l’art japonais” organisée au British Museum en 2013. Elle s’est achevée au début 2014 après avoir accueilli presque 90 000 visiteurs en trois mois – le double de l’objectif initial – après avoir été ovationnée par la presse anglaise. “Les traits ardents et luxuriants de ces estampes constituent une porte vers un autre savoir”, telle est la conclusion de l’article de Jonathan Jones, critique du quotidien britannique The Guardian. Ce succès fut un vrai tournant pour ceux qui se démenaient au Japon pour la reconnaissance des shunga. Car les Japonais, très soucieux de leur image dans le monde occidental, ont commencé à regarder les shunga d’un autre œil. De plus, les récentes prises de conscience sur les questions concernant le sexe, comme la reconnaissance des droits des homosexuels et l’arrestation d’une artiste qui crée des œuvres d’art plastique en forme de vagin, ont joué en faveur du shunga.

Beaucoup de journaux et magazines japonais ont consacré des pages à cette exposition, comme s’ils fêtaient le retour de ces estampes dans leur pays natal. Uragami Mitsuru, qui se rend au musée deux ou trois fois par semaine pour observer l’engouement du public, rappelle qu’il voulait “changer l’inconscience collective par cette exposition qui joue un rôle de pionnière”. L’exposition se prolonge jusqu’au 23 décembre, mais le pari semble avoir déjà réussi.

Yagishita Yuta

Infos pratiques :

Expo Shunga au Musée Eisei Bunko

Jusqu’au 23 décembre – de 9 h 30 à 20 h (dimanche 18 h). Fermé le lundi – 1 500 yens.

1-1-1 Mejirodai, Bunkyo-ku , Tôkyô – Tél. 03-5777-8600

SHUNGA: un univers si mal compris

Les 150 ans qui séparent l’époque d’Edo et le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui soulèvent des difficultés en termes de compréhension de ces estampes, dont l’histoire remonte au XIIe siècle. D’autant que la sexualité a subi un bouleversement durant cette période. Si certains Japonais d’aujourd’hui froncent les sourcils devant cet héritage de la vie sexuelle de leurs ancêtres, c’est que l’acte d’amour n’est plus le festin de la vie que cela avait été avant le XXe siècle. “Le sexe pour les Japonais d’autrefois était d’abord l’origine de vie, revêtue d’une valeur spirituelle. Il s’agissait de quelque chose qu’il fallait célébrer”, explique Hayakawa Monta, expert du shunga. Du coup, “qu’on soit jeune ou vieux, ou bien homme ou femme, tout le monde avait le droit à ce plaisir”, continue-t-il. Cette vision sur le sexe tranche avec l’art érotique européen, constitué toujours autour d’un regard masculin. Si le shunga était “censé porter chance” et montrait des femmes prenant plaisir d’aimer tout comme les hommes, il faut en chercher la raison dans cette approche très différente de celle de l’Occident.

Pourtant, au début de son histoire, le shunga, dessiné à la main, servait à illustrer des scènes érotiques d’œuvres littéraires, comme Le Dit de Genji. Il s’agissait plutôt d’objets de luxe pour les aristocrates et les hommes riches, et cette situation a perduré jusqu’à l’époque d’Edo. Vers le XVIIe siècle, les maisons d’édition ont commencé à traiter ces dessins indépendamment. Ils ont commencé à se populariser notamment grâce aux bibliothèques payantes dont le nombre s’élevait à environ 900.

Désormais gravés sur une planche de bois et imprimés en couleurs à des milliers d’exemplaires sur du papier washi, les shunga se sont répandues dans la future capitale japonaise, qui abritait déjà un million d’habitants. Selon Hayakawa Monta, un citoyen de classe moyenne pouvait facilement emprunter ces estampes, qui lui auraient coûté l’équivalent de 2 ou 3 bols de nouilles de sarrasin, soit 5 à 6 euros. Quant au nombre d’amateurs, il est difficile à déterminer avec précision, mais ils étaient au moins des dizaines de milliers, assure le spécialiste. Ces lecteurs de l’époque, seuls ou en groupe, s’amusaient à regarder ces estampes. Etait-ce de la pornographie ? Oui mais pas seulement. Croyant que ces petits bouts de papier portaient chance, ils se les offraient entre eux comme cadeau, les portaient comme talisman quand ils partaient en guerre.

Si les shunga étaient aussi populaires, c’est que tous les grands maîtres de l’Ukiyo-e – Hokusai, Utagawa, Moronobu – s’y sont impliqués, mais aussi parce que ce sont souvent des parodies d’une œuvre littéraire ou bien des caricatures satiriques. Imaginez si cet homme en train de caresser sa maîtresse, mais découvert par sa femme était un fameux homme politique ? Les positions peu réalistes des personnages et l’exagération des organes génitaux témoignent de l’imagination des dessinateurs pour faire rire les lecteurs, qui surnommaient le shunga “l’image qui fait rire”

Voilà pourquoi il y a si peu de scène de violence. Hayakawa Monta assure qu’il n’en a vu qu”’une dizaine”. Contrairement aux mœurs très sexistes de l’époque, les auteurs de shunga s’assuraient que leurs œuvres plaisent au plus grand nombre. Ce qui constitue “une grande différence avec la pornographie d’aujourd’hui” souvent mise à l’index pour son sexisme. Il arrivait même que des parents offrent ces estampes à leur fille lors de son mariage. S’agissait-il d’un manuel de sexe ? L’hypothèse est douteuse pour Hayakawa Monta. D’après lui, c’était plutôt pour souhaiter bon vent au jeune couple, car “s’ils cherchaient à copier ces positions, il est probable qu’ils auraient eu mal partout”.

Yagishita Yuta