Contrairement à d’autres aliments bien traités par la culture pop, le riz suscite un intérêt bien moindre.

La culture du riz est tellement forte au Japon que, dans un sens, elle est considérée comme allant presque de soi. Les rizières, par exemple, appartiennent tellement au paysage que de nombreuses histoires, et d’innombrables romans et films évoquent des scènes où le riz est planté, récolté, vendu, cuisiné ou mangé. En revanche, il n’est pas facile de trouver des œuvres de fiction où cet aliment occupe une place centrale.

C’est le cas de Kome [Gens de rizière, inédit en France], un film d’Imai Tadashi dont les protagonistes sont des riziculteurs qui luttent pour survivre dans un monde rude. Le film est sorti en 1957, une année importante dans l’histoire du Japon, car le pays laissait enfin derrière lui les années difficiles de l’après-guerre. L’énergie nucléaire était considérée comme le meilleur moyen d’atteindre l’autosuffisance énergétique et, un an plus tard, le gouvernement allait approuver le projet de construction du Shinkansen, le train à grande vitesse. Pourtant, l’électricité n’était disponible que la nuit dans les zones rurales. Dans les grandes villes, les voitures, l’eau courante, le gaz et le téléphone étaient peut-être chose courante, mais pour de nombreuses familles vivant dans la campagne profonde d’Ibaraki, où se déroule l’histoire, tout cela relevait encore du rêve.

L’œuvre d’Imai Tadashi dépeint la vie de personnes pauvres qui tentent de garder la tête hors de l’eau et de s’accrocher au peu qu’elles ont tout en essayant de rembourser leurs dettes. Une agricultrice, par exemple, est le soutien de sa famille car son mari est malade et trop faible pour travailler. Elle essaie de gagner de quoi tenir toute l’année en travaillant dans une petite rizière et en pêchant des anguilles avec l’aide de sa fille qui vient d’avoir 18 ans. Cependant, son propriétaire (lui-même loin d’être riche) veut récupérer sa petite rizière pour la donner à son fils, afin que le jeune garçon puisse fonder sa propre famille. Ensuite, deux jeunes hommes retournent dans leur petit village et tentent de subsister en tant que pêcheurs. Ils louent un chalutier à un propriétaire de bateau et, pour rester dans la course, ils finissent par enfreindre la loi en pêchant au-delà de la zone permise.

Le cadre naturel (Tsuchiura, le mont Tsukuba et le lac Kasumigaura, le deuxième plus grand du Japon) est magnifiquement photographié, mais les personnages n’ont guère le temps d’en profiter. Ils sont trop occupés à essayer de survivre.

Le film s’ouvre sur la fête annuelle de la plantation du riz et montre ensuite le quotidien des paysans – plantation manuelle du riz, puisage de l’eau dans les rizières à l’aide d’une roue à eau actionnée par les pieds, désherbage sous le soleil brûlant, soirées alcoolisées. Il y a des jeunes partout, mais bientôt, beaucoup d’entre eux seront obligés de quitter la campagne pour trouver des emplois manuels à Tôkyô et dans d’autres grandes villes. Quelques années plus tard, le plan national de développement global conduira à l’industrialisation de la région et le Premier ministre Tanaka Kakuei (voir Zoom Japon n°69, avril 2017) promettra des travaux publics à grande échelle. Cependant, aujourd’hui encore, seule une petite partie du secteur agricole est rentable. Il dépend encore de l’aide de l’Etat.

En même temps, on a l’impression que la vie à la campagne dans les années 1950 était dure mais que les gens ne se sentaient pas seuls. Aujourd’hui, la campagne est principalement peuplée de personnes âgées.

Avance rapide jusqu’en 2021 avec le riz au cœur de Dai kome sôdô [Angry Rice Wives, inédit en France]. Le réalisateur Motoki Katsuhide est surtout connu pour ses comédies et ses films fantastiques, mais cette fois, il se plonge dans l’histoire du Japon et s’attaque à l’émeute du riz de 1918 qui s’est produite dans une pauvre cité de pêcheurs de la préfecture de Toyama, au nord-ouest de Tôkyô. Ce type d’émeutes était assez courant dans le passé, mais cet épisode particulier est remarquable car il s’agit du premier mouvement civique initié par des Japonaises.

La protagoniste, interprétée par Inoue Mao, est une mère de trois enfants mariée à un pêcheur. En plus de s’occuper des tâches ménagères et de sa famille, elle assure le transport des balles de riz des champs à la plage où elles sont chargées sur les bateaux.

Un jour, inquiets de la flambée des prix du riz, avec ses collègues, elle tente sans succès d’empêcher l’expédition du riz. Les protestations, cependant, sont rapportées par un journal local et se répandent rapidement dans le reste du pays. Les femmes, entre-temps, ont perdu patience et décident de passer à l’action.

Les émeutes du riz de 1918 sont sans équivalent dans l’histoire moderne du pays en termes d’ampleur et de violence. En effet, la première manifestation a eu lieu dans la petite ville de pêcheurs d’Uozu, dans la préfecture de Toyama, le 23 juillet. A la mi-septembre, plus de 623 émeutes avaient eu lieu dans 38 villes, 153 communes et 177 villages, avec plus de 2 millions de participants. Au total, environ 25 000 personnes ont été arrêtées. Ces événements conduisirent le Premier ministre Terauchi Masatake à démissionner le 29 septembre.

Comme le cinéma, le manga s’est peu intéressé au riz. Si vous êtes un fidèle lecteur de Zoom Japon, vous savez pourtant que ce média aborde tout type de sujet à la mode. Par le passé, par exemple, nous avons couvert des mangas consacrés au vin (voir Zoom Japon n°95, novembre 2019) ou encore à la bière (voir Zoom Japon n°104, octobre 2020). Mais comme nous l’avons souligné, le riz n’est pas une mode ; il fait partie de la culture et de la société, il est donc probablement difficile de le rendre attrayant auprès des amateurs de mangas.

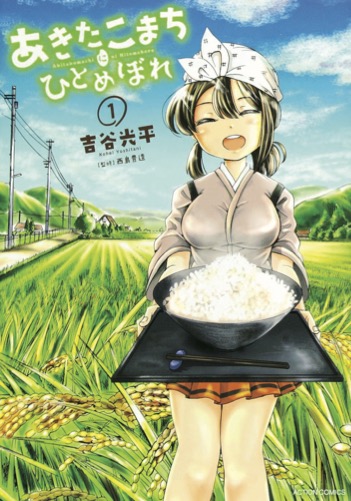

Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun manga sur le thème du riz. En 2017, par exemple, Yoshitani Kôhei a lancé la série Akitakomachi ni hitomebore (Action comics, inédit en français) sous la supervision de Nishijima Toyozô (voir pp. 8-10). Le titre est en fait un jeu de mots. On peut le traduire par “Coup de foudre pour Akita Komachi”, dans la mesure où Akita Komachi est le nom de l’héroïne, mais, dans le même temps, l’Akitakomachi et le Hitomebore sont tous deux des types de riz bien connus qui ont été développés pour la première fois, dans les années 1980, dans les préfectures d’Akita et de Miyagi, dans le nord de l’Archipel.

Jouant également sur l’image de ce que l’on appelle l’Akita Bijin (beauté d’Akita), les femmes de cette région sont réputées pour leur beauté, le riz Akita Komachi a été vendu à une époque dans des emballages portant l’illustration d’une belle fille et commercialisé comme “moemai”, autrement dit le riz sexy. En effet, dans la meilleure tradition otaku, l’héroïne est dessinée comme une campagnarde plantureuse dans une robe légère, et l’histoire comporte un élément de comédie romantique. Cependant, le véritable point fort du manga est la façon dont il présente des informations sur le riz (il en existe environ 280 variétés qui diffèrent tant par leur forme que par leur goût) et les nombreuses façons de le cuisiner et de le déguster. L’autre titre qui a retenu notre attention s’inscrit dans la longue tradition du manga avec des situations invraisemblables et des développements tant inattendus que surréalistes. Tori no komeya to shachô no boku [Le magasin de riz de l’oiseau et moi le patron, inédit en français] de Konjô Marikore est une comédie sur Ueda, un étudiant sans le sou qui rêve de devenir un jour patron d’une entreprise. Un jour, il s’effondre sur le bord de la route au bord de la famine et il est sauvé par un oiseau – un tétras géant parlant appelé Matsumoto – qui lui donne une boule de riz. Encore confus et se demandant s’il n’a pas pénétré dans un univers parallèle, il apprend que l’oiseau est l’employé d’un magasin de riz. Celui-ci explique que le directeur du magasin est tombé malade et qu’ils ont besoin de quelqu’un pour gérer le commerce en son absence. Il finit par convaincre l’étudiant, qui a des problèmes d’argent, de le remplacer pendant un mois.

Il est intéressant de noter que le terme japonais “gohan” signifie à la fois “riz” et “repas”, car le riz est traditionnellement la base et le plat principal de la cuisine japonaise. Aujourd’hui, beaucoup de gens ont remplacé le riz par du pain (voir Zoom Japon n°65, novembre 2016), mais il fut un temps où tout le monde mangeait du riz trois fois par jour. L’importance du riz est bien exprimée dans le manga en ligne intitulé Papa-atama no hibi no tsubuyaki [Les pensées quotidiennes de Papa-atama, inédit en français], l’histoire d’un homme qui apprend à cuisiner par amour. Lorsqu’il était jeune, le protagoniste ne savait même pas comment faire cuire du riz (chose très simple grâce à l’autocuiseur de riz) et attendait toujours de sa mère qu’elle lui prépare à manger, mais son attitude à l’égard de la cuisine commence à changer lorsque ses parents déménagent à l’étranger tandis qu’il décide de rester au Japon pour poursuivre ses études. Comme beaucoup d’étudiants, il survit d’abord grâce aux nouilles instantanées, mais il se rend compte qu’il ne peut pas continuer à avoir un mode de vie aussi malsain.

Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsqu’il tombe amoureux d’une fille qui ne s’intéresse pas du tout à la cuisine. Il décide donc de gagner son cœur en passant par son estomac. Ils finissent par se marier, mais à chaque tournant de leur vie commune, comme à la naissance de leurs deux enfants, ils doivent relever de nouveaux défis, comme la préparation de repas pour bébé et de boîtes à bentô. Sous son impulsion, sa femme découvre peu à peu les joies de la cuisine et apprend à préparer des plats savoureux et nutritifs pour toute la famille.

Bien qu’elle n’ait été publiée qu’en ligne, cette histoire a rencontré les faveurs des lecteurs, probablement parce qu’elle souligne l’importance des liens familiaux et le rôle joué par la nourriture dans notre vie. Comme l’écrit le protagoniste dans son blog, il mangerait probablement encore des nouilles instantanées s’il n’avait pas rencontré la femme de sa vie. “Les gens peuvent changer et changent effectivement”, affurme-t-il, “lorsqu’ils aiment quelqu’un.”

Gianni Simone