Des progrès importants ont été accomplis dans la traduction en France et au Japon. Mais le travail est loin d’être fini.

En 1974, dans un texte intitulé Les Miroirs déformants, Etiemble montrait que la connaissance indirecte du Japon, en particulier via les Jésuites, avait contribué à faire naître une vision parfois étrange de ce pays en France. Il citait entre autres Postel pour qui, dans ses Merveilles du monde publiées en 1550, “le Japon se situant aux “antipodes” de la France, princes, juges et ecclésiastiques y font tout au revers des nôtres !”. Autrement dit, rien ne vaut les échanges directs. Ceux-ci s’institueront après la signature du Traité de paix, d’amitié et de commerce signé entre les deux pays le 9 octobre 1858. A partir de là, les rapports culturels bilatéraux vont se développer, permettant progressivement de corriger les déformations inscrites dans le temps. La traduction d’œuvres littéraires a largement contribué de part et d’autre à favoriser cette meilleure connaissance réciproque. C’est en 1878 que le premier roman français, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, fut traduit en japonais par Kawashima Chûnosuke tandis que Léon de Rosny, le pionnier des études japonaises en France, publia sa traduction du Nihonshoki (Le Livre canonique de l’Antiquité japonaise) neuf ans plus tard. A partir de là, la traduction a donné lieu à des échanges soutenus entre les deux extrémités du continent eurasiatique, mais ils ont pris une forme presque systématiquement inversée.

Le roman français au Japon a connu un âge d’or, qui a débuté dans les années 1920 et repris avec force dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux années 1970. Depuis, il a enregistré plus de bas que de hauts au point qu’en 1991, le quotidien Asahi Shimbun publia un article au titre révélateur : “La littérature française toujours dans l’impasse”…

Même si le français reste la deuxième langue européenne traduite, loin derrière l’anglais cependant, plutôt que le roman, ce sont les sciences humaines et les documents qui sont traduits en priorité. En revanche, la littérature japonaise s’est peu à peu acclimatée en France avec une multiplication des traductions dans des genres qui se diversifient, touchant un lectorat de plus en plus large. Pour Philippe Forest, un travail d’intégration, d’incorporation de la littérature japonaise au même niveau que les autres littératures est en cours.

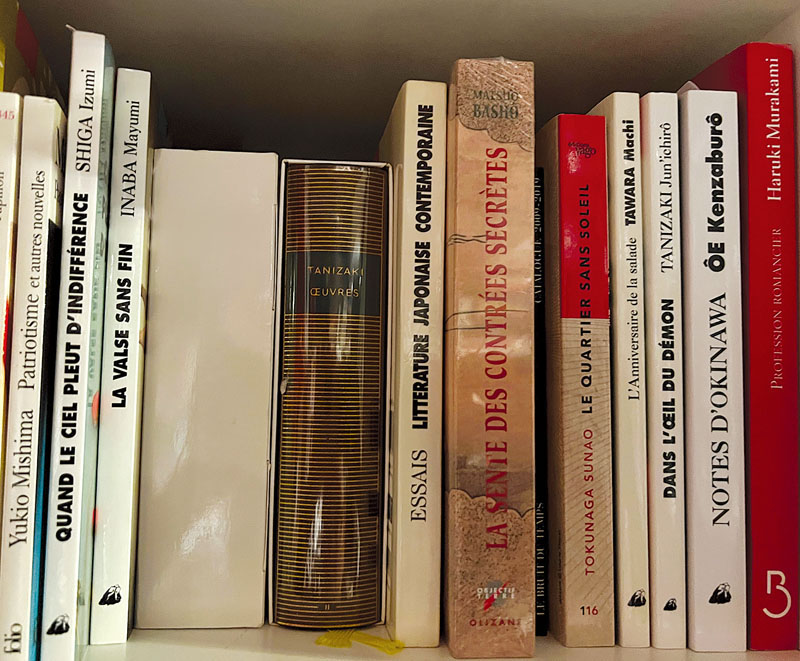

Dans l’introduction des romans japonais en France, on peut repérer un premier courant, au tout début du XXe siècle, où les traductions se multiplient sous l’effet de mouvements tels que l’orientalisme et le japonisme (voir Zoom Japon n°82, juillet 2018), ou l’influence de personnalités telles que Paul Claudel, les frères Goncourt, Pierre Loti ou Serge Elisséev. C’est aussi l’époque où des Japonais installés en France comme Matsuo Kuni (Kuninosuke)participent à une première diffusion de la littérature japonaise. En 1935, ce dernier publie une Histoire de la littérature japonaise des temps archaïques à 1935. Il note dans sa bibliographie en fin de volume que “nous donnons ici un choix de traductions en français, facilement accessibles au public ; il y en a encore malheureusement très peu”. Après la guerre, un deuxième courant, d’origine américaine, a pour principe directeur une présentation systématique d’auteurs, par exemple Kawabata chez Albin Michel, Tanizaki et Mishima chez Gallimard. L’impact de ces écrivains est si fort qu’il crée en France l’image durable d’une littérature japonaise violente, perverse, sophistiquée. Vers le milieu des années 1980, un troisième courant voit les genres se diversifier. Si certains éditeurs poursuivent plutôt la présentation systématique d’auteurs : Ôe Kenzaburô par Gallimard, Inoue Yasushi par Stock, Abe Kôbô par les deux maisons, Endô Shûsaku par Denoël, les éditions Philippe Picquier, créées en 1986, multiplient le nombre d’auteurs et de textes traduits, aussi bien littéraires que populaires, stimulant l’intérêt des lecteurs mais aussi la curiosité d’autres éditeurs. On voit alors les éditions Payot-Rivages se lancer dans la redécouverte de Natsume Sôseki, Le Serpent à Plumes dans la présentation de Miyazawa Kenji, et, un peu plus tard, Actes Sud, lancer Ogawa Yôko avec un succès tout particulier, qui n’a fait que se renforcer, avec plus d’une quinzaine de livres traduits, dont plusieurs font l’objet de projets d’adaptation au cinéma par des producteurs européens.

La forte poussée du manga (voir Zoom Japon n°77, février 2018) est ensuite venue créer, d’abord chez les jeunes puis chez un très large public, une sorte de quatrième vague qui a un effet certain sur la vision générale de la culture et de la littérature japonaise en France. La motivation première des étudiants du japonais (certains enseignants donnent le chiffre minimum de 80 %) serait leur intérêt pour les mangas et les dessins animés… Dessins animés et mangas, dont le monde entier raffole, sont le nouveau grand vecteur de la culture japonaise vers l’étranger et c’est sans doute la première fois que le Japon, sous cette poussée qui l’étonne parfois lui-même, agit plus volontairement pour exporter sa culture et prend des initiatives qu’il avait laissées jusque-là aux “admirateurs” étrangers.

Il est intéressant de voir que le développement du roman japonais en France se situe à peu près au moment où, justement, au Japon on parle de “crise du roman”. En 1989, par exemple, le critique Hasumi Shigehiko souligne dans les nouveaux romans japonais un manque de puissance créatrice pour proposer de nouvelles histoires ou de nouveaux matériaux sur lesquels faire “travailler” le roman. Pour certains intellectuels japonais, comme l’indiquait Philippe Forest dans un article d’Art Press en 2000, “la littérature serait condamnée à plus ou moins brève échéance, par le développement culturel d’une société pressée de congédier toute pensée et de promouvoir les valeurs creuses du divertissement.” Pour d’autres, moins pessimistes, telle la journaliste du quotidien Yomiuri Shimbun, Ozaki Mariko, il s’agit du passage de la littérature “moderne” à la littérature “postmoderne” dont 1987 serait l’année “charnière”, passage que commente Ôe Kenzaburô, avec sa toujours grande qualité d’auto-dérision : “mon style, qu’on peut qualifier de langage de l’écrit, est entré dans le passé, ce qui se trouve au-delà, dans le futur, c’est ce style parlé, que [Yoshimoto] Banana et [Murakami] Haru-

ki ont commencé à créer”. Le lectorat français peut apprécier Kitchen [Yoshimoto Banana, trad. Dominique Palmé et Kyôko Satô] ou La Ballade de l’impossible [Murakami Haruki, trad. Rose-Marie Makino-Fayolle] puis un peu plus tard, le recueil de poésie L’Anniversaire de la salade de Tawara Machi [trad. Yves-Marie Allioux], même s’il n’est pas conscient des mouvements que ces ouvrages représentent dans l’histoire littéraire japonaise.

Cécile Sakai utilise l’expression de “triangle d’or” pour exposer des dominations culturelles au début du XXIe siècle : littérature féminine – littérature monde – littérature populaire.

La littérature féminine, avec par exemple Ogawa Yôko, Kawakami Hiromi, entre quotidien, fantastique, fantasmatique et qui semble éloignée des combats sociaux. La littérature monde avec par exemple Tawada Yôko qui écrit parallèlement en allemand et en japonais, saluée par la critique tant en Allemagne qu’au Japon et maintenant présentée en France par les éditions Verdier. Le sens de la vie qui transparaît dans les romans japonais devient ce qu’on pourrait dire plus international, lisible sans impression de discordance, quel que soit le pays. La littérature populaire, enfin, le roman policier en tête, avec des figures féminines de premier plan, jouant entre réalisme social et psychologie, notamment Kirino Natsuo, Miyabe Miyuki.

Au Japon, lorsque Passion simple d’Annie Ernaux fut publié en 1993 et remporta un succès inconnu des romans français depuis le début des années 1980 (près de 50 000 exemplaires à ce jour), exception faite de La Salle de bain de Jean-Philippe Toussaint (150 000 exemplaires à ce jour), son heureux traducteur, Hori Shigeki y vit l’expression d’un intérêt émergeant chez les Japonais pour “une autre France”, non plus des “esthètes du nouveau roman élitiste” mais plus “humaniste” des narrateurs des sentiments.

La tentative des éditions Hakusuisha qui, à la même époque, lancèrent une collection de “littérature française contemporaine” avec Patrick Deville, Jean Echenoz, Antoine Volodine, Gérard Macé ou Patrick Besson, n’entraîna que peu de réactions du public, semblant confirmer que l’aspect avant-gardiste ou l’écriture centrée sur la forme, reléguaient les romans français dans une sphère étroite, marginale. En 2009, les mêmes éditions Hakusuisha, lancent ExLibris, une nouvelle collection de “littérature du monde”, dans laquelle n’est inclus aucun roman français.

Loin est donc le temps où le Japon traduisait Baudelaire, Valéry, Gide puis Sartre, Camus et des dizaines d’autres auteurs qui prenaient une place de référence privilégiée en tant que seule alternative sérieuse à la culture d’occupation américaine, pour des Japonais avides de stimulation intellectuelle, après l’isolement culturel organisé par l’armée au pouvoir.

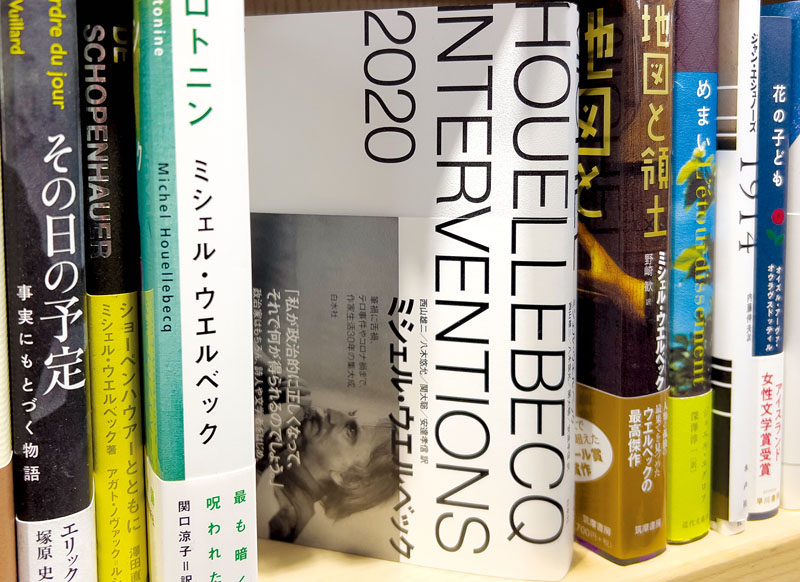

Désormais, dépasser 10 000 exemplaires pour un roman français au Japon est devenu rare, mais, depuis 2014, Pierre Lemaître bat tous les records et des auteurs tels Michel Houellebecq ou Laurent Binet connaissent un succès notable. Les lecteurs japonais semblent attacher de moins en moins d’importance à la provenance du livre et, sans francophilie particulière, recherchent des ouvrages qui les distraient, les instruisent ou les aident dans leur vie quotidienne.

Pour Nozaki Kan, professeur de littérature française et traducteur, les romans que le Japon recherche actuellement doivent s’attaquer davantage à des questions sociales ou participer à une réflexion sur l’histoire : pour lui qui appréciait particulièrement “le côté ludique” des auteurs publiés aux Editions de Minuit dans les années 1990 par exemple, il y a là un vrai changement et une profonde interrogation du statut et du rôle de

la littérature. L’attachement au “fond” prenant clairement le dessus sur la “forme”, cette “croyance absolue dans l’écriture” qui semblait sous-tendre la littérature française et en faisait l’intérêt pour des intellectuels comme ce traducteur, semble s’être émoussée.

Il y aurait actuellement près de 400 auteurs japonais et environ 1 400 titres traduits en français. Les tirages restent relativement limités, aux alentours de 3 000 exemplaires, mais les publications en poche, très courantes chez certains éditeurs comme les éditions Picquier, portent finalement la plupart des romans au-delà de 10 000 exemplaires, au bout de 4 à 5 ans. Depuis Kafka sur le rivage [trad. Corinne Atlan] publié chez Belfond, la présence systématique de Mura-

kami Haruki dans les listes des meilleures ventes françaises dès la sortie d’un de ses livres, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un roman mais d’un essai comme Autoportrait de l’auteur en coureur de fond [trad. Hélène Morita, Belfond] confirme, s’il était nécessaire, sa reconnaissance bien au-delà d’un cercle relativement limité d’amateurs de littérature japonaise. Depuis quelques années, les traductions arrivent relativement rapidement après la parution au Japon, dans un délai de trois ans environ. Le triste constat, fait, il y a près de 90 ans, par l’auteur et traducteur Matsuo Kuni, ne correspond plus à la situation actuelle. La place de la littérature dans les échanges franco-japonais pourrait encore s’améliorer sans doute, mais des progrès considérables ont été enregistrés, susceptibles de favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Pour Nozaki Kan, il est “sain” que le

Japon passe “de l’idôlatrie au dialogue” : le moins grand attrait des Japonais pour les publications françaises mais l’intérêt grandissant en France pour les écrits japonais peut ouvrir sur “un échange vraiment réciproque”.

Il reste cependant un secteur dans lequel des efforts doivent être encore faits : la traduction des sciences humaines, en particulier en France. Au Japon, les sciences sociales françaises ainsi que la philosophie ont bénéficié d’un fort intérêt dans le milieu universitaire. Les Japonais se montrent accueillants pour les documents, essais et travaux de sciences humaines et sociales. On évalue à deux tiers des 180 à 200 cessions de droits de traduction annuelles la part de ces catégories. La tendance à se concentrer sur une lecture “efficace”, informative, au détriment d’une lecture de “détente”, par exemple, favorise le développement des ouvrages de vulgarisation, des essais sur des questions d’actualité et du domaine du développement personnel. Inversement, la non-fiction japonaise reste une grande absente des librairies françaises. Il existe bien sûr quelques traductions notables comme les travaux de Maruyama Masao sur la pensée politique au Japon ou le fascisme japonais (voir pp. 9-10), mais celles-ci sont malheureusement encore trop rares. Sans doute faut-il chercher l’explication dans le retard pris en France en matière d’études japonaises par rapport au monde anglo-saxon. Il faudrait sans doute attiser une curiosité plus large et profonde, tant chez les lecteurs que les éditeurs, et envisager un soutien à la fois financier et technique susceptible de favoriser ce genre de traductions.

Mais l’émergence au cours des trois dernières décennies d’une génération de chercheurs plus ancrés dans le Japon contemporain a débloqué le compteur. On peut notamment citer Michael

Lucken, dont la traduction de l’œuvre de Nakai

Masakazu sur l’esthétique (Les Presses du réel, 2021), contribue à corriger les fameux miroirs déformants évoqués par Etiemble il y a près de 50 ans.

Corinne Quentin & Odaira Namihei

La traduction : un marché en devenir

Pendant longtemps, l’édition japonaise pouvait se satisfaire d’un marché intérieur actif : des lecteurs assidus, un grand nombre de relais assurés tout au long de l’année par les revues organisant de multiples prix littéraires, etc. Les traductions nombreuses, dans tous les domaines, étaient une ouverture sur le monde. Mais de ce fait, sans doute là aussi à la grande différence de l’édition française, la présentation des auteurs japonais à l’étranger restait pour les éditeurs une activité secondaire sur laquelle ils investissaient peu. Les demandes venant de l’étranger représentaient plutôt un honneur qu’une source de revenus tant pour les auteurs que les maisons d’édition japonaises. C’est au cours des deux dernières décennies que, sous la poussée du manga, la gestion des droits de traduction s’est peu à peu mise en place chez les éditeurs japonais : des services de droits étrangers ont été créés à l’intérieur des maisons d’édition ou bien ces dernières ont mis en place des partenariats avec des agents extérieurs pour gérer des offres d’acquisition de droits de traduction, affluant du monde entier, l’Asie en première ligne. Les traductions d’ouvrages japonais à l’étranger ont peu à peu pris une importance économique, face à des chiffres d’affaires sur le marché intérieur en régulière diminution.

Mais quelle est la situation dans les domaines autres que la littérature ? Alors que le Japon reste accueillant envers les documents, essais et travaux de sciences humaines et sociales français (représentent deux tiers des traductions), les écrits japonais dans ces catégories sont toujours les grands absents des librairies françaises, malgré les efforts de quelques chercheurs/traducteurs et éditeurs tels que Les Belles Lettres. Un travail devrait donc être mené dans les deux pays pour permettre aux lecteurs français de découvrir ce qui anime le débat intellectuel japonais et soutenir ainsi un meilleur débat franco-japonais. Des efforts sont nécessaires aussi bien du côté japonais (éditeurs et pouvoirs publics) pour mieux informer et soutenir des projets de traduction par des aides financières, que du côté français : il faut attiser une curiosité plus large et profonde tout en apportant des aides financières à l’édition. Il est important de rester attentif aux cultures étrangères et de tenter de les comprendre pour établir un réel dialogue.

C. Q.