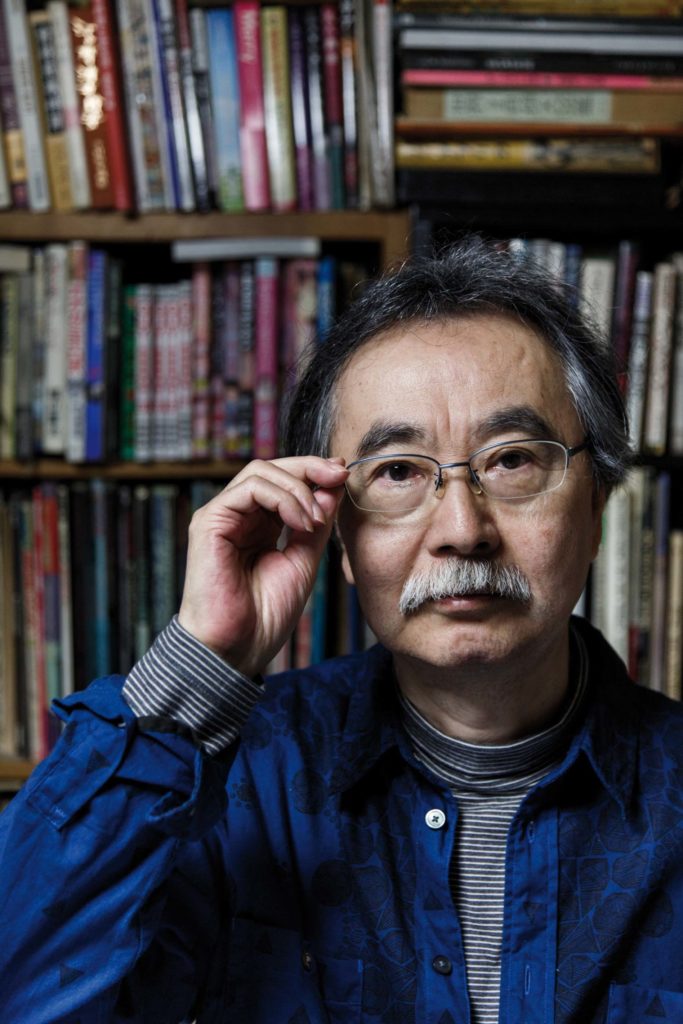

Le Festival d’Angoulême rend un bel hommage au plus européen des mangaka. Zoom Japon l’a rencontré.

Taniguchi Jirô est sans doute le dessinateur japonais qui a permis à de nombreux Français de s’intéresser au manga, cette forme d’expression que l’on pensait réservée aux adolescents boutonneux. Il est le chaînon qui a permis de rassembler les amateurs de bande dessinée et ceux qui ne juraient que par les héritiers de Tezuka Osamu. Inspiré par les œuvres venues d’Europe, il a contribué à l’ouverture encore timide du Japon à la BD. Il était donc tout naturel que le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême lui déroule le tapis rouge du 29 janvier au 1er février autour d’une impressionnante exposition qui se prolongera plusieurs semaines avant de partir pour un tour du monde. L’auteur de L’Homme qui marche (Casterman) nous avait déjà accordé un entretien il y a trois ans (voir Zoom Japon n°17, février 2012) au cours duquel il avait notamment abordé ses débuts. Taniguchi Jirô nous a, une nouvelle fois, reçus dans son atelier tokyoïte pour évoquer son œuvre et son travail de mangaka.

Quelle est votre principale motivation lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet ?

Taniguchi Jirô : L’envie bien sûr. Les idées peuvent surgir après la lecture d’un livre ou l’observation de différentes situations. S’il y en a une qui me plaît particulièrement, j’en parle alors à un de mes éditeurs pour qu’il me donne son avis.

Comment réagit-il en général ? Avec enthousiasme ?

T. J. : Par le passé, ce n’était pas trop le cas. Il fallait tenir compte de l’orientation du magazine pour lequel je travaillais. J’arrivais à faire passer 30 % de mes idées. Même maintenant quand ça passe, l’éditeur intervient encore pour apporter son regard sur tel ou tel développement. Il est aussi une force de proposition. Il lui arrive de me transmettre des scénarios ou de me proposer des sujets. Et si ça me plaît, je me lance dans la réalisation.

Comment cette relation particulière avec les éditeurs a-t-elle évolué au cours de votre carrière ?

T. J. : J’en ai côtoyé beaucoup. Ce n’est donc pas évident de répondre à cette question tant leur personnalité était différente. Néanmoins, il y a quelque chose de très positif à collaborer avec un éditeur dans la mesure où il est capable de faire émerger des choses que je ne vois pas ou qui sont enfouies au fond de moi. Cela dit, après une longue carrière comme la mienne, j’ai plus de liberté dans mon travail. Par le passé, son interventionnisme et ses demandes de changer telle ou telle chose était source de stress pour moi. Désormais, je dispose de la possibilité de travailler comme bon me semble si j’en ai décidé ainsi.

Comment cette omniprésence de l’éditeur au Japon est-elle perçue par vos amis dessinateurs étrangers qui ne connaissent pas ce genre de relation ?

T. J. : Je me souviens qu’à l’issue de mes premières rencontres avec des auteurs européens, j’avais ressenti une certaine jalousie à les voir travailler aussi librement. Ça me paraissait formidable et je rêvais de pouvoir disposer de la même latitude une fois rentré au Japon.

Toutefois à bien y réfléchir, je crois que c’est important d’avoir un interlocuteur avec qui on peut discuter du travail, qui est en mesure de vous dire ce qui ne va pas et ce qu’il faut changer. C’est ce rôle que joue l’éditeur. En Europe, ce personnage n’existe pas. Le dessinateur se tourne plutôt vers ses amis ou ses proches pour connaître leur avis. Ce n’est pas facile pour eux de faire des remarques négatives et la plupart du temps, ils sont plutôt tentés d’aller dans le sens de l’auteur. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. L’éditeur, lui, n’y va pas par quatre chemins, il vous dit directement ce qui ne convient pas à ses yeux.

Du coup, je pense que ce serait bien d’avoir au Japon une combinaison des deux systèmes. (rires) Car dans mon pays, le poids de l’éditeur est considérable. Ce n’est pas évident de dire si c’est bien ou mal. Mais il arrive que l’éditeur soit responsable de 80 % du contenu d’un manga. Ça, c’est évidemment trop. De mon côté, j’ai conquis une certaine liberté et j’en suis pleinement heureux.

Comment travaillez-vous avec les scénaristes quand vous n’êtes pas vous-même l’auteur de l’histoire ?

T. J. : La plupart du temps, la proposition de scénario arrive par l’intermédiaire d’un éditeur. Je le lis et si le sujet m’accroche, on peut alors se lancer dans l’aventure.

Etes-vous en contact permanent avec le scénariste lorsque vous entamez le travail ?

T. J. : C’est ce qui est arrivé sur le projet Au temps de Botchan dont Sekikawa Natsuo était le scénariste. Mais c’est plutôt rare. On se rencontrait souvent. Le manga avançait au fur et à mesure que le scénario progressait. On se consultait pour imaginer la suite des événements. Ça se faisait parfois sans intermédiaire.

Vous avez aussi travaillé de cette façon avec Kusumi Masayuki pour Le Gourmet solitaire ?

T. J. : Pas du tout. Il n’y a pas eu de rencontres préliminaires. On m’a fourni le scénario et certains éléments de repérage à partir desquels j’ai entrepris la réalisation du manga. Nous nous sommes vus une seule fois avec Kusumi-san pendant le processus de création. Ce n’était pas une rencontre pour discuter du contenu, mais plutôt pour faire le point. Et je me souviens que nous nous étions demandés tous les deux si cela donnerait naissance à une œuvre intéressante. Dans ces cas-là, le rôle de l’éditeur est primordial. C’est lui qui a l’œil pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas.

L’enfance occupe une place prépondérante dans votre œuvre. Est-ce que votre propre enfance y est pour quelque chose ?

T. J. : Peut-être. Mais je crois que c’est inconscient. Ce qu’il m’intéresse d’étudier, c’est la façon dont les enfants deviennent des adultes. Quelles expériences mènent-ils pour y parvenir. En passant à l’âge adulte, j’ai essayé de me souvenir d’expériences de mon enfance et je me suis rendu compte qu’il y en avait beaucoup et que certaines d’entre elles avaient pesé sur ce que je suis devenu. C’est très important. Mais lorsqu’on est enfant, ce n’est pas facile de savoir comment réagir, s’il faut faire comme ci ou comme ça. C’est pourquoi, je crois que le mieux est de laisser parler l’instinct. Reste que l’enfant a ses parents et que ces derniers ont une grande influence sur lui. Je n’ai moi-même pas d’enfant, mais je me sens responsable de mes personnages comme si j’étais leurs parents.

On fait souvent le rapprochement entre vous et le cinéaste Ozu Yasujirô.

T. J. : C’est vrai, même si ce n’est pas volontaire de ma part. Lorsque le projet de L’Homme qui marche (Casterman) est venu sur la table, on a évoqué de le construire comme un film d’Ozu. Mais je pensais alors que c’était impossible. Néanmoins j’ai commencé à travailler sur le sujet en ayant en tête ce défi de réaliser des images qui rappellent le cinéma d’Ozu. J’ai donc visionné tous ses films et cela a dû finir par laisser des traces dans ma mémoire. Quand je commence une histoire, je ne pense jamais au cinéaste. J’en conclus donc que son style a imprégné mon cerveau.

Lorsqu’il filmait, Ozu accordait beaucoup d’importance à ce qui se trouvait hors du cadre. Est-ce qu’il en est de même pour vous ? Faites-vous attention à ce qui est hors de la case ?

T. J. : Non, je ne vais pas jusque-là. (rires) Je ne m’intéresse qu’à ce qui se trouve dans chaque case et je fais très attention à sa composition. A la différence de beaucoup d’autres mangas où le souci du détail n’est en général pas une préoccupation majeure, j’attache beaucoup d’importance à faire figurer le moindre détail. Ça me vaut parfois de recevoir des critiques de lecteurs. Mais pour moi, ne pas les inclure dans mon dessin, cela reviendrait à ne pas transmettre des éléments importants comme l’atmosphère d’un lieu par exemple. C’est une différence avec le cinéma d’ailleurs. Pour faire apparaître les détails dans un manga, il faut les dessiner et même les redessiner dans chaque case, ce qui demande un gros travail.

Pouvez-vous nous parler de votre relation à la nature ?

T. J. : A dire vrai, je crois que je me suis lancé dans la carrière de mangaka pour dessiner la nature. Mais à l’époque, les histoires en relation avec des animaux ou la nature étaient, à quelques exceptions près, refusées. Elles manquaient de ressort dramatique. On m’a gentiment fait comprendre que ce n’était pas le moment. Mais il y a des éditeurs que j’ai réussi à convaincre. Ça m’a permis de raconter des histoires qui m’avaient inspiré. Parmi les auteurs spécialisés dans la nature, il y a Jack London et Togawa Yukio. Ce dernier est le meilleur auteur japonais du genre. Il s’est beaucoup intéressé à la relation entre l’homme et la nature. Au Japon, il ne reste quasiment plus de matagi, ces hommes qui passaient le plus clair de leur temps auprès de la nature pour vivre. La région d’Akita, au nord-ouest de l’archipel, en abrite quelques-uns, mais ils sont cultivateurs la moitié du temps. Ils n’entretiennent plus le même rapport avec elle. C’est cette évolution que j’aimerais bien aujourd’hui pouvoir raconter. Les montagnes disparaissent, les animaux aussi. Les matagi n’ont plus de raison d’être.

Pourtant, à la télévision japonaise, on rapporte que les animaux sauvages comme les ours n’hésitent plus à sortir de leur territoire…

T. J. : C’est vrai. Il y a plein d’histoires comme ça, à Hokkaidô notamment. Je voudrais bien imaginer une histoire qui mettrait en scène le point de vue animal par rapport à celui de l’homme qui a empiété sur son territoire. Ce sera sans doute impossible, mais j’aimerais faire quelque chose autour du loup au Japon…

Dans Elle s’appelait Tomoji (rue de Sèvres), vous consacrez plusieurs pages au grand séisme de 1923 qui a détruit Tôkyô et sa région. Etait-ce pour vous un moyen détourné d’aborder le tremblement de terre de 2011 ?

T. J. : D’une certaine façon, oui. Mais en même temps, cet événement ne pouvait pas être absent de cette histoire qui se passe à l’époque du séisme. Par ailleurs, je me suis dit que je ne pouvais pas l’ignorer par rapport à l’histoire de cette famille. Voilà pourquoi j’y ai consacré quelques pages.

L’histoire est un sujet qui vous intéresse aussi. Vous avez abordé différentes époques. Il ne vous restait plus que l’ère Taishô (1912-1926). Vous le faites dans Elle s’appelait Tomoji. Est-ce le fruit du hasard ?

T. J. : Complètement. Il se trouve que le personnage principal de l’histoire est né à cette époque. Mais il est vrai que je désirais depuis longtemps produire une œuvre se déroulant pendant cette période courte, mais exceptionnelle au cours de laquelle beaucoup de choses se sont passées. C’est une période charnière extrêmement importante dans l’histoire du Japon.

Est-elle un lointain écho de la situation actuelle dans l’archipel ?

T. J. : Peut-être. On a pu imaginer qu’il ne s’agissait en définitive que d’un changement de nom après la disparition de l’empereur Meiji. En réalité, c’est une période au cours de laquelle la mode change, la politique aussi, la nature se rappelle au souvenir des Japonais et le pays commence à se lancer sur le chemin de la guerre. Je pense que c’est un moment historique marquant pour le pays comme avait pu l’être la fin de l’ère Edo (1603-1867). Mais ce qui s’est passé est très différent.

Vous sentez-vous concerné par l’actualité politique ?

T. J. : Oui, mais en même temps je n’ai jamais cherché à m’impliquer faute de connaissances. Toutefois, après les événements de mars 2011, je me suis dit qu’il fallait que je m’y intéresse plus, car nous avions eu un comportement parfois irresponsable. Au fond, la politique en tant que telle ne m’intéresse pas, mais je me demande comment il faut s’y prendre pour se faire entendre. C’est un thème qui suscite mon intérêt.

Est-ce que le mangaka peut jouer un rôle politique ?

T. J. : J’en suis éloigné, mais il existe des dessinateurs qui traitent de sujets politiques comme Kobayashi Yoshinori [il est l’auteur controversé de récits historiques et politiques à vocation nationaliste, NDLR]. Il y a aussi le manga Shima Kôsaku dans lequel les sujets économiques sont dominants. Récemment, Ichi efu (1F) qui fait référence à la centrale nucléaire accidentée de Fukushima a suscité de l’intérêt. En ce qui me concerne, je préfère aborder les sujets au travers d’un traitement historique qui me convient davantage.

Vous faites souvent l’éloge de la lenteur dans vos histoires. N’est-ce pas un “message politique” entre guillemets que vous adressez à vos contemporains ?

T. J. : On peut l’interpréter comme ça.

Propos recueillis par Odaira Namihei