Wada Keiko s’est intéressée à la revue France-Japon qui fut la plus importante publication en français sur le Japon.

Si le Japon a d’abord été principalement le destinataire de la culture et de la technologie françaises, son influence culturelle s’est fait sentir à la fin du XIXe siècle à travers ce que l’on a appelé le Japonisme (voir Zoom Japon n°82, juillet 2018) et s’est poursuivie au début du XXe siècle à travers plusieurs publications éditées en France. La première d’entre elles, Japon et Extrême-Orient (voir pp. 4-5), est parue en 1923. Mais le titre le plus représentatif de cette période est France-Japon, publié entre 1934 et 1940. Nous nous sommes entretenus à son sujet avec Wada Keiko qui a dirigé un ouvrage sur cette revue. Spécialiste de littérature comparée, elle enseigne à la Seisen Women’s University, à Tôkyô, a coécrit plusieurs ouvrages sur la vie et les activités des Japonais dans les pays étrangers.

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser à France-Japon ?

Wada Keiko : Mes recherches sur les communautés japonaises à l’étranger m’ont amenée à publier une série de livres intitulée Gengo toshi [cité linguistique]. Le premier, en 1999, était consacré à Shanghai et a été suivi par des ouvrages sur Paris, Berlin, Londres, etc. Ce projet était un travail de groupe et j’ai porté une attention particulière aux magazines car je trouve qu’en regardant les périodiques réalisés par les Japonais à l’étranger, on peut comprendre comment ils vivent et ce qu’ils pensent. Lorsque je suis allée à Paris, j’ai fait des recherches préalables sur les types de magazines disponibles et je suis tombée sur France-Japon.

Comment et pourquoi ce périodique a-t-il été créé ?

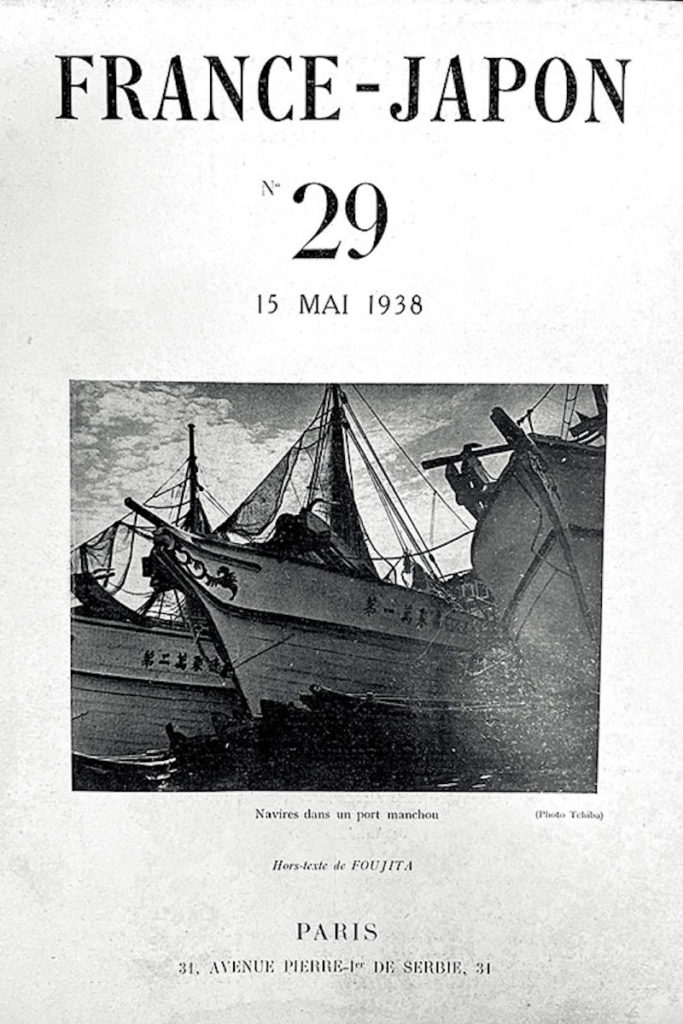

W. K. : Le premier numéro de France-Japon date d’octobre 1934. Cette date est la clé pour comprendre pourquoi il est apparu à cette époque. En septembre 1931, il y a eu l’invasion de la Mandchourie et l’établissement de l’Etat fantoche du Mandchoukouo en 1932 (voir Zoom Japon n°120, mai 2022). Cependant, la Société des Nations (SDN) n’a pas reconnu le Mandchoukouo et a déclaré que les actions du Japon étaient scandaleuses et inacceptables. Le Japon s’est donc retiré de la SDN en 1933 pour protester contre cette résolution. Cela a conduit le Japon à l’isolement diplomatique. Pour remédier à cette situation et continuer sa promotion dans le monde, il a été décidé de créer un magazine et, environ un an plus tard, en octobre 1934, France-Japon a fait ses débuts.

Parmi les personnes ayant participé à la création de France-Japon, on trouve un homme d’affaires nommé Sakamoto Naomichi. Qui était-il et quel rôle a-t-il joué ?

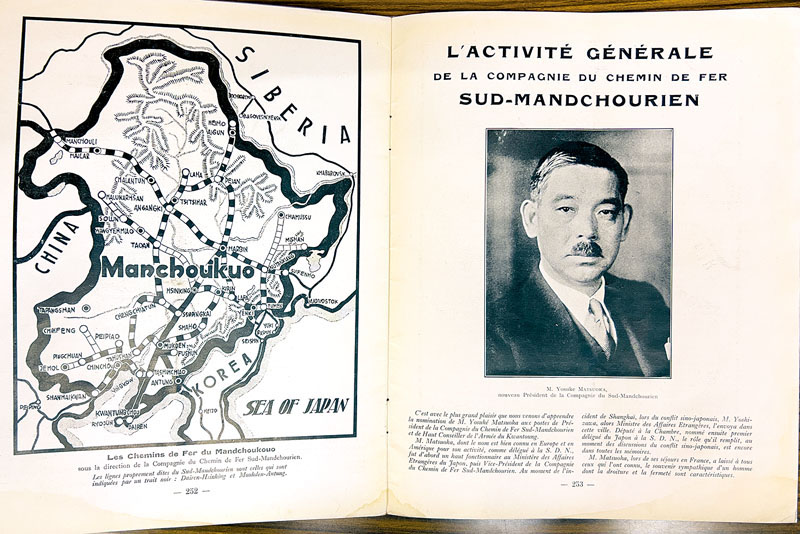

W. K. : Il était conseiller pour la compagnie de chemin de fer de la Mandchourie du Sud (Mantetsu). Il a d’abord travaillé à Dalian et à Harbin, en Mandchourie. Puis, à partir de 1929, il a été nommé à Paris. Il devait quitter la France au bout de deux ans, mais les événements qui ont suivi l’incident de Mandchourie l’ont convaincu de rester. Inquiet de voir l’opinion publique internationale se retourner contre le Japon et de voir le pays s’isoler, il a réfléchi aux moyens d’éviter cela. En 1933, il a rejoint l’entourage de la délégation japonaise à la SDN dirigée par Matsuoka Yôsuke, l’ancien vice-président de la Mantetsu. Mais il est devenu très inquiet lorsque ce dernier a annoncé le retrait du Japon de la SDN.

A ce moment-là, Sakamoto est devenu le chef du bureau européen de la Mantetsu et s’est impliqué dans des projets d’échange avec la France par le biais de l’Alliance Japon-France et la publication de France-Japon. Il a également invité Matsuo Kuninosuke (voir pp. 9-11), correspondant du quotidien Yomiuri Shimbun à Paris, avec lequel il s’était lié d’amitié lors de son séjour à Genève à l’Assemblée générale de la Société des Nations, à devenir rédacteur en chef du magazine. Sakamoto a finalement passé 11 ans en France, jusqu’en 1940.

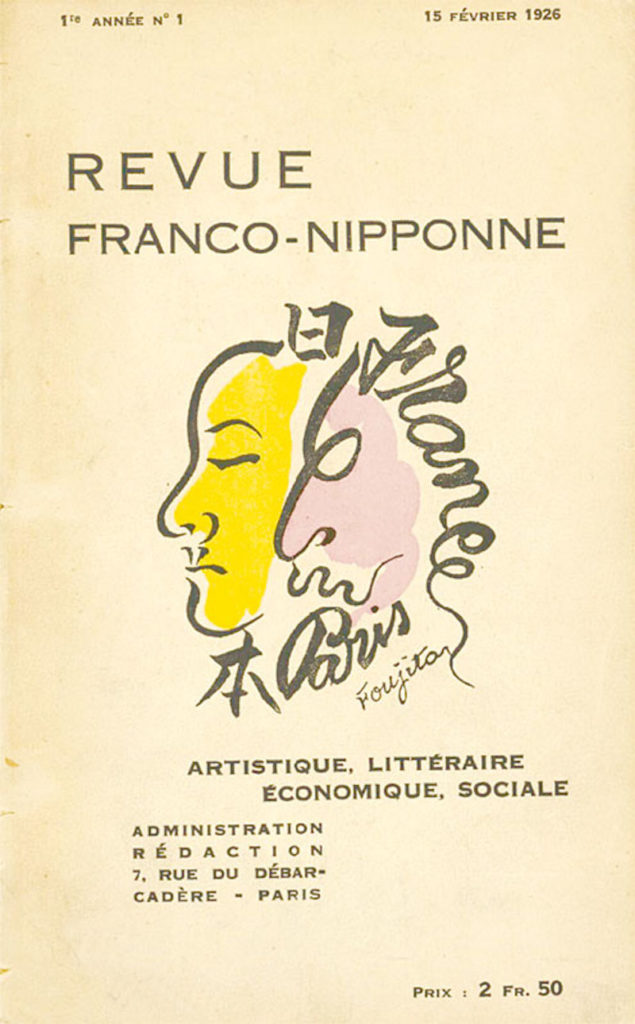

Matsuo avait déjà édité une première publication appelée la Revue franco-nipponne.

W. K. : C’est un magazine au nom intéressant, n’est-ce pas ? Elle est parue pour la première fois à Paris en février 1926, mais elle n’a duré que jusqu’en janvier 1930, et au cours de ces quatre années, seuls 12 numéros ont été publiés. Comme vous l’avez dit à juste titre, elle a été fondée par Matsuo Kuninosuke et un groupe de Français intéressés par la culture japonaise. Elle visait à faire connaître la littérature, la peinture et le théâtre japonais au public français, ainsi qu’à développer les relations intellectuelles entre ces deux pays. Au début, la couverture du magazine a été dessinée par le peintre Foujita Tsuguharu (voir Zoom Japon n°1, juin 2010), qui en devint le conseiller artistique. Elle fut assez bien accueillie.

Cependant, le manque d’argent fut un problème récurrent, à tel point qu’au moment de la sortie du troisième numéro, les caisses étaient vides. Finalement, un homme d’affaires du nom de Nakanishi Akimasa est venu à la rescousse, et la Revue franco-nipponne a continué à paraître, mais Nakanishi a commencé à considérer le magazine comme un hobby – son projet personnel, pourrait-on dire – et a essayé d’influencer les choix éditoriaux. Je pense que c’est dommage, car le magazine avait un grand potentiel pour faire connaître la culture japonaise aux Français.

Vers la fin de l’existence du magazine, on a appris que le bureau de la Mantetsu à Paris disposait de fonds et était intéressé par la création d’un magazine similaire. Matsuo a donc commencé à travailler pour France-Japon.

Vous avez mentionné que Matsuoka et Sakamoto étaient tous deux des hommes de la Mantetsu. Il est également intéressant de noter que les représentants de France-Japon et de la compagnie ferroviaire à Paris partageaient le même bureau. Quel rôle cette dernière a-t-elle joué dans la gestion du magazine ?

W. K. : Les deux sociétés partageaient en effet un bureau sur les Champs-Elysées, à Paris et il est vrai que lorsque nous parlons de France-Japon, la Mantetsu est toujours à l’arrière-plan, bien qu’elle ait essayé autant que possible de garder un profil bas. Après tout, le Mandchoukouo était encore un sujet brûlant et les Japonais ne voulaient pas rappeler ces événements aux gens. D’autre part, ils voulaient attirer les investissements étrangers. C’est la raison pour laquelle France-Japon a été créé. Il suffit de jeter un coup d’œil au magazine pour trouver de nombreuses publicités criant “Bienvenue en Mandchourie” et “La Mandchourie est un endroit merveilleux, veuillez vous adresser à l’Office du tourisme du Japon”. Malgré le rejet du Mandchoukouo par la Société des Nations, il existait un véritable intérêt pour cette entité, et la Mantetsu a utilisé le magazine pour y répondre.

En effet, France-Japon contient de nombreux articles sur la Mandchourie et le Mandchoukouo. Peut-on dire que le magazine était à l’origine un outil de propagande de la Mantetsu ?

W. K. : Je pense que oui. C’était un magazine de propagande, quel que soit l’angle sous lequel on le considère. Du moins, c’est ainsi qu’il a commencé. Cependant, au bout d’un certain temps, les rédacteurs du magazine ont constaté que les messages pro-japonais prenaient trop de place. Trop d’articles déclaraient ouvertement que le Japon était un pays merveilleux, ce qui mettait les rédacteurs en chef mal à l’aise. De plus, un nombre croissant de lecteurs se plaignaient du manque d’intérêt de ces articles. Ils voulaient plus de littérature japonaise, de haïku, d’art, etc. Lorsque les rédacteurs en ont pris conscience, ils ont progressivement modifié le contenu du magazine.

Ce changement de contenu éditorial a-t-il causé des problèmes entre le magazine et la Mantetsu ?

W. K. : Leurs relations n’ont jamais été mauvaises et la Mantetsu n’a pas interféré avec la politique éditoriale du magazine. Il est évident que l’entreprise a dû remarquer le changement de direction. Ils voulaient de la propagande et ont trouvé des haïku dans les pages du magazine. Je ne pense pas qu’ils en aient été particulièrement heureux, mais dans mes recherches, je n’ai trouvé aucune mention d’une quelconque tension ou usure dans leur relation.

Foujita Tsuguharu, qui a réalisé les couvertures de la Revue franco-nipponne, était sans doute le Japonais le plus célèbre en France à l’époque. Il y a aussi Saeki Yuzô, un autre peintre brillant qui a passé la majeure partie de sa courte carrière à Montparnasse et qui est mort en France alors qu’il n’avait que 30 ans. A quoi ressemblait la communauté japonaise en France à cette époque ?

W. K. : De nombreux Japonais vivaient en France à cette époque. Le musée d’art Guimet organisait souvent des goûters où ils pouvaient rencontrer les japonophiles locaux et d’autres personnes désireuses d’en savoir plus sur le Japon. C’est au musée Guimet, par exemple, que Matsuo a fait connaissance avec Emile Steinilber-Oberlin, écrivain, philosophe et traducteur, avec lequel il publiera plusieurs ouvrages dont, Les Haïkaï de Kikakou, en 1927. Le haïku étant très populaire, cela donnait lieu à de fréquents rassemblements.

Le lectorat de France-Japon était-il nombreux ?

W. K. : Nous ne savons pas exactement combien d’exemplaires ont été distribués. Ce que l’on sait, c’est que la publication n’était pas très belle. Le premier numéro, par exemple, ne comportait que quatre pages. Je ne pense donc pas que beaucoup d’exemplaires aient été imprimés, certainement pas des centaines de milliers ou même des dizaines de milliers. Si l’on considère son contenu, il s’adressait probablement principalement aux nippophiles français, son public cible était donc plutôt limité, et même si nous ne connaissons pas le tirage exact, nous pouvons dire sans risque qu’il s’agissait d’un petit magazine de niche, en particulier au début.

Pensez-vous que la France était le bon endroit pour lancer un tel magazine ?

W. K. : Comme vous le savez, le japonisme existait depuis longtemps. Dans les années 1930, de nombreux Français connaissaient non seulement les haïkus, mais en écrivaient également en français. Les estampes (ukiyo-e) étaient également très appréciées et de plus en plus d’œuvres d’art japonaises étaient exposées à Paris. Il y avait donc pas mal de japonophiles. En ce sens, on peut dire que le magazine a été fondé au bon moment et au bon endroit. La situation internationale de l’époque était telle que des guerres éclataient en divers endroits et que le gouvernement français essayait de coopérer avec l’Union soviétique, l’Allemagne et le Japon. C’était une période où tout le monde attendait de voir ce qui se passerait, et je pense que la création d’un magazine pour promouvoir la culture japonaise était un excellent moyen d’attirer l’intérêt de ces personnes pour le Japon.

Les rédacteurs voulaient que leurs lecteurs sachent que le Japon n’était pas une nation cruelle et belliqueuse, comme on le dépeignait, mais une nation qui valorisait la paix. C’est pourquoi ils ont décidé de publier France-Japon, avec le soutien d’hommes politiques français qui pensaient qu’il serait bon d’établir des liens plus étroits avec le pays du Soleil-levant. Ils sont même allés jusqu’à créer des cercles comme le Groupe franco-japonais qui comptait environ 80 membres et qui était présidé par Charles Pechin, un homme politique qui pensait que la France devait s’allier au Japon. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, Paris était un très bon endroit pour atteindre les japonophiles français.

Après le changement de la ligne éditoriale, davantage de traductions d’œuvres littéraires ont commencé à apparaître. Selon vous, quel effet l’introduction de la littérature japonaise a-t-elle eu sur les Français ?

W. K. : C’est difficile à évaluer. En effet, comme je l’ai dit, beaucoup de gens connaissaient déjà la littérature japonaise, en particulier le haïku, puisqu’on en présentait dans La Nouvelle Revue Française dans les années 1920. D’autre part, il est vrai que grâce à Matsuo, ou peut-être à un autre homme appelé Alfred Spooler, France-

Japon a été responsable de l’introduction pour la première fois de nombreuses œuvres littéraires japonaises. Mais il est difficile de juger de ces choses. Par exemple, on dit qu’André Gide s’intéressait à la littérature japonaise et qu’il lisait même France-Japon. Mais cela ne signifie pas que l’œuvre de Gide ait été influencée pour autant.

En définitive, je dirais que l’impact de la revue sur le monde littéraire français n’a pas été très grand. Ce que l’on peut dire, c’est que les Français ont acquis une meilleure connaissance du haïku et qu’ils en sont venus à aimer la littérature japonaise, ou du moins certaines des œuvres auxquelles ils ont été exposés.

L’évolution du magazine a également été marquée par la publication de nombreux articles sur le bouddhisme.

W. K. : En matière de culture japonaise, il y a bien sûr les haïku et les estampes, mais je ne pense pas que l’on puisse parler de culture japonaise sans évoquer le bouddhisme. À cet égard, c’est une très bonne chose qu’ils y aient prêté attention. Oberlin, par exemple, était très intéressé par le bouddhisme, et sa collaboration avec Matsuo s’est étendue à la publication d’un livre sur le sujet en 1930. Non seulement Oberlin connaissait très bien le bouddhisme, mais il est même devenu bouddhiste. Par conséquent, Matsuo, qui entretenait manifestement de très bonnes relations avec lui, publiait souvent ses essais sur le bouddhisme dans France-Japon.

En outre, dans les années 1930, le Japon a lancé de nombreuses associations internationales, dont l’Association bouddhiste internationale, créée en 1933. Son fondateur a contribué au périodique avec quelques essais. En ce sens, les années 1930 ont été l’occasion pour le Japon de faire connaître le bouddhisme japonais au reste du monde.

Au-delà du bouddhisme, quelle marque France-Japon a-t-elle laissée sur les médias et la culture française ?

W. K. : Sans aucun doute, le magazine a été accueilli très favorablement et son succès a probablement dépassé le cercle des japonophiles. Un plus grand nombre de personnes ont pu approfondir leur connaissance du pays et de ses habitants. Ils ont découvert les belles villes du Japon dont les médias français n’avaient jamais parlé, les différents festivals traditionnels (voir Zoom Japon n°52, juillet 2015) et bien d’autres aspects de la vie au Japon que les Français ne connaissaient pas. Malheureusement, les rédacteurs ont échoué dans leur objectif d’apporter la paix au monde. Finalement, l’armée allemande a marché sur Paris en 1940, année où France-Japon a cessé d’exister.

Au-delà des échanges entre les deux pays, je regrette que le magazine n’ait été rédigé qu’en français. De nombreux magazines sont nés dans les années 1930, et beaucoup de titres à vocation internationale étaient multilingues. Je ne peux m’empêcher de penser que si France-

Japon avait pu ajouter au moins une langue supplémentaire, comme l’anglais ou l’allemand, il aurait eu un impact encore plus important en Occident. Cependant, de la manière dont il a été publié, il n’a pu être lu que par des personnes comprenant le français.

Les échanges culturels entre le Japon et la France se sont développés depuis la guerre, notamment à travers la culture populaire. Que pensez-vous de cette évolution et comment évaluez-vous la qualité de ces interactions ?

W. K. : Je pense qu’il est très important de se comprendre à travers la culture populaire. La chose la plus importante pour nous est de connaître et d’utiliser les mouvements et les événements locaux, et la culture populaire aujourd’hui est en grande partie dirigée par les fans. France-Japon, comme nous l’avons vu, a commencé par faire de la propagande, mais s’est progressivement transformé en un véritable magazine qui répondait au désir des lecteurs d’en savoir plus sur une culture différente. Aujourd’hui, c’est la même chose : grâce à la culture populaire, nous pouvons mieux nous comprendre les uns les autres.

Cependant, je trouve dommage que trop de gens n’aient qu’une approche superficielle de ces sujets. Par exemple, ils peuvent lire un article sur la lutte sumo – une très bonne histoire, avec beaucoup de détails et de belles photos – mais après l’avoir lu, ils l’oublient et passent à autre chose. C’est dommage, car on ne peut pas vraiment comprendre quelque chose si on ne l’aborde pas sous différents angles et si on n’approfondit pas. Les jeunes générations, en particulier, sont attirées par les œuvres visuelles. C’est bien, mais après avoir lu un manga ou regardé une vidéo, ils devraient se demander ce que cela signifie vraiment. Nous devrions explorer ce qui se cache derrière ces images, au lieu de nous contenter de dire : “C’était amusant”.

Propos recueillis par Gianni Simone