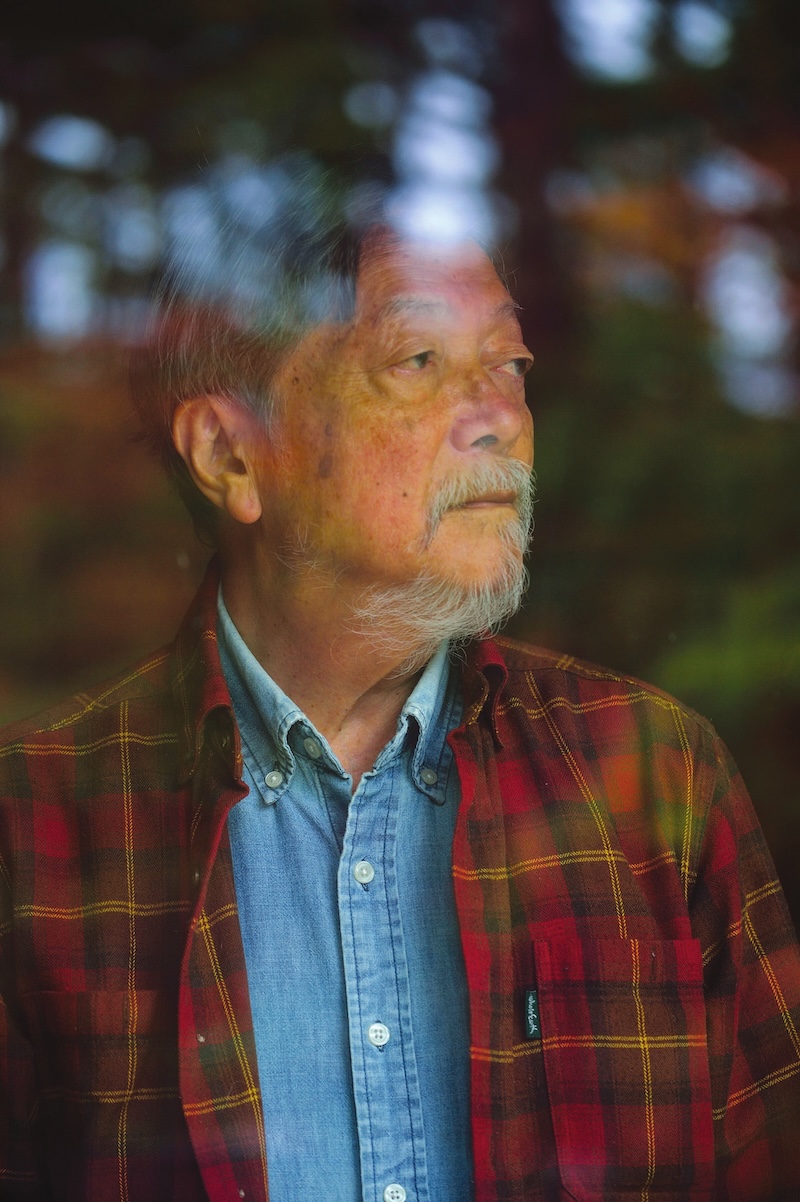

Pour ses 80 ans, le romancier, poète, essayiste et traducteur livre son regard sur huit décennies d’histoire de son pays.

Lire la partie précédente de l’entretien

On a pu penser que le choc du séisme de 2011 (voir Zoom Japon n°9, avril 2011) et de l’accident nucléaire qu’il a entraîné serait l’occasion pour le Japon de faire une pause, de réfléchir et de changer en profondeur. Juste après l’accident le gouvernement semblait prendre cette orientation. Mais rapidement il est revenu à sa position initiale. Dans votre livre Tanoshii shûmatsu [Une fin heureuse, inédit en français, première édition 1993, réédité en poche en 2012], vous aviez même prévu l’accident de Fukushima. Que pensez-vous de la situation actuelle ?

I. N. : En 1982, j’ai traduit une biographie d’Oppenheimer et quatre ans plus tard, se produisait l’accident de Tchernobyl. En 1990, je suis allé visiter la centrale nucléaire du village de Tôkai, dans la préfecture d’Ibaraki. La brochure du site insistait avec tant d’adjectifs grandiloquents sur la sécurité, la solidité hermétique de la construction, le très haut niveau d’étanchéité qu’à l’inverse de l’effet attendu, cela faisait peur. C’est pourquoi, dans Tanoshii shûmatsu, j’ai écrit que, même à supposer que “le nucléaire japonais est le meilleur du monde”, la probabilité d’accident est peut-être réduite, mais elle n’est pas réduite à zéro. Et puis, il y a eu le grand séisme du 11 mars 2011 et la destruction de la centrale Dai-ichi de Fukushima (voir Zoom Japon n°10, mai 2011). Nous étions à deux doigts de l’élargissement de la zone contaminée depuis Yokohama jusqu’à Morioka, avec des dizaines de millions de personnes perdant leur maison et la capitale paralysée. C’est un hasard qu’on soit passé à côté d’une telle catastrophe. Vu ce qui s’est passé on peut se dire qu’une dévastation complète de la région Est du Japon était possible. Mais cela est déjà oublié. Fondamentalement, le nucléaire échappe au contrôle humain. Dans les usines chimiques ou les centrales thermiques, il se produit aussi des pannes et des accidents, mais l’ampleur des dégâts en cas d’accident dans une centrale nucléaire est sans commune mesure. Dans mon livre, mon raisonnement était donc qu’aucun équilibre entre avantages et désavantages n’étant possible, il valait mieux renoncer, que dans ce pays de tremblements de terre, de raz de marée et de volcans, il valait mieux arrêter les centrales nucléaires.

Après l’accident de 2011, il aurait été bon, comme l’Allemagne, d’arrêter l’exploitation de l’énergie nucléaire et de se concentrer sur les énergies renouvelables. Mais finalement, le Japon est arrivé à se désengager même de l’énergie du vent. Les entreprises qui installaient des éoliennes ont cessé leurs activités. Pendant ce temps, en Europe et dans d’autres pays, cette énergie a été développée et elle tient maintenant une part non négligeable dans la production d’électricité. Même si aujourd’hui on envisageait de renforcer cette énergie au Japon, il faudrait compter beaucoup sur l’importation, ce qui aurait un coût élevé. Le savoir-faire aussi s’est perdu. Alors qu’il existe de nombreux endroits dans ce pays adaptés pour développer cette énergie. Avec les énergies naturelles, il faut gérer une production instable. Il faut donc une certaine souplesse dans l’organisation entre les diverses sources. Si la distribution est assurée par des entreprises différentes des sociétés de production mais bien coordonnées, elles devraient pouvoir se compléter. Mais encore aujourd’hui, les sociétés qui produisent l’électricité gèrent aussi le réseau de distribution. Elles pompent des sommes importantes aux petites entreprises qui produisent des énergies naturelles. Franchement, c’est avec le 11 mars qu’il aurait fallu renoncer au nucléaire qui échappe au contrôle humain. Mais les décideurs politiques n’ont pas pensé ainsi. Sans aucun doute parce qu’ils sont étroitement liés avec les compagnies d’électricité. Parce que dans le PLD il y a des politiciens qui confondent leurs intérêts propres et la politique du pays. À l’intérieur du MITI (Ministère du Commerce international et de l’Industrie), maintenant METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie), certains fonctionnaires, autrefois, ont exprimé leurs craintes quant à la dangerosité du nucléaire, mais ils ont tous été rejetés. La grave question de la gestion des déchets, par exemple, les politiciens veulent faire comme si elle n’existait pas.

Après Tanoshii shûmatsu où j’examinais les multiples et persistantes erreurs commises par l’humanité, je ne pouvais plus imaginer de publier des romans. Je venais d’écrire que nous courions à la catastrophe alors que je pense qu’un roman doit se terminer sur une certaine forme d’espoir. Je me suis retrouvé quelque temps dans une impasse. Pourtant, je ne ressentais pas non plus l’urgence d’en sortir. Je me disais que je finirais bien par entrevoir une sortie.

Vous soulignez que le temps de la radioactivité et le temps humain sont terriblement différents.

I. N. : La mémoire humaine a une courte demi-vie. Après l’accident de Fukushima un consensus s’est formé dans la population japonaise : comme on ne manque pas d’autres solutions, on devrait pouvoir se passer du nucléaire même si cela demande quelques efforts et que cela coûte un peu d’argent. A partir de là, c’était le travail des politiciens de soutenir ce consensus. Mais au Japon, il n’y a pas de politiciens. Seulement des politicards professionnels. Ça ne s’est donc pas passé ainsi. Je suis allé à Onkalo, en Finlande, où il est prévu de construire un site de stockage et traitement de déchets radioactifs de haute activité. A cet endroit, apparemment, le sol n’aurait pas bougé depuis des centaines de millions d’années. Ce qui n’empêche pas le problème de transmission de la dangerosité du lieu aux générations futures. Même si des textes ou des dessins y sont inscrits, les hommes du futur pourraient bien se demander de quoi il s’agit et commencer à creuser en imaginant de façon erronée qu’il s’y trouve un trésor…

Dans Tanoshii shûmatsu, j’exposais une vision pessimiste du monde. Hélas, plusieurs évènements que j’avais prévus à propos de l’Intelligence artificielle ou du nucléaire se sont effectivement produits plus tard… J’avais déjà proposé de renoncer aux sacs en plastique dans les supermarchés, heureusement cela s’est mis en place… presque vingt ans plus tard…

Dans l’après-guerre froide, une vision optimiste d’un monde où les deux formules magiques, démocratie et économie de marché, feraient bon ménage s’est assez largement répandue. Mais la démocratie ne fonctionne plus bien, quant à l’économie de marché, on a largement promu le phénomène du “ruissellement” par lequel l’enrichissement des riches profiterait à l’ensemble de la société mais il ne se produit pas.

I. N. : Je parlerais plutôt de phénomène nagashi-sômen [Distraction culinaire de l’été : les convives sont installés le long d’un petit canal de bambou et saisissent de fines nouilles de blé qui défilent devant eux dans de l’eau fraîche]. Ceux qui sont en haut du canal mangent toutes les nouilles et ceux qui sont en bas attendent, mais rien ne vient… L’idée de Marx que le capital est diabolique me semble juste. C’est un démon qui fait agir les humains au-delà de leur volonté. Je me suis demandé pourquoi et j’ai réfléchi à ce qu’est le système des intérêts. C’est de l’argent qui crée de l’argent. Or, dans la religion chrétienne, seul Dieu est censé pouvoir créer. Le système va donc à l’encontre de l’enseignement de Dieu. C’est pourquoi, au début, la religion chrétienne l’a interdit et a fait faire ce travail aux Juifs. C’est le personnage tragique de Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Ainsi, l’argent qui était censé être une chose pratique est devenu un ennemi de l’homme. Et puis se sont mis en place le capitalisme moderne et le système de société anonyme avec actionnaires. Jusqu’à un certain point ce système a bien fonctionné. Mais aujourd’hui, le principal problème est que ce capitalisme “légitime” s’est effondré et s’est transformé en capitalisme des actionnaires. Leur voix a pris trop d’importance, c’est eux qui orientent l’entreprise. Ils ne se contentent pas de se taire et d’attendre de recevoir des dividendes, ils en demandent toujours davantage.

Vous avez des liens profonds avec Okinawa où vous avez voyagé dès votre jeunesse puis habité pendant 10 ans. Les nombreuses bases militaires américaines dans cette région posent ce qu’on appelle “le problème des bases d’Okinawa” ou “le problème d’Okinawa”. Mais le problème ce n’est pas Okinawa, c’est le Japon.

I. N. : Oui, le problème des bases militaires américaines concerne tout le Japon, de la capitale Tôkyô à Hokkaidô, en passant par les deux préfectures d’Ôsaka et de Kyôto, et les 42 autres qui constituent le pays. Pour Okinawa il y a comme une “infortune géopolitique”. Actuellement, plus que la Corée du Nord, la Chine et Taïwan posent problème et c’est Okinawa qui se trouve le plus près. C’est le malheur de cet archipel de se trouver à cet endroit, d’être facilement utilisé, facilement blessé, comme dans la bataille d’Okinawa par exemple, et puis l’occupation américaine. Trouver comment compenser cette situation, c’est le rôle des politiciens. Autrefois, le Japon était prêt à cette compensation. Au sein du PLD, des responsables tels que Nonaka Hiromu et Yamanaka Sadanori s’intéressaient à Okinawa. Il n’y a plus de gens comme eux aujourd’hui. Même quand Tamaki Denny (voir Zoom Japon n°118, mars 2022), le gouverneur de la préfecture d’Okinawa se rend à Tôkyô, personne ne veut le rencontrer. Soit on lui refuse tout rendez-vous, soit on le reçoit froidement. Et les forces militaires à Okinawa continuent d’augmenter. Par exemple, l’aéroport militaire actuellement sur la base de Futenma qu’on veut déplacer en récupérant des terres sur la mer au large de Henoko est un projet totalement déraisonnable (voir Zoom Japon n°67, février 2017). Quel que soit le nombre d’années qui y sera consacré, ce projet ne sera jamais terminé. Le sol au large de Henoko est comme de la mayonnaise. On peut toujours apporter de la terre et la tasser, il restera impossible de construire des pistes pour des avions. Le gouvernement ne l’ignore pas. Mais comme les budgets ont été prévus, on fait semblant de faire avancer les travaux. Parce qu’ainsi l’argent circule parmi les sociétés de construction de la métropole. Et l’armée américaine dans tout ça ? Elle ne veut pas quitter Futenma. A Henoko, elle a même dit craindre d’être observée par les radars chinois. Donc quel que soit le retard pris par les travaux, ça ne dérange ni les Américains ni le gouvernement japonais. Le budget pour le transfert est d’environ 900 milliards de yens [5,5 milliards d’euros] ce qui ne suffit absolument pas, il faudrait au minimum autour de 2 500 milliards de yens [15 milliards d’euros]. Et encore, les calculs n’ont pas été faits aux endroits les plus profonds où les travaux sont les plus difficiles. On a beau montrer combien la situation de Futenma est déplorable, combien les écoles alentour souffrent du vacarme des avions, combien les risques d’accidents sont importants [en cours d’exercices, des avions et hélicoptères de l’armée américaine tombent parfois près des habitations] l’armée américaine n’écoute pas et personne dans le gouvernement japonais n’a le courage d’en discuter sérieusement avec les États-Unis. Le seul qui fait des efforts, c’est le gouverneur Tamaki Denny. En métropole, il y a bien sûr des gens qui compatissent. Mais ils ne vont pas au-delà. Personne ne propose de prendre en charge une partie de ce que supporte Okinawa en logeant des bases militaires. Attitude typique de “Not in my backyard : pas chez moi”. Personne ne tend la main à Okinawa. Si on regarde l’histoire, la discrimination se poursuit depuis le XIXe siècle, quand le gouvernement de Meiji a démembré le Royaume des Ryûkyû et instauré la préfecture d’Okinawa. Cette région a toujours été considérée comme un territoire de seconde zone, c’est pourquoi on a pris l’habitude d’envoyer ce qui est gênant là-bas. Juste après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, aux entrées des bases militaires américaines du monde entier, et donc d’Okinawa, des soldats armés montaient une garde sévère. Alors les voyages de fin d’études vers Okinawa des écoliers de métropole ont tous été annulés, par les parents des élèves qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants dans un endroit aussi dangereux. Mais personne en métropole n’a pensé qu’à Okinawa aussi il y avait des enfants. Cette attitude n’évolue hélas pas. Personne ne se soucie de faire peser un lourd fardeau sur Okinawa seulement. C’est une honte pour le Japon. C’est pourquoi je n’ai jamais cessé de tenter de faire changer cette attitude et continue à participer à certains sittings devant les travaux de Henoko.

En 1998, dans un article de soutien à Ôta Masahide, gouverneur de la préfecture d’Okinawa de 1990 à 1998 et candidat pour sa réélection, j’ai écrit : “Si en mars 1945 aucun soldat japonais n’avait été présent à Okinawa, la flotte américaine serait seulement passée rapidement ici et se serait dirigée vers la métropole. Plus de cent mille victimes civiles auraient échappé à une mort tragique. Celui qui tient un fusil ne peut se plaindre que l’ennemi lui tire dessus. C’est pourquoi nous disons aux Etats-Unis que nous ne voulons pas qu’ils se tiennent à côté de nous avec leurs armes. Dans les 10 ou 20 ans à venir, l’Asie oreintale va se transformer. Le Japon vieillissant va peut-être lentement décliner mais Okinawa n’a pas à l’accompagner dans ce déclin. L’archipel peut se tenir debout et retrouver la prospérité du royaume des Ryûkyû d’autrefois et peut ne pas être une chimère. Cette région a des ressources, l’occasion de les mettre à profit peut se présenter. La Chine, l’Asie du sud-est sont toutes proches. Il ne faut pas se laisser duper par des intérêts à court terme, avec le candidat Ôta, construisons un projet à long terme”. Mais Ôta n’a pas été réélu… J’avoue que j’en ai été très découragé. J’ai eu le sentiment que le temps passant l’expérience de ce qu’est la guerre ne se transmettait pas au-delà des générations. De moins en moins de politiciens avaient connu la guerre et les principes de la démocratie d’après-guerre ne fonctionnaient plus. J’ai eu le sentiment qu’écrire simplement des essais ou des articles ne suffisait plus pour attirer l’attention sur le problème des bases militaires à Okinawa et la multiplication des centrales nucléaires dans tout le pays. Et puis, le double attentat terroriste du 11 septembre 2001 s’est produit à New York, j’ai été profondément choqué que le XXIe siècle commence ainsi. J’ai senti une sorte d’urgence à écrire et, à partir du 24 septembre j’ai publié en ligne, presque chaque jour, de courts textes intitulés Shinseki he yôkoso [Bienvenue dans ce nouveau siècle, certains ont été traduits en français et diffusés sur la Toile]. Si j’avais publié dans un des médias “classiques” pour qui j’écrivais régulièrement, la publication se serait faite avec retard alors que la situation aurait déjà évolué. C’est pourquoi, pendant un temps, j’ai décidé de transmettre mes réflexions sous une forme proche de la correspondance privée sur Internet.

Ces dernières années, au Japon, on dit que le nationalisme se renforce. Est-ce qu’il existe vraiment un nationalisme dans ce pays ? Le nationalisme proclamé par Abe Shinzô (dont il vient d’apparaître par exemple que lui-même et son entourage bénéficiaient du soutien de la secte Moon) apparaît bien fallacieux. Au Japon, les idées et les mouvements qu’on appelle “nationalistes” semblent devoir être repensés.

I. N. : La notion de “nous” a tendance à disparaître. Ce problème est aussi lié aux réseaux sociaux qui créent clairement des divisions. Le nationalisme japonais, depuis l’époque d’Akao Bin, ancien président du Parti patriotique du Grand Japon [1899-1990], l’aile droite japonaise, est anti-soviétique mais pas anti-américain. Le seul homme de droite qui a soutenu que le nationalisme devait être anti-américain c’est Suzuki Kunio [1943-2023], fondateur du mouvement Issuikai.

Pourquoi les nationalistes japonais se sont-ils en définitive appuyés sur les Etats-Unis ?

I. N. : Le Japon est peu doué pour les relations internationales. Pendant la période d’Edo (1603-1868), quand le pays était fermé à l’étranger (voir Zoom Japon n°119, avril 2022), il était possible de ne rien faire. C’était une chance pour le Japon d’avoir une géographie lui permettant cette politique de fermeture. Il était autosuffisant, entouré par la mer il n’avait pratiquement pas à penser à sa protection. La société était stable et cette période culturellement riche a duré 300 ans. Mais une fois ouvert, le pays s’est aperçu qu’il était entouré de grandes puissances. Il s’est demandé ce qu’il devait faire et il s’est empressé de s’armer. Mais il est resté mauvais en diplomatie. C’est pourquoi en 1933, il s’est disputé avec la Société des Nations et l’a quittée. À l’intérieur du pays les groupes les plus belliqueux ont pris le pouvoir avec la défaite de 1945 pour résultat. Déprimé, le pays s’est dit que dorénavant il valait mieux suivre les États-Unis. Le Japon est même allé jusqu’à décorer Curtis LeMay, le militaire américain qui a commandé les grands bombardements de Tôkyô pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Zoom Japon n°129, avril 2023). La raison en est qu’il a participé à la création des forces aériennes d’autodéfense japonaises, mais moi je trouve que c’est insensé. Autre exemple, l’an passé, la Confédération japonaise des organisations des survivants aux bombes A et H a reçu le prix Nobel de la paix. 50 ans après le même prix remis à l’ancien Premier ministre Satô Eisaku pour sa déclaration des “Trois principes non-nucléaires”. [En 1967, une résolution parlementaire de non-fabrication, non-possession, non-introduction d’armes atomiques sur le territoire national]. C’était une reconnaissance de sa volonté de faire du Japon un pays dénucléarisé. Mais plus tard, on a découvert qu’un accord secret avait été conclu avec les Etats-Unis autorisant l’introduction d’armes nucléaires en cas de nécessité… Quand le comité Nobel l’a appris il aurait dû annuler cette distinction. Parce qu’elle était basée sur un mensonge.

Le Japon a toujours pensé que les Etats-Unis sont un “trouble shooter” [solutionneur de problèmes]. Mais avec l’arrivée de Trump, l’Amérique est plutôt vue commme un “trouble maker” [faiseur de problèmes]. S’il continue à s’appuyer sur les Etats-Unis, on a l’impression que ça finira mal pour le Japon. Que peut le gouvernement japonais pour éviter une issue défavorable ?

I. N. : Est-ce que le ministère des Affaires étrangères a l’intelligence suffisante pour cela ? Non, sans doute. C’est pourquoi, il panique. Le monde entier s’affole, mais surtout le Japon. Sans doute d’autant plus que, jusqu’à présent, il se sentait en sûreté. Le discours était qu’étant protégé par le parapluie nucléaire américain, le Japon ne pouvait pas participer à un mouvement anti-nucléaire, mais en réalité, on ne sait même plus jusqu’à quel point ce parapluie fonctionnerait. Même s’il veut réviser les accords nippo-américains qui donnent des privilèges aux bases américaines stationnées au Japon, le gouvernement n’est pas capable de le demander aux États-Unis. Alors que l’Italie, elle, a pu changer ces accords.

Derrière le phénomène de l’anti-intellectualisme il y a la généralisation des réseaux sociaux et la large propagation de fausses informations. Qu’est-ce que le développement d’Internet nous apporte ?

I. N. : Je vais parler du point de vue des intellectuels qui sont en quelque sorte les “conseillers du roi”. Aujourd’hui, le peuple est souverain, c’est lui qui a la place du roi. Les conseillers lui donnent leur avis. Ils cherchent dans l’histoire des exemples comparables aux situations d’aujourd’hui, exposent ce qui a été fait autrefois et quels ont été les résultats. Mais ils ne savent absolument pas si le roi en tiendra compte. Le roi ne les écoute pas nécessairement. Les intellectuels se sont eux-mêmes mis dans cette position. En tant que professionnels, ils ne s’expriment qu’après avoir sérieusement vérifié ce qui doit être dit. Ne serait-ce que pour écrire un livre, combien de recherches ne fait-on pas ? Et puis, il y a aussi les relectures et les corrections. C’est la base même de l’écriture. Ces processus sont absents des réseaux sociaux. On dit ce qu’on veut. Tout le monde peut donner un avis. Et se faire plaisir en le donnant. Ces avis qui sont lancés, il n’y a rien pour les étayer. Ils ne sont pas non plus vérifiés. Mais ces voix deviennent de plus en plus fortes. Les “conseillers” se retrouvent relégués dans un coin et ne peuvent plus que parler à voix basse. Quand ils s’expriment, on les attaque : ce n’est pas parce que vous avez un petit savoir que vous devez vous montrer arrogants. C’est aussi ce qui se passe pour le Conseil scientifique du Japon sur lequel les politiciens tentent de faire pression : vous, les savants, taisez-vous et restez dans votre coin. La seule chose que l’on peut faire c’est montrer des vérités concrètes. Et attendre la décision du roi. Au fond, la société dans son ensemble a sans doute changé et n’a peut-être plus besoin de conseiller. Le rôle des intellectuels a décliné. Je ne sais pas jusqu’où cette tendance va aller. J’imagine l’opinion publique comme un énorme bloc de glace. Il semble très solide. Pourtant, si la température s’élève, si le sol se réchauffe, une fine couche d’eau se crée sous le bloc et si on le pousse, même s’il est énorme, il peut bouger et percuter un mur. J’ai l’impression qu’actuellement la température du sol augmente. Les réseaux sociaux comportent ce genre de danger. Dans des pays comme la Chine ou la Russie, la censure drastique ne permet même pas la construction du bloc de glace… Le dangereux et effrayant débat sur ce qui est préférable, des réseaux sociaux ou du contrôle de l’expression pointe à l’horizon.

Je pense que l’écrivain, romancier ou essayiste, est plus un lanceur d’alerte qu’un militant. Il ne peut pas aborder tous les problèmes, il a ses limites selon l’endroit où il se trouve, les rencontres qu’il fait, etc. Mais quand je vois par exemple qu’une vingtaine d’années après la sortie de mon roman Terre tranquille (Shizukana daichi, trad. par Corinne Quentin, Atelier Akatombo, 2025] qui raconte la difficile relation entre les Japonais de métropole et les Aïnous, s’ouvre en 2020 un lieu comme Upopoi, premier musée national aïnou, à Shiraoi à Hokkaidô, cela me semble encourageant car il symbolise la coexistence de peuples différents.

Il est donc encore possible d’espérer ?

I. N. : Oui. C’est la définition même de l’espoir : quelle que soit la situation on peut espérer. Tout le monde se dit qu’il doit bien y avoir une amorce de solution quelque part et la cherche. L’espoir est ce qui sort en dernier de la boîte de Pandore. Etymologiquement, en grec, Pandore c’est tous les présents offerts par Dieu. Dans tous les pays, chaque jour est un nouveau jour. Dans toutes les sociétés chaque jour apporte quelque chose de nouveau. L’espoir c’est cela. Il y a peut-être un espoir que la politique japonaise change. C’est ainsi que l’histoire avance. On espère en demain. Même les gens de Gaza se disent que peut-être demain les bombardements diminueront. En fait, vivre c’est cela.

Propos recueillis par Ôno Hiroto et Corinne Quentin (à Azumino et Tôkyô)

Certaines réponses sont aussi tirées de ses entretiens avec Ozaki Mariko 1945 nen ni umarete [Né en 1945, Iwanami Shoten, 2025, inédit en français].