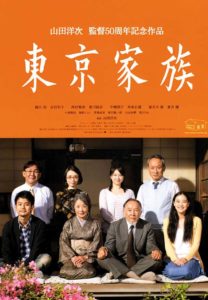

A l’occasion du 60ème anniversaire de la sortie de Voyage à Tôkyô, Yamada Yôji s’est inspiré de cette œuvre majeure.

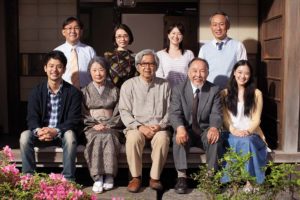

Le réalisateur Yamada Yôji et Watanabe Yutaka, qui fut assistant de Kinoshita Keisuke, sont entrés dans les studios de la Shôchiku à Ôfuna en 1954. À cette époque y étaient rassemblés un grand nombre de réalisateurs célèbres tels que Ozu Yasujirô, Shibuya Minoru, Ôba Hideo, Nakamura Noboru, Kawashima Yûzô, Kobayashi Masaki, Nomura Yoshitarô. Ozu avait réalisé Voyage à Tôkyô l’année précédente. Nous nous sommes longuement entretenus avec les deux hommes, qui ont vécu cette époque aux studios d’Ôfuna. Ils nous ont parlé du Voyage à Tôkyô et du nouveau film de Yamada, Tôkyô Kazoku[Tokyo Family, inédit en France], hommage au célèbre film d’Ozu.

Watanabe Yutaka : J’en viens tout de suite à Tôkyô Kazoku, dans lequel j’ai ressenti “un style Ôfuna” même si ces studios ont disparu. Je ne sais pas si je te l’ai déjà dit, mais Ôba Hideo disait qu’“à travers le talent remarquable de Yamada Yôji, on retrouvait cette tradition”. C’était bien vu.

Yamada Yôji : Ah bon, Ôba disait ça? C’est gentil de sa part. Mais bon pour ce film, il faut dire qu’Ozu a été un bon modèle. (rires)

W. Y. : Ce n’est pas parce qu’on a un bon modèle que tout va toujours bien. C’est difficile. Dis-moi, quand as-tu commencé à penser que le cinéma d’Ozu était si bien ?

Y. Y. : Je ne me souviens plus bien. Peut-être au milieu des années 80, quand je tournais Otoko wa tsurai yo [C’est dur d’être un homme, inédit en France]. On m’avait dit dans un festival de cinéma à l’étranger que mes films étaient influencés par Ozu Yasujirô. Mais comme il y avait alors beaucoup de gens qui pensaient que le cinéma japonais se résumait à Ozu, j’ai pensé que c’était une remarque à l’emporte-pièce. En plus, on disait que mes films ressemblaient à celui à qui je voulais ressembler le moins! (rires) Quand j’étais jeune, je trouvais que les films d’Ozu étaient vraiment ennuyeux.

W. Y. : Pareil pour moi. J’ai commencé à penser du bien de ses films quand j’ai atteint la cinquantaine.

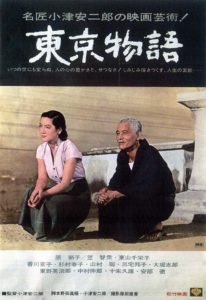

Y. Y. : Aujourd’hui Voyage à Tokyo est considéré comme le meilleur film au monde, c’est vraiment quelque chose.

W. Y. : On raconte que la première fois où Ozu a été encensé par un critique britannique, son caméraman Atsuta Yûharu a rapporté qu’il avait dir: “Ça y est, l’homme blanc comprend enfin mes films”. (rires) “L’homme blanc”, c’est vraiment une expression d’avant-guerre. Ozu était parti comme soldat sur le front chinois, et après la défaite, il a été fait prisonnier à Singapour. Il devait sûrement avoir toutes sortes de souvenirs.

Y. Y. : Il a sûrement dit ça par gêne. C’est vrai que j’avais toujours pensé que les films d’Ozu ne pouvaient être compris que par les Japonais. Alors que je vois bien pourquoi les films de Kurosawa Akira plaisent à l’étranger. En fait, quand un film est bon, il plaît.

W. Y. : Le motif que décrivait Ozu sans cesse, la grande émotion de la vie, est certainement universel.

Y. Y. : Quand on est jeune, c’est quelque chose qu’on ne voit pas. C’est pour ça que j’ai considéré ses œuvres comme de simples films petit-bourgeois. Ils n’ont souvent rien à voir avec les difficultés de la vie quotidienne. En ce temps-là, c’était encore difficile pour les Japonais de se nourrir. Moi j’étais étudiant, et le midi je mettais de la margarine sur un morceau de pain que je mangeais avec un verre d’eau, et c’était tout, c’était mon quotidien. Quand je pouvais me remplir le ventre d’un bon bol de riz avec du porc pané, qu’est-ce que j’étais content ! Alors que tout le monde avait faim, c’était des films qui parlaient de manger des beignets de légumes et de fruits de mer dans le quartier chic de Ginza.

W. Y. : C’est vrai qu’en 1953, il y avait encore des restaurants populaires qui fonctionnaient avec des tickets alimentaires.

Y. Y. : Tout à fait. Et j’en voulais aussi à Ozu pour ça. Il représentait un monde sans difficultés financières, alors que moi au contraire je pensais que c’était un devoir de les montrer au cinéma. Il n’y avait en plus aucun lien avec les syndicats, ou avec le traité de sécurité nippo-américain. Alors que Kurosawa avait fait un film sur la bombe atomique.

W. Y. : Vivre dans la peur. À cette époque de la Shôchiku, il y a eu aussi La Tragédie du Japon de Kinoshita Keisuke. Et au fait, tu l’as rencontré toi, Ozu ?

Y. Y. : On s’est juste croisés dans les studios.

W. Y. : Moi aussi. C’était quelqu’un d’imposant.

Y. Y. : Tout à fait.

W. Y. : Il était costaud.

Y. Y. : C’est ce que disait Yamanouchi Hisashi. Un jour qu’il se promenait rue Harumi, et il a vu au loin Ozu et Yamada Tomu arriver en marchant. Il a dit avoir eu l’impression qu’un mur approchait ! (rires). Il était grand, mais ce n’est pas tout. Il avait un air fier, très sûr de lui. Quand on est jeune, on pense “qu’est-ce que c’est qu’il a à frimer comme ça ?” (rires)

W. Y. : C’était un bel homme, toujours un chapeau sur la tête. Il l’a retiré un jour quand il est passé par la porte principale du studio, et j’ai pu voir son crâne dégarni. Je m’en souviens très bien.

Y. Y. : Il avait l’âge que mes enfants ont maintenant, mais il avait déjà l’air très vieux à cette époque.

W. Y. : Je n’arrive toujours pas à croire qu’il n’avait que soixante ans quand il est mort.

Y. Y. : Mais nous, notre espoir à ce moment-là, c’était vraiment Kinoshita Keisuke.

W. Y. : C’était un monsieur qui n’était pas bien grand, mais il avait un grand sens de l’observation.

Y. Y. : Son style changeait à chaque fois, j’attendais avec impatience son prochain film. Je me demandais toujours quel genre de film il allait faire. Alors qu’Ozu faisait toujours la même chose.

W. Y. : Mais son film qu’on considérait comme sans intérêt quand on était jeune, Voyage à Tokyo, tu en as fait ta propre version ! (rires)

Y. Y. : Mais oui. L’histoire m’a joué un tour bien étrange pour que j’admire autant ce film maintenant.

W. Y. : J’ai bien aimé l’histoire que tu m’as racontée sur Ôba la dernière fois qu’on s’est vus. Il t’avait dit que bien qu’on parle beaucoup d’Ozu ces derniers temps, lui ne pensait pas que ce soit un réalisateur si grandiose. “Sauf pour Voyage à Tokyo. Dieu accorde parfois à un artiste un talent miraculeux. Et ça, c’est Voyage à Tokyo.”

Y. Y. : J’ai quand même pensé qu’il devait être un peu jaloux. C’est quelqu’un de la même génération qu’Ozu, on a dû beaucoup lui en parler.

W. Y. : C’est un film spécial. Je ne suis pas un admirateur fou d’Ozu, mais dans toute son œuvre c’est un film vraiment bon. Il y a bien sûr la qualité de l’image d’Atsuta Yûharu, mais plus que tout, Ozu a passé beaucoup de temps avec son scénariste, Noda Kôgo, à bâtir une trame dramatique crédible.

Y. Y. : C’est sûr. Les films d’Ozu sont toujours constitués de petites histoires, mais dans celui-ci, on trouve une vraie structure de base. Les parents logent chez leurs enfants à Tôkyô, puis déçus et tristes ils rentrent chez eux. C’est universel.

W. Y. : C’est un thème qui peut s’appliquer à notre époque aussi. Le film que tu as tourné, Musuko [Mes fils, 1991, inédit en France], ressemble au Voyage à Tokyo.

Y. Y. : Oui, tu as raison.

W. Y. : A cette époque, je me souviens que tu disais que tu voulais faire quelque chose dans le style de Voyage à Tokyo.

Y. Y. : Oui, je me disais même que ce serait mieux de faire directement un Voyage à Tokyo.

W. Y. : Je pense aussi que c’est un très bon film. Le cadreur, Takaha Tetsuo, s’est beaucoup investi. Je n’avais pas pensé que tu te lancerais dans un autre projet vingt ans plus tard autour de Voyage à Tokyo avec Tôkyô Kazoku.

Y. Y. : Moi, je voulais vraiment imiter le film d’Ozu. Mais que faut-il faire pour reprendre une œuvre majeure ?

W. Y. : Pour n’importe quel artiste, c’est la voie de l’humilité. Celle que suivent tous les grands maîtres.

Y. Y. : On dit bien que Léonard De Vinci imitait les gens célèbres. Je n’ai pas cherché à avoir une approche critique du Voyage à Tokyo. Je n’ai pas du tout pensé à ajouter quelque chose à moi à tel ou tel endroit. Bien sûr, le fils aîné est toujours vivant dans mon film, ce qui est différent de celui d’Ozu. Mais de toute façon j’étais convaincu qu’au final, ce film serait bien de moi.

W. Y. : Oui, c’est vrai que c’est bien Tôkyô Kazoku, de Yamada Yôji. Je trouve justement que c’est ce qui est intéressant au cinéma. Même si on cherche à imiter, c’est une œuvre complètement différente qui en sort. Ozu dépeignait bien sûr une autre époque, mais ce n’est pas tout.

Y. Y. : Il ne s’agissait pas de copier. Je me suis inscrit dans la continuité. Pour les dialogues aussi. Par exemple, le grand-père et la grand-mère viennent à Tôkyô et logent chez leur fils aîné. Ils se sentent de trop dans cette maison. J’y ai beaucoup réfléchi, mais avant de faire ce film, j’ai été très surpris par les échanges entre la femme du fils et ses enfants dans Voyage à Tokyo. La conversation entre la mère et son fils est si précise. Avec tous ces retours en arrière. Moi quand j’écris, je le fais de façon plus légère. C’est pourquoi pour ça aussi, je me suis vraiment inspiré d’Ozu. Avant de faire le premier tour de manivelle, j’ai rencontré Kawamata Takashi autour d’un repas.

W. Y. : À cette époque, Il était l’assistant d’Atsuta.

Y. Y. : D’abord, Ozu ne change pas l’angle en reculant ou en se rapprochant. Il laisse les choses comme ça. Il paraît qu’il disait souvent à Kawamata: “Voilà, on laisse comme ça. Parce que je suis gentil avec le client”. (rires)

W. Y. : Je vois ! (rires)

Y. Y. : Changer l’angle est dangereux, ça peut couper l’action. Si on laisse les choses comme elles sont il n’y a pas ce risque, on est plus calme. On ajoute ensuite un plan où Hara Setsuko sourit, ou bien juste opine de la tête. C’est ce qu’Ozu appelait humblement “être gentil”, et ça m’a beaucoup marqué. C’est là qu’on ressent le mieux le tempo spécial des films d’Ozu. Et puis c’est un passionné de la description. Dans l’appartement de Noriko incarnée par Hara Setsuko, la caméra reste très longtemps sur le paysage. Quand on regarde le film on n’en ressent pas forcément la longueur, mais si on compte c’est trente secondes environ. Normalement, un tel plan ne dure pas plus de douze ou treize secondes, mais Ozu lui accorde deux à trois fois plus de temps.

W. Y. : Une vraie passion. Les descriptions d’Ozu ne se limitaient pas à “là, il y a une montagne”. Elles avaient leur propre force d’expression. C’était aussi le cas de Kinoshita, mais Ozu était quelqu’un qui avait un sens particulier, tu ne crois pas? Le plan d’Été précoce sur les épis de blé qui bougent, on dit que c’est Ozu lui-même qui l’a filmé, le doigt sur le bouton de la caméra.

Y. Y. : Dans les studios, c’était toujours l’équipe B qui s’occupait des plans descriptifs. Le réalisateur était trop occupé pour faire ça. Pas dans les films d’Ozu. Et quand on y réfléchit, il filmait aussi ses acteurs de cette façon-là.

W. Y. : Il filmait toujours avec rigueur.

Y. Y. : Toujours bien de face, comme pour les descriptions. Il arrivait à appréhender le caractère véritable des acteurs. Ils n’avaient pas besoin de jouer la comédie.

W. Y. : C’est un peu comme s’il disait : “Je filme votre humanité”.

Y. Y. : Exactement. On ressent quelque chose comme “Ne joue pas trop, ça ne m’intéresse pas, tu es une femme superbe et c’est ça que je filme”. Je comprends bien cette façon de penser, je m’en sens proche. Moi aussi, je veux diriger mes acteurs comme ça, les filmer comme ils sont. Je me demande si c’est parce que j’ai fait mes armes dans les studios où Ozu travaillait. C’est quelque chose que j’ai appris de lui et que je me suis approprié.

W. Y. : D’ailleurs, Ryû Chishû dans les films d’Ozu donne l’impression d’être là et c’est tout.

Y. Y. : Quand je le regarde, je me dis qu’il a joué dans les films d’Ozu et qu’il est devenu dans sa propre vie les personnages qu’il incarnait. Même après le travail, quand il rentrait chez lui, il vivait comme le Ryû Chishû créé par Ozu. C’est pour ça qu’il n’avait même plus besoin de jouer. Il s’asseyait devant la caméra, déjà en tant que création du réalisateur. Quand on y pense, c’était un acteur à part.

Y. Y. : Pendant que je filme, je me rapproche d’Ozu. (rires) En fin de compte, le couple de personnes âgées part de la maison, mais même après leur départ je filme le décor du deuxième étage vide. C’est aussi là qu’on voit que c’est le style Ozu.

W. Y. : Un hommage à notre aîné. (rires)

Y. Y. : L’hommage le plus appuyé est dans la dernière scène. J’ai bien étudié les proportions, et l’éclairage du Voyage à Tokyo. C’est une scène très importante, j’avais le trac !

W. Y. : Ah, je ne savais pas.

Y. Y. : J’ai même hésité à mettre un sous-titre “cette scène est dédiée à Ozu Yasujirô”.

W. Y. : En parlant de scène célèbre, il y a celle dans Voyage à Tokyo où Ryû Chishû dit à Hara Setsuko : “Aujourd’hui aussi, il va faire chaud”. J’ai bien aimé la scène qui y fait écho dans ton film quand Hashizume Isao dit à Tsumabuki Satoshi : “Ta mère, elle est morte” sur le toit de l’hôpital.

Y. Y. : C’est le père et le fils. Cette phrase “Ta mère, elle est morte” comporte les mots pour réunir ces deux personnes qui s’opposent.

W. Y. : C’était fort, et ça marche bien. Il y a d’autres bons passages. Je te connais, tu as dû beaucoup y réfléchir. Dans le restaurant d’anguilles, quand le père et la mère demandent au fils “Et le travail alors, comment ça se passe ?”. C’est bien ça aussi. C’est rare qu’on parle comme ça avec son père. Tsumabuki qui interprète le fils cadet Shôji a bien travaillé.

Y. Y. : Oui, c’est vrai. Il s’est donné beaucoup de mal, il a beaucoup regardé mes anciens films.

W. Y. : Après avoir réalisé Tôkyô kazoku et étudié Ozu, Yamada Yôji ne va-t-il pas changer lui aussi? Mais vu son âge peut-être ne changera-t-il pas. (rires)

Y. Y. : Ah, on n’en sait rien. Etudier Ozu et faire Tôkyô kazoku a abouti à quelque chose, mais moi je ne sais pas à quoi.

W. Y. : Parce que tu n’es pas Ozu. J’aimerais que même ceux qui n’ont pas vu Voyage à Tokyo voient Tôkyô Kazoku.

Propos recueillis par Maeno Yûichi

Extraits de Kinema Junpô n° 1628 du 15 janvier 2013

Biographie :

Yamada Yôji : Né en 1931, il entre, en 1954, dans les studios de la Shôchiku à Ôfuna. Après avoir été assistant, il débute comme réalisateur, en 1961, avec Ni kai no tanin [L’étranger du deuxième, inédit en France]. Parmi ses films les plus célèbres figurent notamment la série des Otoko wa tsurai yo [C’est dur d’être un homme, inédit en France, 1969 – 1995], Kazoku [La famille, inédit en France, 1970], Le samouraï du crépuscule (2002).

Watanabe Yutaka : Né en 1930. Il entre la même année que Yamada à la Shôchiku. Il devient l’assistant du réalisateur Kinoshita Keisuke, et l’élève du caméraman Kusuda Hiroshi. Il débute lui-même à la caméra en 1965 dans Yorokobi mo kanashimi mo iku nen tsuki [Années de joies et de pleurs, inédit en France] de Kinoshita. Il est aujourd’hui critique de cinéma. Parmi ses ouvrages, notons Eizô wo toru [Prendre une image] ou encore Eiga kameraman no seikai [Le monde d’un cadreur de cinéma].