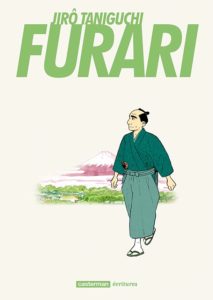

A l’occasion de la parution de Furari chez Casterman, le mangaka nous a accordé un entretien exclusif.

Pouvez-vous revenir sur vos débuts dans le manga ?

Taniguchi Jirô : C’est une longue histoire. Ce n’était pas simple de devenir mangaka. Tout a commencé quand je suis parti de chez mes parents pour trouver un travail à Kyôto. A cause de, ou grâce à ce travail qui m’ennuyait, j’ai pris conscience de mon profond désir de vivre ma passion pour le dessin. Afin de réaliser mon rêve, j’ai envoyé mes travaux à de grands magazines de manga ou à des jurys de concours. Je ne savais pas comment je pourrai suivre cette voie, mais, par chance, un ami connaissait un mangaka à Tôkyô qui cherchait un assistant. J’ai posé ma candidature qui a finalement été retenue. J’ai quitté mon travail à Kyôto au bout de 8 mois.

Ce fut difficile ?

T. J. : Non, c’était plutôt agréable. Le plaisir de pouvoir dessiner des mangas était plus fort que mes soucis financiers et je me sentais pleinement libre. Rien ne me paraissait dur. C’était pour moi un nouveau monde. J’étais heureux de toutes les rencontres faites chez mon maître, des discussions avec des artistes ou des visiteurs qui m’ont fait découvrir un nouveau monde. Je me suis aussi intellectuellement nourri de livres coûteux qui se trouvaient là et que je ne pouvais pas m’offrir.

Au fil des années, vous avez construit votre propre style. Comment le définiriez-vous ?

T. J. : J’ai toujours eu conscience d’avoir un style différent des autres mangaka. Je savais que je ne pouvais de toute façon pas dessiner comme les autres, et que je devrais dessiner autre chose. J’ai ainsi eu l’idée de créer des mangas très différents des ouvrages à succès de l’époque. J’ai voulu trouver mon style tout en éliminant des éléments typiquement manga. Contrairement à la plupart des mangas dont les expressions sont volontairement emphatiques, je m’attache à les rendre au plus près de la réalité. C’est donc en m’opposant aux mangas ordinaires que j’ai réussi à créer mon style. C’est pour cela que mes mangas sont toujours passés relativement inaperçus au Japon.

Entre le moment où vous faites cette recherche et celui où vous commencez à dessiner, il se passe combien de temps environ ?

T. J. : Pas mal de temps ! (rires) Un an environ, mais je m’occupais aussi d’autres projets. C’est le temps que ça m’a pris pour Au Temps de Botchan (éd. Le Seuil, 2002). Cela dit, le scénario existait déjà. En revanche, je crois avoir mis 3 ans pour Furari. Trois ans pour les recherches de documents et écrire le scénario. Mon éditeur me dit que cela a pris 5 ans… (rires). Quoiqu’il en soit, même 3 ans, c’est un peu trop long. Je suis actuellement en cours de préparation de mon prochain manga. J’ai l’intention de le terminer dans… 3 ans… (rires).

Il y a une démarche assez tranquille dans votre travail qu’on retrouve d’ailleurs dans votre œuvre.

T. J. : Je souhaite travailler sans avoir la pression du délai ce qui stresse souvent les mangaka. Le fait de travailler tranquillement afin d’éviter ce genre de stress se reflète peut-être dans mes mangas. Malgré mon envie de dessiner de temps en temps des mangas plus éclatants ou dynamiques, mes œuvres ont tendance à ressembler naturellement à ma façon de travailler, je crois. Je ne peux finalement pas dessiner sans avoir le temps. Je pense que le manque de temps ne permet pas de créer d’œuvre de qualité, alors je demande toujours à mon éditeur de me laisser suffisamment de temps.

Côté tranquille, il y a une œuvre qui est très frappante, c’est L’homme qui marche. Dans cet ouvrage sorti à la fin des années 80 à un moment où le Japon était en pleine frénésie, n’avez-vous pas voulu dire à vos contemporains “Prenez votre temps, regardez autour de vous” ?

T. J. : Tout à fait. Avant de me mettre à ce projet, mon éditeur m’avait demandé de réaliser quelque chose rappelant les films d’Ozu. Je ne savais pas comment exprimer ce côté Ozu dans une histoire de promenade. Avant de trouver l’idée, j’ai essayé de me promener moi-même. En marchant dans les rues, j’ai vu plein de choses avec un regard différent, et mes yeux ont capté aussi de petites choses insignifiantes. Et j’ai eu l’idée de décrire cette expérience en manga. C’était l’époque de la bulle économique pendant laquelle les Japonais ne pensaient qu’à l’argent. Je m’inquiétais alors de l’avenir du pays en me disant que l’on avançait dans une mauvaise direction. Je me demandais s’il n’était pas mieux d’avancer plus doucement, et de travailler plus tranquillement en tant que mangaka. Je voulais donc réaliser un manga en y intégrant un message simple selon lequel il valait mieux marcher que de courir. Tout en sachant que ce genre de thème dans un manga ne ferait pas recette et en ne m’attendant pas à avoir de retour, nous avons malgré tout décidé de le publier. Au Japon, cette publication n’a finalement pas été beaucoup remarquée sauf par quelques uns. J’ai été profondément surpris qu’il ait eu de bonnes critiques en Europe. Mais j’ignore si les lecteurs ont été sensibles au message intégré dans cet ouvrage (rires).

Concernant Furari, pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi de planter votre histoire à l’époque d’Edo. Est-ce lié au retour en force du jidaigeki (film en costumes) au Japon ?

T. J. : J’ai beaucoup réfléchi avant de proposer une sorte d’adaptation de L’Homme qui marche, déambulant dans Edo. L’éditeur a trouvé l’idée intéressante. Ce n’était pas forcément lié à la mode du jidaigeki. C’est vrai qu »il y avait beaucoup d’histoires avec des scènes d’action et de combat, mais il n’y en avait pas avec un samouraï qui marche. J’ai commencé à réfléchir à une histoire racontant le destin d’un homme parcourant simplement dans Edo. J’ai avancé dans le projet, en imaginant la vie à cette époque. J’ai consulté de nombreux documents notamment des dessins pour mieux appréhender l’aspect de la ville et les détails de la vie quotidienne. A un moment, je me suis dit qu’une simple histoire d’un homme qui marche manquait de dynamisme. J’ai donc choisi le personnage principal en m’inspirant d’un personnage réel et historique, Inô Tadataka. C’est lui qui a réalisé la première carte du Japon en faisant des mesures à pied. Sans le mentionner, j’ai créé ce personnage qui est devenu L’homme qui marche version Inô Tadataka, géomètre et cartographe. Le fait que ce dernier était aussi un visionnaire m’a donné l’idée de l’incarner en animaux, en objets ou en arbres, lesquels ont leur propre regard sur Edo. J’ai inséré ces scènes dans le scénario. Cet ouvrage est d’une certaine façon tellement expérimental que je ne m’attendais pas à ce qu’il ait du succès. En même temps, j’ai passé des moments agréables en effectuant toutes mes recherches. Lors du travail d’exécution proprement dit, je me suis bien amusé à imaginer comment les animaux, les libellules ou les cerisiers pouvaient voir la ville. J’espère que les lecteurs éprouveront ce même plaisir.

Comme dans L’homme qui marche qui était un message à l’attention des Japonais des années 80, y a-t-il, dans ce nouvel homme qui marche version Edo, un nouveau message aux Japonais d’aujourd’hui qui sont dans une situation moins réjouissante qu’il y a 30 ans ?

T. J. : Oui. Comme il est écrit dans le dernier dialogue de ce livre, mon message dit que chacun peut atteindre son but à condition de prendre le temps nécessaire. Furari est paru au moment du séisme et du tsunami qui ont dévasté le nord-est de l’archipel le 11 mars 2011. C’est bien sûr un pur hasard, mais je pense que cette œuvre peut être considérée comme le message adressé aux Japonais pour leur vie après la catastrophe. Je voulais en effet dire dans ce manga qu’il est important d’avancer chacun à son rythme et de prendre le temps de bien regarder autour de soi… C’est aussi un message que je m’adressais à moi-même. Je me suis rendu compte de mon indifférence à la politique et aux fluctuations économiques à force d’être concentré sur le manga. Je regrette de ne pas avoir appris auparavant plus de choses sur le nucléaire. Ce séisme m’a énormément marqué. Il m’a fait comprendre que notre façon de vivre était d’une certaine façon inadaptée. Ce n’est pas une bonne chose que les mangaka comme moi aient une vision du monde aussi réduite. Il faut s’ouvrir davantage et apprendre sans cesse. Je le regrette beaucoup. J’espère que ce n’est pas trop tard…

Avez-vous un conseil à donner aux lecteurs français pour qu’ils pénètrent mieux dans l’univers de Furari ?

T. J. : Il faut d’abord leur expliquer que l’histoire se déroule vers la fin de l’ère Edo (1603-1868), car cette dernière a duré près de 300 ans. Furari est une histoire qui se déroule à une époque calme, un peu avant le grand bouleversement de l’ère Meiji (1868-1912). Le style de vie était très différent des premières années de l’ère Edo. Voilà ce qu’il faut savoir avant la lecture de Furari. Sinon, j’ai dessiné des personnages réels ayant vécu à cette époque comme Kobayashi Issa ou encore ceux dont je n’ai pas mentionné le nom. Concernant le personnage principal, je souhaite qu’ils comprennent qu’il a été inspiré par Inô Tadataka, un géographe qui a mesuré le Japon pas à pas. Sinon les Français se demanderont pourquoi cet homme se déplace toujours en comptant… (rires)

Quels sont vos projets ?

T. J. : Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je suis en train de réfléchir à une suite de Furari, Furari 2. Cette fois-ci, ce sera l’histoire d’un homme qui marche sous l’ère Meiji. Je pense à Koizumi Yakumo (Lafcadio Hearn) comme personnage principal. Rien n’est encore concret, mais puisque Koizumi Yakumo est connu avec ses histoires de fantômes, j’ai l’idée de dessiner des scènes où il se retrouve dans un monde de fantômes. Il me faudra peut-être 3 ans pour la préparation et les recherches (rires). J’aimerais bien aussi y développer la relation de couple comme celle que l’on voit entre Inô Tadataka et sa femme dans Furari. Par exemple, j’imagine une scène avec la femme de Koizumi Yakumo qui retient son mari pour qu’il ne parte pas dans le monde des fantômes en criant « Non ! N’y va pas ! » Voilà à quoi je pense en ce moment sans pour autant garantir le résultat que ça donnera.

Propos recueillis par Odaira Namihei avec Corinne Quentin