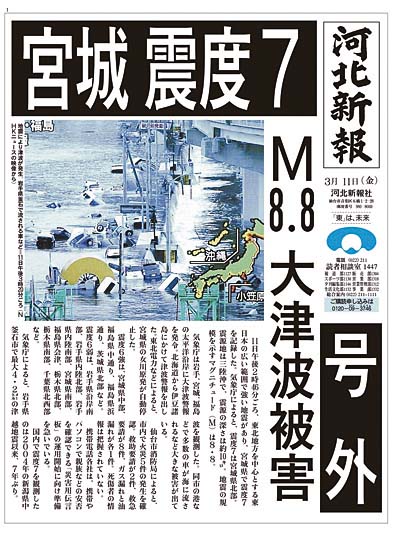

Au Japon, la presse régionale joue un rôle important. Les événements tragiques de mars l’ont une nouvelle fois démontré. L’actualité française de ces derniers jours s’est concentrée sur le sort de Dominique Strauss-Khan. On a ainsi pu suivre en direct les déboires de l’ancien patron du Fonds monétaire international avec la justice américaine grâce notamment à Twitter. Les journalistes présents dans la salle d’audience pouvaient ainsi informer minute par minute des décisions prises par le juge. Dans notre monde hypermédiatisé, nous n’avons même pas été surpris de constater que l’envoyé spécial qui attendait devant le tribunal était lui-même tributaire des tweets de son collègue installé à quelques mètres de lui dans la salle des débats. Nul doute que nous aurons désormais bien du mal à nous passer de cette immédiateté à l’avenir dès qu’un événement important se déroulera quelque part dans le monde. Pourtant, il faut se rendre à l’évidence : certaines situations ne permettent pas de répondre à ce besoin de rapidité. La catastrophe du 11 mars est venue nous le rappeler. Ce jour-là, sur la côte nord-est du Japon, la violente secousse de magnitude 9 (initialement évaluée à 8,8) et le tsunami qui l’a accompagnée ont réduit à néant la plupart des infrastructures à commencer par l’électricité et les réseaux de télécommunication. En l’absence d’outils modernes, on en est revenu aux bonnes vieilles méthodes du journalisme avec le stylo et le papier. A Ishinomaki, cité portuaire qui a subi de plein fouet la vague meurtrière, le quotidien local Ishinomaki Hibi Shimbun n’était plus en mesure d’informer ses lecteurs via son site Internet ou même d’imprimer quoi que ce soit. Ils ont donc sorti de grandes feuilles de papier et composé un quotidien ex-nihilo (voir Interview ci-dessous) en écrivant des articles et en les recopiant pour les distribuer dans les centres d’évacuation. “La particularité des journaux locaux, c’est qu’ils sont en mesure de répondre au besoin d’information des sinistrés avec des données précises que l’on récolte et vérifie avant de les publier”, confirme Katô Takuya, directeur de la rédaction du Fukushima Minyû, quotidien de la ville de Fukushima située à une soixantaine de kilomètres de la centrale nucléaire du même nom qui est rapidement sous les feux de l’actualité. Quand on interroge les responsables de ces publications locales, la plupart d’entre eux insistent sur le service à rendre au public, en lui donnant un maximum d’informations précises qui lui permettra de se forger son opinion. “Dans le cas de l’accident à la centrale de Fukushima Dai-ichi, il ne s’agissait pas pour nous de passer pour le bulletin officiel des autorités préfectorales ou nationales. Nous avons écrit des articles après avoir évalué et contrôlé les informations que l’on nous fournissait. Sur le sujet sensible des radiations, alors que tous les chiffres n’étaient pas fournis au niveau national, nous avons pu apporter des données concrètes à nos lecteurs après avoir enquêté sur place”, ajoute Katô Takuya. Une démarche que revendique aussi Nozawa Tatsuya, patron de l’Iwaki Minpô. Ce dernier se montre aussi très sévère à l’égard des grands médias nationaux dans la manière dont ils ont couvert le terrain. “Suite à l’accident à Fukushima Dai-ichi, les journalistes des principaux médias ont quitté Iwaki (située à 45 kilomètres au nord de la centrale). Du coup, les informations sur la situation autour de la centrale ont quasiment disparu des télévisions et des colonnes des grands journaux. Par ailleurs, comparée à d’autres zones, Iwaki a été moins touchée. Il n’y avait donc pas d’images fortes à montrer, pas de bateau sur le toit d’un immeuble par exemple. Nous sommes restés et nous avons accompli notre travail consciencieusement. Pour moi, l’idée noble que je me faisais des grands médias a disparu avec cette catastrophe”, explique-t-il avec amertume. Au Kahoku Shimpô, principal quotidien de Sendai, ville d’un million d’âmes fortement touchée par le séisme, la plupart des efforts ont porté sur le reportage...