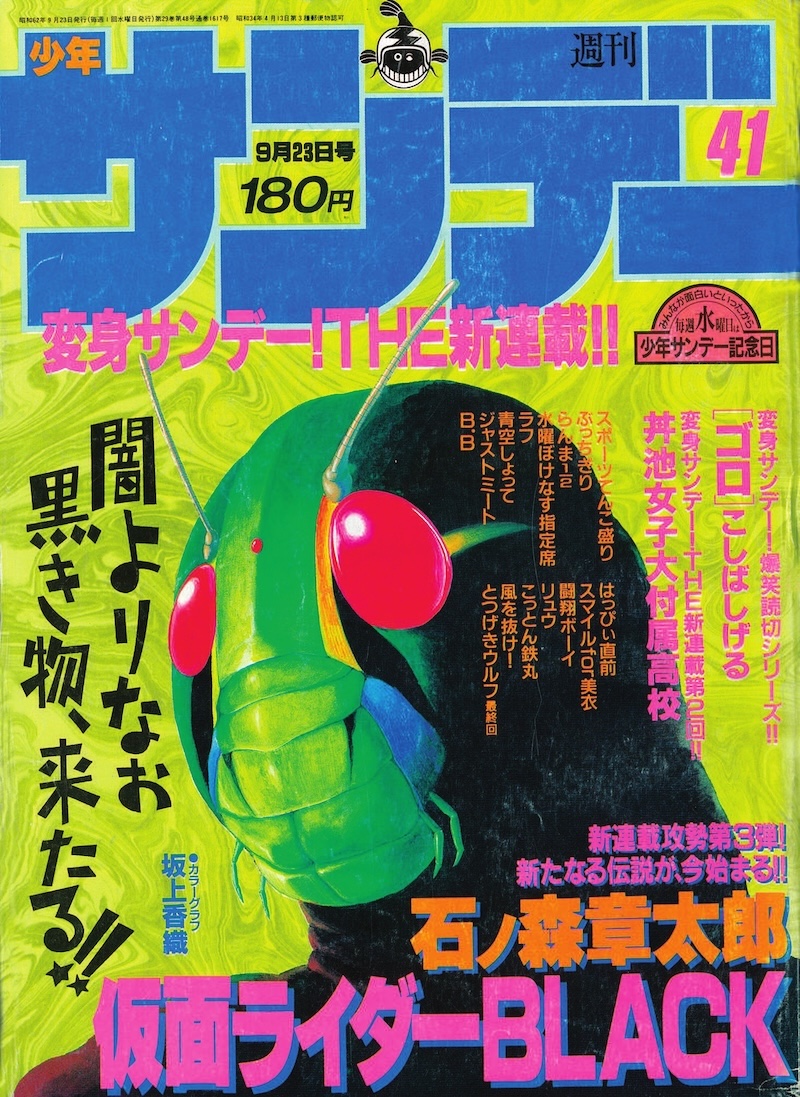

Kamen Rider Black publié à partir de 1987 offre une vision pessimiste sur le sort réservé à la nature. / Odaira Namihei pour Zoom Japon Très populaire au Japon, le créateur de Kamen Rider reste méconnu en France. Une biographie lui rend hommage. Originaire du Tôhoku, le nord-est de l’archipel, à l’instar de YaguchiTakao (voir pp. 8-10) dont il fut très proche à la fin de sa vie, Ishinomori Shôtarô a toujours entretenu un rapport singulier avec sa région natale dont il a vécu la transformation des paysages au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la nécessité de nourrir la population dans un pays largement détruit a conduit les autorités à développer des rizières au détriment des forêts et des espaces sauvages qui prévalaient alors dans cette partie de la préfecture de Miyagi où le futur mangaka est né le 25 janvier 1938.Malgré la disparition progressive des zones forestières où il passait de nombreuses heures à jouer avec ses amis, il les a gardées en mémoire et a su les restituer dans certaines de ses œuvres, notamment Ryûjinnuma [Le marais du dieu dragon, 1961], sans doute son premier chef-d’œuvre. “Même s’il n’y a pas de marais de ce nom ici, le lieu qu’il a pris pour modèle a bel et bien existé. Il n’en reste plus aucune trace, mais à l’époque, à la place des rizières actuelles, il y avait une forêt dense appelée Yachi où nous allions, avec Shôtarô, “mener des expéditions dans la jungle”. Tout autour, il y avait aussi une zone marécageuse tandis que la forêt, avec ses grands arbres qui laissaient à peine passer la lumière, avait un côté effrayant dont Shôtarô s’est souvenu pour construire son histoire dans laquelle le personnage féminin n’est autre que sa sœur”, se souvient SatôToshiaki, ami d’enfance du dessinateur, dans la biographie que Claude Leblanc lui consacre et que les Editions IMHO publient début février. Dans cet ouvrage qui fait suite à La Révolution Garo 1945-2002 paru en 2023 chez le même éditeur, le fondateur de Zoom Japon explore la vie de l’artiste à travers notamment le prisme de ses racines, lesquelles expliquent l’importance de la place donnée à la nature dans son œuvre.Tout au long de sa carrière de mangaka au cours de laquelle il publiera 770 séries pour un total de 128 000 pages, record jamais égalé et inscrit au Guinness Book, Ishinomori Shôtarô se montrera très vigilant sur les sujets liés à l’environnement, soulignant à la fois sa propre sensibilité et sa capacité à comprendre l’importance que cette thématique représentait pour les Japonais à une époque où la nature a été malmenée au nom de la croissance économique. Lorsqu’il entame sa carrière de dessinateur dans la seconde moitié des années 1950, les Japonais découvrent les conséquences tragiques de certains choix industriels comme la maladie de Minamata dont les autorités reconnaissent officiellement l’existence en mai 1956. Qualifié d’abord de “maladie étrange” (kibyô), le mal, qui a d’abord frappé les chats avant de toucher les hommes, est finalement associé à la présence de mercure dans le poisson. Celui-ci a été rejeté dans la mer par une entreprise chimique locale, contaminant quelque 15 000 personnes. A côté du traumatisme que cette affaire de pollution industrielle a provoqué chez une partie de la population, d’autres formes de dégradation de l’environnement mobilisent les Japonais, en particulier ceux qui vivent de plus en plus nombreux dans les centres urbains.Ishinomori Shôtarô a lui-même quitté sa région natale pour s’installer à Tôkyô pour être plus proche des maisons d’édition. En 1964, alors que la capitale s’apprête à accueillir les Jeux olympiques, le mangaka crée le personnage d’Ecchan, une petite fille un peu rêveuse qui possède des dons particuliers comme celui de parler aux êtres vivants. En lui accordant un accent prononcé du Tôhoku, il en fait un personnage très attachant à qui il arrive tout un tas d’aventures rocambolesques et drôles, mais qui se mobilise sur des sujets de première importance comme la défense de l’environnement. Publiée dans le magazine de prépublication Margaret (Shûeisha), cette série s’adresse à un public féminin qui n’avait pas l’habitude de ce type de contenu. Dans le neuvième épisode intitulé Naiteiru no maki [Celui où l’on pleure], Ecchan explique à ses amies que le cerisier en fleurs est en train de pleurer à cause des usines, de la circulation automobile et des travaux qui ne cessent de croître. La ville gagne du terrain et les bulldozers font reculer la nature. Bien décidée à la protéger avec ses amies, elle s’en prend à un chasseur avant d’aider une grand-mère à défendre sa maison traditionnelle contre les promoteurs, jusqu’au moment où la vieille dame accepte de la vendre contre une grosse somme d’argent. Si la petite fille se venge en soufflant sur les liasses de billets qui s’envolent, l’histoire met aussi en avant la cupidité des adultes qui favorise la dégradation de...