A la tête de plusieurs publications, Matsuo Kuninosuke joua un rôle clé dans la diffusion de la culture japonaise.

Les échanges culturels ne sont possibles que grâce à des personnes curieuses qui n’ont pas peur de se confronter à “l’autre” et qui sont désireuses de franchir les frontières géographiques et culturelles. A cet égard, il est impossible d’examiner les interactions entre le Japon et la France sans mentionner Matsuo Kuninosuke (1899-1975), journaliste, critique et traducteur qui a vécu en France entre 1922 et 1940.

Il est né dans une riche famille de marchands de kimonos à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka. Après avoir étudié la littérature française dans une école de langues étrangères, il devint travailleur temporaire au ministère des Communications et, à l’automne 1922, avec le consentement réticent de son père, il se rendit en France où, un an plus tard, il fut diplômé de l’École supérieure des sciences sociales de l’Université de Paris.

“1922 est une année importante dans l’histoire des relations franco-japonaises”, explique KanekoMitsuko, professeur émérite à l’université du Sacré-Cœur de Tôkyô, spécialiste de la littérature et de la poésie comparées et auteur notamment de Furansu nijusseiki shi to haiku : Japonisumu kara zen’ei e [La Poésie française au XXe siècle et le Haïku : du Japonisme à la Poésie d’avant-garde, éd. Heibonsha]. “Au XIXe siècle, l’artisanat, les œuvres d’art et les estampes japonaises ont été présentés lors de nombreuses expositions dans le monde entier, et ce que l’on appelle le Japonisme s’est établi en Occident et a influencé de nombreux artistes. Cependant, en 1922, après la sanglante Première Guerre mondiale, ce phénomène s’est calmé. Parallèlement, sous l’influence des philosophes Claude Maitre et Paul-Louis Couchoud, qui avaient visité le Japon au début du siècle et étaient tombés amoureux du haïku, cette forme poétique s’est progressivement diffusée au sein des cercles littéraires locaux. Ainsi, lorsque le bateau sur lequel Matsuo avait quitté Yokohama atteignit enfin Marseille, la France connaissait un véritable engouement pour le haïku”, poursuit-elle.

Bien entendu, la fascination culturelle a joué dans les deux sens. Après le premier conflit mondial, les intellectuels japonais ont commencé à se nourrir spirituellement de l’art et surtout de la littérature française et, à partir des années 1920, la France a progressivement pris la place de l’Allemagne dans le cœur des Japonais. De nombreuses œuvres de la littérature française ont été traduites en japonais, notamment celles d’André Gide, de Mallarmé et de Paul Valéry (voir Zoom Japon n°129, avril 2023).

La description que fait Matsuo de son séjour à Marseille reflète bien son attitude face à un monde nouveau, si différent du Japon, qui le fascinait et l’intimidait tout autant. En se promenant dans la ville, il est impressionné par la présence imposante de Notre-Dame de la Garde, l’église blanche massive construite sur un affleurement calcaire de 149 mètres de haut, le point culminant de Marseille. Le clocher de l’église s’élève à 60 mètres et est surmonté d’une statue de la Vierge à l’Enfant de 11 mètres de haut, en cuivre doré à la feuille d’or, que l’on peut voir de n’importe où. Il écrit que bien qu’il soit très ouvert aux différentes cultures, il devient extrêmement anxieux lorsqu’il voit de ses propres yeux des exemples aussi majestueux de l’architecture européenne.

“En même temps, il est frappé par les femmes vêtues de noir qui portent le deuil et qui ont perdu leurs maris et leurs pères à la guerre”, note Kaneko Mitsuko. “Cette scène triste est contrastée par leur beauté – leurs ‘yeux brillants, leurs corps bien proportionnés, leur peau blanche et leurs seins rebondis’. Cette première rencontre avec un monde complètement différent et les expériences suivantes suffisent à le convaincre que, bien qu’il soit né au Japon et qu’il aime son pays, il pourrait tout aussi bien laisser tout derrière lui et s’installer définitivement en France, où il pense pouvoir mener une vie confortable, libérée des obligations sociales qui pèsent sur lui dans son pays d’origine. On voit ici que Matsuo non seulement n’a pas peur de se confronter à des cultures si différentes de la sienne, mais qu’il se réjouit de relever le défi. Cette attitude le distingue immédiatement de ses compatriotes japonais expatriés qui, même s’ils vivent à l’étranger, n’ont que rarement des contacts avec des Français et préfèrent rester dans les limites étroites et sûres de leur communauté. A cet égard, il est une exception notable : c’est une personne curieuse qui a hâte de rencontrer les habitants et de se mêler à eux. De plus, son soi-disant activisme n’était pas basé sur une quelconque logique, réflexion ou plan préétabli. Il s’est simplement jeté dans la mêlée, presque sans réfléchir. C’est pourquoi il s’est fait tant d’amis et a fini par passer près de 20 ans en France”.

Pendant le séjour de Matsuo à Paris, la fortune de sa famille a décliné et les envois de fonds ont cessé, ce qui l’a amené à accepter un certain nombre d’emplois. À la même époque, en 1924, il se lie d’amitié avec le judoka et essayiste Ishiguro Keishichi, qui était en pleine tournée pour populariser le judo à l’étranger et avait enseigné aux forces militaires et policières dans de nombreux pays, dont la France, l’Angleterre, la Turquie et l’Égypte. Un an plus tard, Matsuo aide Ishiguro à lancer un journal en japonais appelé Pari Shûhô [L’hebdo de Paris].

Grâce à son implication accrue dans la communauté japonaise locale et à ses nouvelles relations, il est nommé secrétaire de l’Association japonaise de Paris. L’un des membres les plus connus de la communauté japonaise expatriée est Nakanishi Akimasa, fils d’un riche propriétaire de la préfecture de Mie, qui vit en Europe depuis 1913. En 1926, celui-ci met son argent à profit en finançant la Revue franco-nipponne, une revue d’art qui vise à faire connaître la littérature, la peinture et le théâtre japonais au public français et à développer les relations intellectuelles entre les deux pays. Matsuo se voit proposer d’en assurer la direction éditoriale.

“La communauté japonaise comptait à l’époque quelque 400 personnes. Parmi eux, il y avait deux groupes distincts : d’un côté, les fonctionnaires envoyés par le gouvernement japonais, les employés de banque et d’entreprise vivaient sur la rive droite de Paris ; de l’autre, les intellectuels (peintres et littéraires) se rassemblaient autour de Montparnasse. Les Japonais sont généralement insulaires dans leurs relations sociales et privilégient l’intérêt du groupe à l’individualité. Ils vivent dans des environnements cloisonnés qui communiquent rarement entre eux, et ils ont tendance à reproduire ce système même lorsqu’ils vivent à l’étranger. Matsuo, lui, était tout le contraire. Il était curieux et ouvert d’esprit et sa mentalité transcendait tout concept de frontières et de divisions. De plus, grâce à son rôle de secrétaire de l’association japonaise, il avait accès à tous les groupes. Il a ainsi joué un rôle important dans le rapprochement de ces deux communautés différentes”, confie-t-elle.

Il s’est fait connaître auprès de ses compatriotes expatriés en tant que “douanier culturel”, c’est-à-dire la première personne à laquelle les voyageurs japonais nouvellement arrivés rendaient visite à leur arrivée en France. Il était connu comme une personne amicale et attentionnée, et comme quelqu’un qui connaissait intimement la culture et les coutumes japonaises et françaises, de sorte que tout le monde se fiait à ses connaissances et à ses conseils. C’est ainsi qu’il a rencontré et fait visiter Paris à toutes sortes de personnes, notamment les auteurs Hayashi Fumiko, Shimazaki Tôson, Fukao Sumako et Yokomitsu Riichi, l’artiste Ok

amoto Tarô et les entrepreneurs Kobayashi Ichizô et Okura Kihachirô.

En tant que rédacteur en chef de la Revue franco-nipponne, Matsuo se fait également de nombreuses connaissances dans le monde littéraire parisien, dont André Gide. Cependant, la rencontre la plus précieuse pour son activité est celle d’Émile Steinilber-Oberlin, homme politique, écrivain et philosophe très intéressé par la culture japonaise, qui collabore à sa publication. Par exemple, lorsqu’en 1927 le critique littéraire Henri Massis publie Défense de l’Occident, un essai prônant la défense des valeurs occidentales contre la pensée asiatique, la Revue franco-nipponne publie la réponse d’Oberlin intitulée Défense de l’Asie et du bouddhisme.

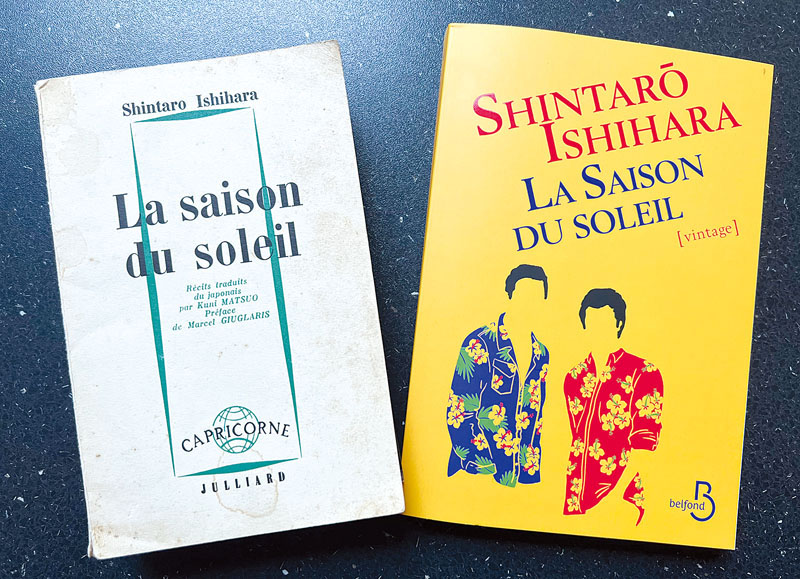

En 1927, les deux hommes cosignent Les Haïkaï de Kikakou et traduisent en français Le Masque (Shuzenji Monogatari) d’Okamoto Kidô. Puis, en 1932, ils sortent en français Le Prêtre et ses disciples (Shukke to sono deshi) de Kurata Hyakuzô, dont la traduction avait été commandée par l’auteur et lauréat du prix Nobel Romain Rolland. “Oberlin s’est avéré avoir eu, à bien des égards, une influence très importante sur Matsuo”, assure Kaneko Mitsuko. “D’une part, ce dernier avait du mal à gagner sa vie car son travail pour la revue n’était pas très rémunérateur. En outre, bien qu’il ait d’abord trouvé le travail de traduction ennuyeux, Oberlin l’a convaincu de le considérer cela comme quelque chose de précieux. Finalement, il a commencé à chérir les heures passées à traduire au Café Dome comme un moment très important”.

En 1928, à l’âge de 29 ans, Matsuo Kuninosuke est rappelé au Japon en raison de l’état de santé critique de son père. Après la mort de celui-ci, il épouse la fille d’une famille locale, Murakoshi Hiro, et convainc sa famille et ses proches, réticents, de le laisser repartir en France. Dès son retour à Paris, il ne tarde pas à organiser l’Association de liaison culturelle Japon-France qui publie l’éphémère Nichi-Futsu Junpô, mais surtout, en 1932, il devient correspondant du Yomiuri Shinbun, l’un des principaux quotidiens japonais, ce qui marque un autre tournant important dans sa vie.

L’année suivante, la société du Chemin de fer de la Mandchourie du Sud (Mantetsu) nomma Sakamoto Naomichi, petit-neveu du célèbre Sakamoto Ryôma, à la tête de sa succursale parisienne avant de rejoindre la délégation japonaise au siège de la Société des Nations (SDN) à Genève. C’est là qu’il rencontra Matsuo, envoyé par son journal pour couvrir les conséquences de l’annexion de la Mandchourie par le Japon (voir Zoom Japon n°120, mai 2022).

Sakamoto avait probablement déjà entendu parler de lui. Il appréciait ses compétences en français et son travail d’écrivain, son éthique de travail infatigable et la façon dont il avait construit un réseau non seulement avec les Français, mais aussi avec les Japonais vivant en France. Les deux hommes ont rapidement développé une étroite amitié fondée sur leurs opinions communes quant à la position du Japon sur la scène internationale. La délégation japonaise a choisi de s’isoler sur la scène internationale en quittant la SDN, mais les hommes estimaient qu’il fallait entreprendre quelque chose pour minimiser ce qu’ils considéraient comme une grave erreur diplomatique. De retour à Paris, Sakamoto lança une publication baptisée France-Japon (voir pp. 6-8), et invita Matsuo à en devenir le rédacteur en chef.

“La décision de Matsuo de travailler pour une publication financée par la Mantetsu a été perçue dans certains cercles politiques et intellectuels comme une trahison”, raconte Kaneko Mitsuko.

“Des hommes de gauche français et japonais comme Romain Rolland le considéraient comme un opportuniste et un carriériste sans scrupule. Après tout, grâce à l’aide de Sakamoto, Matsuo

a quitté la rive gauche intellectuelle de Paris pour les Champs-Élysées où il travaillait dans un bureau élégant, avait une belle secrétaire française et conduisait une voiture de fonction coûteuse. Même sur le plan salarial, ce nouvel emploi fut une aubaine. Cependant, il ne fit jamais preuve d’arrogance face à son nouveau succès et se concentra plutôt sur sa mission de promouvoir la culture japonaise en Occident”.

En effet, sa ligne éditoriale allait à l’encontre de l’objectif de la Mantetsu de faire de France-

Japon un outil de propagande pour le gouvernement japonais et son expansion en Mandchourie. Pour Matsuo, le magazine était avant tout un moyen de promouvoir les échanges culturels et de faire connaître la littérature et les arts japonais à l’étranger et n’avait rien à voir avec la politique et l’idéologie. A cet égard, son individualisme forcené était très éloigné de l’autoritarisme de son pays. “Il a souvent été décrit comme un individualiste et un anti-autoritaire, voire une sorte d’anarchiste”, confirme l’universitaire. “Il est vrai que parmi ses amis et collaborateurs se trouvait René Maublanc, philosophe marxiste et membre du Parti communiste français, impliqué dans le syndicalisme enseignant et la Ligue des droits de l’homme. Matsuo lui-même a écrit qu’ils s’étaient rencontrés lors d’une conférence ouvrière. Cependant, bien que les idées politiques de Maublanc aient pu l’influencer, la culture restait leur principal lien. Maublanc était un membre influent du mouvement français du haiku et a popularisé la poésie japonaise à travers de nombreux articles et conférences. Il pratiquait lui-même cette forme particulière de poésie et fut le premier, en 1923, à compiler une bibliographie des haïkus français.”

“Matsuo n’a jamais eu de fortes convictions politiques. Il était célèbre pour avoir dit que, politiquement parlant, il n’était ni de droite ni de gauche, mais une personne qui s’efforçait de rapprocher les pays, les cultures et les gens. Il rendait hommage à tous ceux et à tout ce qu’il jugeait intéressant. Pour lui, être individualiste, c’est réclamer la liberté intellectuelle et l’autonomie éditoriale, à l’abri des pressions de l’establishment politique et économique”, ajoute Kaneko Mitsuko.

Il restera à la tête de France-Japon jusqu’en 1940, date à laquelle l’armée allemande, après avoir vaincu les Français, entre dans Paris. Le magazine cesse alors de paraître. Juste avant l’invasion de la France par l’Allemagne, de nombreux expatriés japonais (Foujita Tsuguharu, Takano Mitsuo, etc.) étaient déjà rentrés au

Japon. Parmi eux, figurait aussi Hiro, la femme de Matsuo, enceinte de leur fille, Haruko. Quant à Matsuo lui-même, après avoir séjourné un an à Paris sous l’occupation allemande, il ferma l’année suivante la succursale du Yomiuri Shimbun et s’installa à Berlin. En 1942, il fut envoyé à Istanbul et, l’année suivante, il devient chef du bureau à Madrid, d’où il continua à rendre compte de la guerre.

En janvier 1946, après la défaite du Japon dans la guerre du Pacifique, Matsuo rentra au Japon

sur un bateau de rapatriement et travailla au siège du Yomiuri Shimbun, où il devint éditorialiste et rédacteur en chef adjoint. Enfin réuni avec sa famille, il loua un appartement et vécut avec sa femme et sa fille à Hamamatsu. En 1947, il participa à la reconstruction du PEN Club du Japon et donna des conférences à travers le pays, contribuant entre autres à diffuser les idées qui sous-tendent le mouvement de l’UNESCO.

Il fut décoré de la Légion d’honneur en 1958 et de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1964 par le gouvernement français. “En fin de compte, la plus grande qualité de Matsuo Kuninosuke était sa personnalité. C’était un optimiste invétéré. Il était capable d’interagir de différentes manières avec différentes personnes”, assure Kaneko

Mitsuko. “Il aimait les cultures différentes et était ouvert à toute forme de stimulation intellectuelle. C’était une personne très intéressante, le genre de personne que l’on ne voit pas souvent au Japon. Je pense qu’il devrait être mieux connu.”

Jean Derome