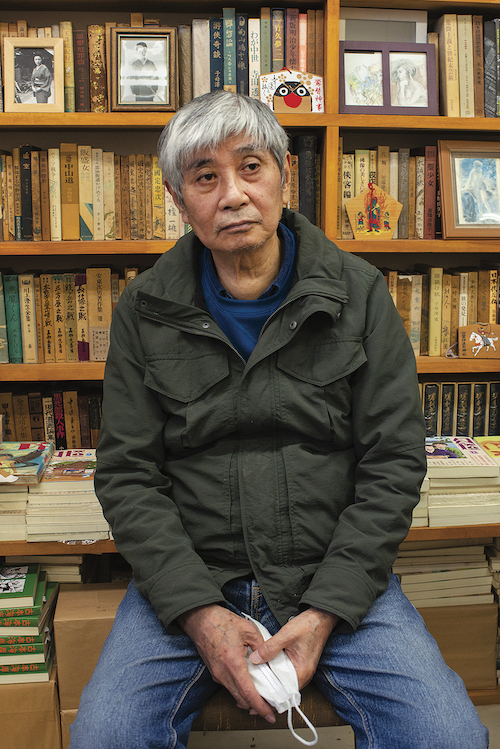

L’ancien rédacteur en chef de Garo a bien connu Mizuki Shigeru. Il raconte les premières années du mangaka.

Peu de gens ont eu la chance de connaître certains des grands noms du manga aussi intimement que Takano Shinzô (voir Zoom Japon n°87, février 2019). L’ancien rédacteur en chef du magazine Garo (voir Zoom Japon n°43, septembre 2014) et membre fondateur du Groupe d’étude des kashihon manga

(mangas de location) a rencontré Mizuki

Shigeru pour la première fois alors qu’il était encore un artiste en difficulté. Takano Shinzô évoque cette époque et le rôle joué par les kashihon manga dans la vie de Mizuki et l’histoire du manga en général.

Vous rappelez-vous la première fois que vous avez rencontré Mizuki Shigeru ?

Takano Shinzô : Je crois que c’était en 1964. Je travaillais encore pour un quotidien et j’ai été chargé de l’interviewer. Non, attendez. Je l’avais déjà rencontré l’année précédente. Je voulais acheter un exemplaire d’un de ses kashihon mangas. J’avais donc demandé à un autre dessinateur, Satô Masaaki, l’adresse de Mizuki, à Chôfu et je lui avais rendu visite.

A l’époque, vous étiez déjà un fan de mangas ?

T. S. : Plus jeune, je n’étais pas très intéressé, mais en 1962, Shirato Sanpei, qui était à l’époque l’un des artistes les plus populaires, m’a fait découvrir le kashihon manga. En 1964, il a lancé avec Nagai Katsuichi, Garo, un magazine qui est devenu l’une des publications de manga les plus intéressantes.

Vous avez fini par quitter votre emploi au journal et, en 1966, vous avez rejoint la rédaction de Garo, dont vous êtes devenu le rédacteur en chef de facto. Le numéro de septembre 1966 de Garo comporte d’ailleurs une illustration de Mizuki en couverture. Est-ce à cette époque qu’il a commencé à contribuer au magazine ?

T. S. : Non, il y a participé dès le premier numéro. Il est vrai qu’au début, la plupart de l’espace du magazine était occupé par les histoires de Shirato Sanpei, mais d’autres auteurs y figuraient également. À l’époque, Shirato était déjà un artiste populaire, tandis que Mizuki était encore quasi inconnu, mais ils avaient tous deux un passé commun, ayant travaillé pour le marché du manga de location pendant de nombreuses années. Je suppose donc que Shirato, qui était à la tête de Garo, voulait lui donner un coup de pouce même si le mensuel était un magazine sans ressources qui payait très mal.

Comment était votre relation avec Mizuki ? Quel genre de personne était-il ?

T. S. : Il avait certainement du talent. Après tout, il avait même étudié à l’Université des Arts de Tôkyô. Ce genre de talent était rare dans le monde du manga de location, de sorte que des histoires comme Akuma-kun et Mon copain le kappa se distinguaient des histoires plus médiocres. C’est la principale raison pour laquelle il a attiré l’attention de Shirato et qu’il a participé à Garo. Cependant, ses mangas ne faisaient pas recette. L’action et la science-fiction étaient appréciées sur le marché des kashihon, mais Mizuki ne s’y intéressait pas. Même chez Garo, il y avait des auteurs plus populaires comme Tsuge Yoshiharu.

Quel genre d’histoires Mizuki apportait-il au magazine ?

T. S. : Au début, il s’agissait principalement de satire sociale. On pourrait appeler cela sa période nihiliste, en ce qui concerne les mangas. Pour être franc, c’était un peu aléatoire. Je suppose que son cœur n’était pas vraiment dans ce genre.

L’une de ces histoires est intitulée Kamoi-den. Était-ce une parodie du célèbre manga de Shirato, Kamui-den ?

T. S. : Mizuki aimait ajouter des personnages étranges et une bonne dose d’humour à ses histoires. Il existe également un manga de kashihon mettant en scène l’écrivain Mishima Yukio (voir Zoom Japon n°105, novembre 2020). Il a certainement parodié les œuvres d’autres personnes, notamment les histoires de ninja de Shirato. Cependant, Kamoi-den était un peu différent. Publié en janvier 1966, il raconte la rencontre de deux chercheurs avec un homme préhistorique effrayant (kamoi signifie effrayant) vivant dans une montagne (Dans l’œuvre de Shirato Sanpei, l’un des premiers personnages qui apparaît est un géant très velu). Ils l’emmènent à Tôkyô pour lui montrer comment la civilisation moderne rend les gens heureux. Cependant, après avoir vécu une série de mésaventures éprouvantes, l’homme de pierre velu décide que la civilisation n’est pas si bonne que ça et retourne dans sa montagne.

Pourquoi pensez-vous que Mizuki a dû attendre si longtemps avant que son manga ne connaisse le succès ?

T. S. : Il ne dessinait que ce qu’il voulait et était peu enclin à suivre les goûts des lecteurs. Beaucoup de ses histoires étaient assez sombres, tant par leur contenu que par leur style.

Il devait être difficile de continuer à dessiner tout en étant sans le sou.

T. S. : Pendant de nombreuses années, il a certainement gagné très peu d’argent en tant que mangaka. Lorsqu’il créait pour le marché du manga de location, il a probablement écoulé moins de 1 000 exemplaires alors que Shirato, par exemple, pouvait tabler sur 5 000 à 6 000. Cependant, je ne suis pas sûr qu’il était aussi pauvre que ses biographes le disent. Après tout, sa famille et ses beaux-parents étaient des gens riches et ils pouvaient toujours venir à la rescousse lorsqu’ils étaient à court d’argent. Sa femme a probablement plus souffert que lui, car elle ne pouvait pas toujours demander de l’argent à ses parents.

J’ai entendu dire que les kashihon manga ne payaient pas beaucoup de toute façon.

T. S. : Oui et non. Cela dépendait de votre popularité. Un manuscrit moyen de 138 pages, par exemple, était payé entre 25 000 et 30 000 yens, soit l’équivalent de 150 000 à 200 000 yens (de 1 100 à 1 500 euros) d’aujourd’hui. A titre de comparaison, le salaire de départ d’un fonctionnaire était à l’époque inférieur à 10 000 yens, ce qui représentait donc une somme d’argent considérable. Cependant, c’était un emploi très précaire, car les éditeurs abandonnaient toujours les auteurs impopulaires. Au début, Mizuki était trop lent pour terminer son travail avant la date limite mensuelle. De plus, certaines de ses histoires étaient soit refusées, soit payées moins que le prix du marché parce qu’elles avaient peu de potentiel commercial. Ce n’était donc pas une source régulière de revenus. Il était toujours occupé à dessiner pendant que sa femme faisait la tournée des éditeurs pour récupérer l’argent.

Mizuki avait déjà la quarantaine quand il est finalement devenu un mangaka à succès.

T. S. : Oui, on lui a proposé de travailler pour un magazine mensuel grand public après que Tezuka Osamu eut cessé de travailler pour eux. Il a été convaincu par son rédacteur en chef d’écrire une histoire plus adaptée aux enfants et, en 1965, Terebi-kun a remporté le prix Kôdansha du manga pour enfants, faisant de Mizuki le premier artiste issu du manga de location à remporter un tel prix.

Une chose amusante s’est produite dans les jours qui ont précédé la remise du prix. Comme je l’ai mentionné précédemment, je l’avais interviewé en 1964. A cette occasion, il avait dit du mal des grands éditeurs. Puis, le lendemain de l’entretien, il est venu à mon bureau me supplier de ne pas publier cette partie parce qu’il avait peur d’être ostracisé par l’industrie du manga. J’ai ri et lui ai expliqué qu’il n’avait pas à s’inquiéter.

Après avoir remporté ce prix, Mizuki a soudainement reçu de nombreuses demandes de magazines de mangas et a commencé à engager des assistants. Tsuge Yoshiharu et Ikegami Ryôichi étaient parmi eux, n’est-ce pas ?

T. S. : Oui, bien qu’il faille garder à l’esprit que si Ikegami n’avait qu’une vingtaine d’années et commençait à peine, Tsuge avait environ 30 ans. C’était un vétéran et ses mangas de location avaient en fait été plus populaires que ceux de Mizuki.

Comment était leur relation ?

T. S. : Mizuki avait beaucoup de respect pour Tsuge. Il pensait probablement qu’il pouvait apprendre beaucoup de choses de lui et appréciait ses opinions. Tsuge lui a peut-être même suggéré de transformer son intérêt de longue date pour les yôkai et les esprits en un manga. Ce n’est que ma supposition, car ni Mizuki ni Tsuge n’en ont jamais parlé. Ce que je peux dire avec certitude, c’est que Mizuki comptait beaucoup sur l’aide et le talent de Tsuge. Celui-ci était connu pour ses fugues – il partait soudainement en voyage ou souffrait d’un accès de dépression. Chaque fois qu’il disparaissait, Mizuki était pris de panique.

A ce moment-là, ils vivaient tous à Chôfu.

T. S. : Oui, Mizuki vivait à Chôfu depuis la fin des années 1950 alors que Tsuge avait déménagé de Kinshichô, dans l’est de Tokyo, pour travailler pour lui.

Et je suppose que vous y alliez aussi assez souvent.

T. S. : Je m’y rendais environ une fois par mois pour récupérer les manuscrits terminés. Je passais environ une demi-journée chez lui à discuter avec Mizuki et ses assistants pendant qu’ils étaient occupés à travailler. C’était surtout Mizuki qui parlait tandis que Tsuge travaillait tranquillement sur les pages, se joignant parfois à la conversation. Mizuki adorait bavarder. Il plaisantait souvent sur les autres artistes. Par exemple, il était ami avec Satô Masaaki qui l’avait même publié par le biais de sa maison Satô Productions, mais Mizuki n’était pas un grand fan de ses mangas.

Qu’en est-il de son processus de création ?

T. S. : Mizuki écrivait tous les dialogues et esquissait un premier jet de l’histoire. Puis il remettait les pages à Tsuge qui encrait les dessins et les transmettait aux assistants pour qu’ils remplissent les pages de petits détails. C’est grâce à ce genre de travail d’équipe qu’il est parvenu à créer ce qui allait devenir sa signature : des arrière-plans richement détaillés. Quant à Tsuge, j’ai toujours été étonné par la facilité avec laquelle il pouvait reproduire le style de Mizuki. Il pouvait dupliquer tout ce qu’il voulait. Mais quand je le lui faisais remarquer, il haussait les épaules et disait : “Ce n’est pas si difficile, il

suffit de devenir Mizuki. C’est ce que fait un artisan professionnel.” Il avait un tel talent.

Comment était Chôfu à cette époque ?

T. S. : C’était plein de rizières et de jardins potagers. A l’ère Edo (1603-1868), Chôfu avait été une ville étape, il y avait donc une rue commerçante, mais elle était assez courte, probablement pas plus de cinq ou six magasins de chaque côté.

Aujourd’hui, c’est devenu une sorte de Mizukiland, avec toutes les statues de personnages disséminées dans le centre-ville et la toute récente place Kitarô Hiroba.

T. S. : En effet. On trouve des rappels de ses mangas à chaque coin de rue (rires).

Vous avez dit tout à l’heure que vous avez rencontré Mizuki pour la première fois lorsque vous êtes allé à Chôfu pour acheter un de ses kashihon manga. Je pensais qu’on ne pouvait que les louer.

T. S. : C’est vrai, mais on pouvait aussi les acheter. Les magasins avaient l’habitude d’acheter quelques copies de chaque nouvelle histoire, mais certains artistes n’étaient pas si populaires, alors les propriétaires des magasins vendaient les copies inutilisées. J’ai commencé à collectionner les mangas de location en 1962, en particulier ceux de Mizuki et de Shirato. En un an, j’ai dû acheter plus de 100 volumes. À la fin, j’ai retrouvé et acheté tous ceux de Mizuki. Il a été très impressionné quand il a entendu cela. Il y a 10 ans, Mandarake [une chaîne de magasins d’articles d’occasion et d’objets de collection chère aux otaku] m’a donné 1,5 million de yens (11 500 euros) pour l’un de ces volumes avant de le revendre à son tour pour le double de cette somme.

J’aimerais en savoir plus sur le marché des kashihon. Comment fonctionnait-il ?

T. S. : Bien que les mangas de location occupent une place importante dans l’histoire du manga, ils n’ont duré qu’une quinzaine d’années, de 1953 à la fin des années 1960, lorsqu’ils ont été remplacés par les hebdomadaires et les mensuels de mangas grand public tels que Shônen Jump et Shônen Magazine. Au milieu des années 1960, les magasins de location existaient toujours, mais les nouveaux titres destinés à ce type de boutiques avaient cessé d’être publiés. A leur apogée, on comptait quelque 20 000 magasins de location de livres au Japon, 30 000 si l’on inclut les minuscules magasins tenus par des mamies dans leur maison. Aujourd’hui, on en trouve encore quelques-unes (peut-être 10 dans tout Tôkyô) mais elles ne louent que des romans. Le tirage moyen était d’environ 3 000 exemplaires et même les auteurs populaires tels que Shirato Sanpei n’en vendaient que 5 000 à 6 000. Mais si l’on considère que chaque exemplaire était probablement lu par une moyenne de 50 clients, chaque titre était lu par des milliers de personnes.

3 000 ou même 6 000 exemplaires pour un réseau de 20 000 magasins signifie qu’aucun titre n’était disponible partout.

T. S. : Il faut cependant considérer que de nombreux exemplaires ont beaucoup voyagé. Voici comment cela fonctionnait : les magasins achetaient les nouveaux titres à un grossiste et les louaient à leurs clients. Comme de nouvelles histoires sortaient en permanence et que l’espace d’un magasin était limité, ils se débarrassaient des anciens titres, par exemple en les vendant à des fans et à des collectionneurs ou à un autre magasin de location. Par exemple, un grand magasin du centre de Tôkyô vendait un exemplaire usagé à un petit magasin de la banlieue. Celui-ci, à son tour, le revendait à une boutique de province ou d’un village de pêcheurs. Les mêmes copies étaient lues et recyclées encore et encore, devenant ainsi vieilles et usées.

Pourquoi les mangas de location ont-ils été si importants dans l’histoire du manga ? Qu’est-ce qui les rendait différents des mangas traditionnels ?

T. S. : Tout d’abord, ils avaient un aspect plus brut, plus réaliste. Les mangas grand public, en revanche, étaient dessinés dans un style plus propre et plus soigné, à l’instar de ceux signés par Tezuka Osamu. Mais la principale différence est que les artistes qui travaillaient pour ce marché jouissaient d’une liberté impensable ailleurs. Il n’y avait aucune limite au type d’histoires que l’on pouvait créer. En termes de genre, à l’exception de l’érotisme, elles pouvaient porter sur n’importe quoi, de la satire politique à la science-fiction, de l’action à la romance. Mizuki lui-même, au début, s’est essayé à l’écriture de différents genres, dont le shôjo manga (manga pour adolescentes), mais sans grand succès. A cet égard, les kashihon étaient le support idéal pour expérimenter et développer son propre style. Quand on y pense, certains des grands créateurs de mangas – Tsuge, Mizuki, Shirato, Saitô Takao, Akatsuka Fujio – ont commencé par des mangas de location. Ils étaient libres d’inventer les histoires les plus farfelues, tant qu’elles se vendaient. C’était la seule condition. Prenez, par exemple, Kamui-den de Shirato, une histoire qui combine l’aventure des samouraïs avec des questions sociales et des idées marxistes de lutte contre l’oppression. C’est une histoire violente avec beaucoup de sang et de membres coupés qui volent dans toutes les directions. Aucune publication grand public n’y aurait touché, mais elle était très populaire parmi les lecteurs de kashihon (comme elle le sera dans Garo) parce que les lecteurs typiques n’étaient pas, comme beaucoup le croient, des petits enfants mais des garçons plus âgés, entre 15 et 18 ans, qui recherchaient des histoires bon marché, excitantes et réalistes. Beaucoup d’entre eux venaient de zones rurales. Ils avaient quitté l’école à 15 ans pour chercher un emploi dans les grandes villes, mais ils ont été laissés pour compte par le miracle économique et ont fini par travailler comme vendeurs de fleurs et cireurs de chaussures. De nombreux kashihon ont reflété cette triste réalité. Si vous voulez en savoir plus sur la société japonaise d’après-guerre et sur le côté sombre du miracle économique, vous devriez lire ces histoires.

Propos recueillis par G. S.

Les œuvres de Mizuki Shigeru en France

Une grande partie de l’œuvre traduite en français est publiée par le précieux et talentueux éditeur bordelais Cornélius. Celui-ci a notamment édité l’incontournable NonNonbâ (2006) récompensé en 2007 au festival d’Angoulême. Mizuki Shigeru est, à ce jour, le seul Japonais à avoir obtenu le Fauve d’or du meilleur album. Cornélius a également publié la série de Kitaro le repoussant (2007-2011, 11 vol.), l’extraordinaire Hitler (2011) sans oublier le poignant Opération mort (2016). A l’automne 2021, l’éditeur a sorti Mononoke, un incroyable recueil de dessins que Mizuki a consacré aux yôkai. Pour le centenaire du mangaka, Cornélius sort en deux volumes Les Voyages de Kitaro où son personnage le plus populaire embarque à bord d’un modeste radeau pour découvrir de lointaines contrées inexplorées. Le premier volume sera en librairie le 3 février. Le second paraîtra au mois de mai 2022.