Lauréat 2023 du prix Konishi, Morvan Perroncel revient sur son parcours et les exigences liées à la tâche du traducteur.

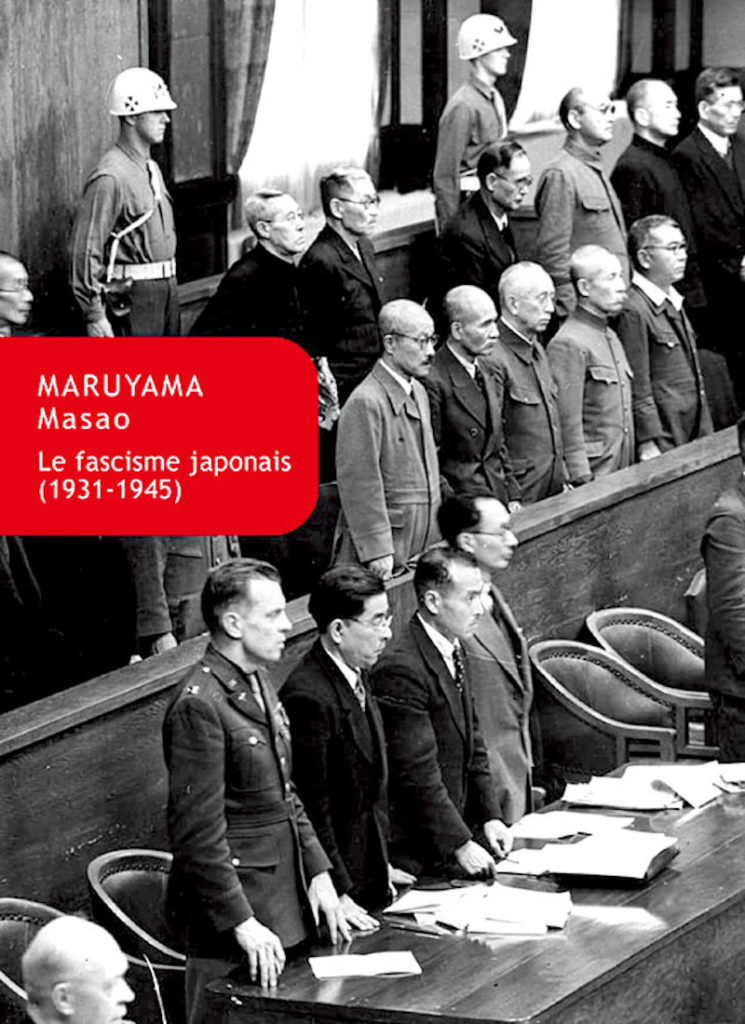

Récompensé par le prix Konishi 2023 pour sa traduction “à la fois scrupuleuse, savante et claire, dans une langue fluide, permettant aux lecteurs francophones de suivre l’argumentation précise et puissante” de Maruyama Masao sur le fascisme japonais, Morvan Perroncel s’est confié à Zoom Japon.

Quelle est votre formation générale ?

Morvan Perroncel : Entre 1989 et 1998, j’ai fait des études d’histoire à Paris tout en suivant des cours d’économie et de sociologie. En 1994, mon mémoire de maîtrise traitait des relations commerciales France-Japon entre les deux guerres. J’ai commencé l’étude du japonais quand je suis entré en maîtrise, relativement tard donc ; je n’ai pas pu suivre un cursus complet de japonais et j’ai dû apprendre beaucoup par moi-même, en France et au Japon. De 1998 à 2000 j’étais étudiant au Japon et c’est juste après que j’ai découvert l’œuvre de Maruyama. De 2001 à 2008, j’ai enseigné le français dans plusieurs universités japonaises tout en préparant un doctorat en France, travail qui a été publié, en 2016, aux Belles Lettres sous le titre Le Moment nipponiste (1888-1897). Nation et démocratie à l’ère Meiji. A partir de 2008, j’ai enseigné le français à l’Université Chûkyô, à Nagoya, et depuis 2020, l’histoire, dans la section Histoire globale de la Faculté internationale.

Pourquoi traduisez-vous ?

M. P. : Pour moi, la traduction fait partie du travail d’historien. J’ai voulu étudier l’histoire du Japon parce que c’était un domaine hélas largement ignoré des historiens en France : mes professeurs connaissaient surtout l’histoire de la France, mais, à quelques exceptions près, les domaines étrangers étaient assez peu pris en compte. Au Japon j’ai découvert l’importance des traductions, depuis l’ère Meiji (1868-1912), de langues occidentales notamment. J’ai compris à quel point cette accumulation de traductions était précieuse pour ceux qui se lancent dans l’étude d’un domaine étranger.

Traduire, c’est permettre à des non-japonisants de connaître le Japon autrement que par des sources parfois incertaines, comme des traductions à partir de l’anglais ou des ouvrages de non-spécialistes. Traduire, c’est aussi permettre aux japonisants d’accéder plus rapidement et confortablement aux auteurs qui les intéressent et dont ils pourront aller voir ensuite le texte original si la traduction ne leur suffit pas. D’un point de vue personnel, c’est me confronter à une difficulté que l’on évite si l’on se contente de lire, de résumer, ou de citer seulement quelques phrases. Il faut s’élever à un niveau de compréhension du texte qui n’est pas forcément nécessaire pour la simple lecture par exemple. J’aime aussi le jeu sur le style que permet le travail sur des textes japonais anciens de l’époque Meiji : pouvoir tenter de les rendre dans une langue française qui n’est plus beaucoup utilisée mais que j’apprécie et qui reste claire, quand je lis par exemple des textes français du XIXe… J’aime aussi le côté “enquête” qu’est la traduction, quand il y a un blanc dans un texte, quelque chose que l’on sent échapper et qu’il faut chercher à saisir puis à rendre en trouvant le terme qui peut convenir : ce moment est très agréable, quand tout à coup cela devient clair… Mais pour cela il faut aussi du temps…

Quelles sont vos méthodes de travail ?

M. P. : Rien de très original, je pense : pour commencer, je lis le texte et l’annote, puis je prends le texte phrase à phrase, lentement, tout en faisant des recherches sur les personnes ou les faits dont il est question. Je passe beaucoup de temps à relire et corriger, à vérifier le sens de certains mots dans des dictionnaires de l’époque ou des travaux d’historiens du Japon francophones.

Pouvez-vous nous parler de Maruyama Masao et préciser votre intérêt pour cet auteur ?

M. P. : Pour mon DEA, je cherchais un auteur qui parle du Japon moderne ou contemporain, tout en offrant des perspectives de comparaison. Dans un livre d’histoire que j’avais trouvé vraiment très intéressant, La Civilisation des mœurs de Norbert Elias, il y avait de longues comparaisons entre la France et l’Allemagne, précises et rigoureuses : je cherchais quelque chose de ce genre et on m’a suggéré de lire Maruyama. J’ai passé une année à déchiffrer… et en effet la perspective comparatiste est très importante, structurée, discutée, et peut-être discutable sur certains aspects, mais elle est là. Je suis vraiment reconnaissant à celui qui m’a fait lire Maruyama

mais, après cette première rencontre, j’ai eu envie de me tourner vers une autre période de l’histoire japonaise, Meiji. J’ai traduit des textes de Maruyama sur cette époque, peu connus et qui n’étaient pas traduits en anglais. Et puis, plus tard, en revenant à ces textes sur le fascisme, je me suis cette fois éloigné de Meiji, et cela m’a permis de mieux comprendre l’avant-guerre car, même après le DEA, beaucoup de choses restaient encore obscures pour moi. C’était donc une occasion de travailler sur les années 1930 au Japon et d’essayer de les rendre plus familières, pour moi et autant que possible pour les lecteurs francophones. On sait en effet que ces années ont débouché sur la guerre mais on manque de repères pour aborder la décennie 1931-1941.

Les trois textes, réunis dans Le Fascisme japonais (1931-1945) et publiés par Les Belles lettres, ont leur cohérence et se renvoient les uns aux autres. Maruyama est celui qui a formulé, au lendemain de la guerre, la critique non-marxiste la plus claire et approfondie de l’idéologie qui avait dominé jusqu’en 1945. On le connaît en général pour cela même quand on ne sait rien d’autre à son sujet. Il avait alors une trentaine d’années et n’avait pas quitté l’université depuis qu’il y était entré comme étudiant, jusqu’à ce qu’il soit mobilisé, une première fois en 1944, une seconde en 1945. Il se trouvait à Hiroshima le 6 août. Cette expérience de l’armée semble avoir contribué à lui faire considérer l’idéologie officielle de l’époque non pas comme une propagande sans réelle cohérence, mais comme l’expression d’un mode de pensée spécifique, qui appelait donc une analyse d’ensemble et pas seulement quelques critiques que lui-même et beaucoup d’autres pouvaient déjà faire (sans les exprimer jusqu’en août 1945).

Il a publié son premier texte quelques mois seulement après la fin de la guerre et a rencontré un fort intérêt chez tous ceux qui sentaient confusément qu’il ne suffisait pas de changer le système politique et que quelque chose devait être interrogé.

Par la suite, le procès de Tôkyô lui a donné l’occasion d’approfondir quelques intuitions sur la psychologie des dirigeants japonais et la manière dont la fascisation du régime japonais s’était développée. Il a synthétisé tout cela dans un long article en 1949, quelques mois après le procès. Puis il est devenu une des figures les plus en vue du mouvement pacifiste, notamment en 1960, lors des grandes manifestations contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain. Cependant, il est resté foncièrement un universitaire et son travail de critique de la politique moderne s’est exercé essentiellement dans le cadre.

Ce qui m’a le plus intéressé, c’est le fait qu’il ne s’est pas contenté de décrire une idéologie pour la critiquer : il a mis au jour le jeu de rôles qui l’accompagnait. C’était un travail de sociologie autant que de philosophie ou d’histoire des idées, et aussi un vrai travail d’historien : il montre le processus qui, entre la fin de Meiji et les années 1930, a mis la bureaucratie en position à la fois de pouvoir et d’irresponsabilité.

Par ailleurs, tout en parlant de fascisme, il finit par conclure que le cas japonais, par des aspects essentiels, ressemble moins aux fascismes de l’entre-deux-guerres qu’à l’évolution de l’Allemagne avant 1914 (où la bureaucratie – au sens large, incluant notamment l’armée – avait un poids supérieur à celui du Parlement). L’approche de Maruyama évite de rabattre le cas japonais sur un modèle européen, mais aussi de conclure qu’il serait trop particulier pour que le rapprochement ait un sens. C’est vraiment un modèle d’histoire comparée : qu’il y ait des points communs, que ceux-ci ne soient pas superficiels et qu’il soit légitime de parler de fascisme ne veut pas dire que les spécificités sont sans importance. Elles sont tout aussi importantes.

Quelles sont les principales difficultés pour traduire de tels textes ?

M. P. : Le propos de Maruyama est d’une grande clarté et donc, dans cette mesure, pas vraiment difficile à traduire. En outre, il s’appuie sur des concepts dont beaucoup viennent de la sociologie et de la philosophie allemandes, depuis longtemps acclimatés en France. J’ai donc pu profiter des traductions françaises des auteurs qu’il citait.

Plutôt que des hésitations sur le sens des phrases, c’est sur la façon de rendre les textes en français pour donner autant que possible l’impression qu’ils ont été écrits par un francophone que j’ai passé du temps. Si le lecteur a le sentiment d’une distance réduite entre lui et Maruyama, il me semble qu’il entendra plus facilement ce qui est dit et on sera peut-être moins porté à penser que ce que l’auteur expose à propos du Japon ne concerne que le Japon, alors qu’on peut en fait en tirer aussi des questions ou des éclaircissements sur l’histoire européenne, et que l’histoire du

Japon ne doit pas être isolée du reste de l’histoire moderne et contemporaine. Donner accès à un travail important de façon qu’on ne puisse pas lui associer une sorte d’étrangeté liée à une différence culturelle me semblait important. C’est cet aspect-là qui a demandé du travail. Une autre difficulté est venue du grand nombre de personnes et d’organisations citées : j’ai dû faire des recherches détaillées à propos de chacune.

L’appareil de notes est impressionnant.

M. P. : Beaucoup de notes sont de Maruyama lui-même. Il les a ajoutées une dizaine d’années après la première publication. Dans l’ensemble, j’ai cherché à éviter d’alourdir encore le texte et j’ai rassemblé les informations utiles dans les annexes : un glossaire qui compte plus de 250 entrées et un texte de 50 pages en postface.

Quel a été votre travail avec l’éditeur ?

M. P. : Le rôle du responsable de la collection Japon des Belles Lettres a été décisif. D’abord, c’est lui qui m’a proposé de traduire ces textes, sachant que j’avais travaillé sur Maruyama au cours de mes études. De moi-même, je ne suis pas sûr que j’aurais osé affronter le travail de recherche que supposait une telle traduction. Il s’agit donc vraiment d’une collaboration avec un éditeur sans qui je ne me serais pas lancé. Nous avons discuté et nous sommes mis d’accord sur la composition du volume. Je lui suis reconnaissant d’avoir accepté le glossaire et mon long commentaire, qui auraient pu rebuter d’autres éditeurs… Par ailleurs, Les Belles Lettres font appel à des correcteurs attentifs et avisés, ce qui est aussi très rassurant pour les traducteurs et les auteurs. Il me semble même qu’il faudrait trouver un autre nom que “correcteur” pour mieux faire comprendre l’importance de leur tâche…

Comment voyez-vous la situation actuelle de la traduction du japonais vers le français ?

M. P. : Si je m’en tiens au domaine de l’histoire, je ne peux que me réjouir de voir que les traductions se développent depuis une vingtaine d’années. La situation a changé depuis l’époque où j’ai commencé à étudier le japonais.

Cela dit, il me semble que la traduction n’est pas suffisamment considérée en France comme faisant partie du travail de l’historien, or elle ne demande pas seulement de rendre un texte étranger en français : c’est un travail qui suppose d’en savoir plus que ce que dit le texte et de faire des recherches autour de ce dont il parle, ce qui pourrait être davantage reconnu dans le domaine de la recherche universitaire.

Quels autres textes aimeriez-vous traduire ?

M. P. : Soit un texte littéraire qui présenterait aussi un intérêt historique, soit un texte d’historien japonais. Je me dis que pour rendre l’histoire du Japon moderne plus familière aux historiens non spécialistes il pourrait être utile de traduire des biographies de personnages clés par exemple. Pour Meiji, je penserais à Itô Hirobumi… (voir Zoom Japon n°119, avril 2022).

Propos recueillis par C. Q.