Selon le professeur de l’université Sophia, plusieurs facteurs limitent l’engagement au Japon. “Tout d’abord, il y a encore une sorte de stigmatisation contre le fait de devenir trop engagé politiquement”, constate-t-il. “On pourrait imaginer que tous les 10-15 ans, les gens retournent dans la rue, mais la plupart des jeunes préfèrent une sorte d’engagement social non conflictuel comme le bénévolat et le soutien à des populations défavorisées (voir pp. 7-8). Ils sont encore assez hésitants lorsqu’il s’agit de manifester. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles les jeunes Japonais sont si peu engagés politiquement est l’absence de modèle qui pourrait les inspirer, à l’instar d’Alexandria Ocasio-Cortez aux Etats-Unis qui a une réputation nationale et n’a pas peur de défier l’autorité. Au Japon, les personnes âgées de 25 à 40 ans sont plutôt silencieuses. Ici, les étudiants ne s’identifieront jamais à des politiciens plus âgés”.

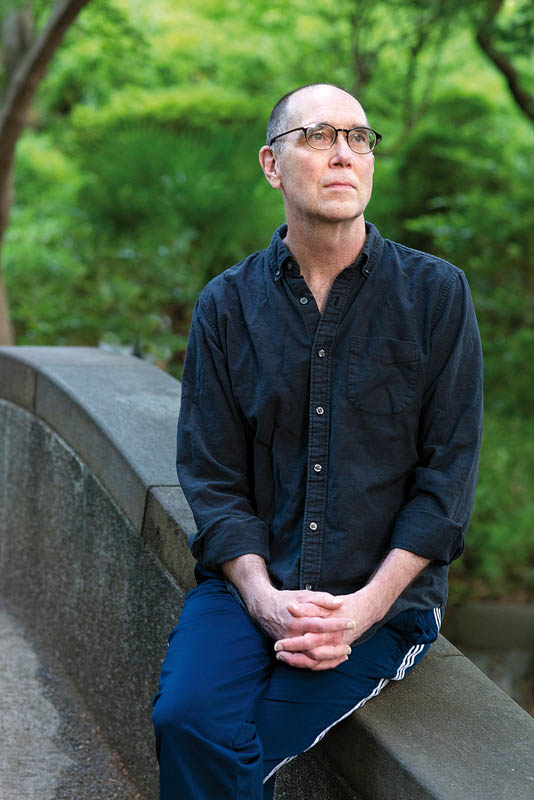

David H. Slater pense que le système éducatif devrait assumer une partie de la responsabilité de la faible compréhension de la politique contemporaine et d’après-guerre pour de nombreux étudiants. “Ils en savent plus sur Martin Luther King que sur les manifestations qui se déroulaient à la même époque ici au Japon”, rappelle-t-il. “L’école devrait aider les élèves à examiner les causes sociales et les schémas d’injustice, mais peu d’entre eux ont été exposés à ces choses. Les SEALD ont vraiment dû s’instruire sur ce sujet. Mais il est difficile d’attendre des étudiants ordinaires qu’ils apprennent eux-mêmes l’histoire du Japon d’après-guerre (voir Zoom Japon n°79, avril 2018). Plus précisément, en tant qu’enseignants, nous ne faisons pas ce qu’il faut pour que les étudiants puissent prendre position, formuler leurs propres opinions et les défendre contre d’autres opinions. Ils n’ont pas l’habitude de nous défier, ni de se défier les uns les autres. Par conséquent, même dans le contexte de la crise des coronavirus, la plupart n’adoptent pas un point de vue critique sur la circulation et la consommation de l’information. Nous savons très peu de chose sur la façon dont le gouvernement gère la situation. On pourrait donc imaginer que les jeunes voudraient en savoir plus”, ajoute-t-il.

Loin d’être engagés avec d’autres étudiants, de nombreux jeunes au Japon semblent se replier dans leur bulle médiatique. “Je pense qu’ils passent juste encore plus de temps derrière leurs écrans. Puisqu’ils sont tous chez eux, tous en ligne, on aurait pu imaginer que la densité des réseaux de médias sociaux serait plus élevée, et qu’il y aurait plus de contacts entre eux. Or, cela ne semble pas être le cas. En d’autres termes, ils vivent cette période comme un moment d’isolement. Ils regardent un peu plus les nouvelles, mais en même temps ils se retirent dans leur famille et loin du flux des médias sociaux, ce qui est assez inattendu. Presque tous mes étudiants m’ont dit qu’ils savourent cette opportunité et que ce temps passé en famille semble être important. Bien que je suppose que lorsque l’école reprendra, les choses devraient à nouveau changer”, note l’enseignant.

“Bien sûr, nous parlons surtout d’enfants riches issus d’universités haut de gamme. Les étudiants moins privilégiés travaillent toujours dans des magasins de proximité et occupent d’autres emplois à temps partiel, et ils ont du mal à s’en sortir parce qu’ils savent qu’ils sont en danger. Lorsque vous travaillez au FamilyMart (chaîne de supérettes ouvertes 24h/24), un petit masque ne vous sauvera pas. Il y a une nette division des classes en ce sens, les privilégiés s’isolant chez eux, tandis que les moins fortunés sont toujours dehors à se battre pour n’importe quel emploi qu’ils peuvent trouver”, constate-t-il. Avec la fermeture de nombreuses entreprises, beaucoup d’étudiants n’ont pas pu garder leur emploi à temps partiel, et leur seule option est d’accepter ce qui reste disponible, à savoir des emplois plus difficiles et plus sales, comme le nettoyage, qui est difficile dans le meilleur des cas, et qui est même dangereux aujourd’hui. “Etre étudiant est également difficile pour certains jeunes. Il faut penser que les universités gagnent beaucoup d’argent, et maintenant elles n’ont même plus besoin de nettoyer les bâtiments car pour l’instant toutes les conférences se font en ligne. Je suis donc sûr qu’ils ont licencié tout le personnel de nettoyage et d’autres personnes, mais j’ai entendu dire que personne ne remboursait les frais de scolarité. A Sophia, nous avons créé un fonds pour les étudiants qui ont été affectés. Ils peuvent demander une réduction des frais de scolarité et parfois même un peu plus. Mais même ici, je connais quelques étudiants qui ont dû abandonner parce qu’ils ne peuvent pas payer leurs frais de scolarité et leurs prêts. Ces choses montrent que la société japonaise est loin d’incarner cette grande classe moyenne stable que l’on a tant vantée”, explique David H. Slater.