Fondé par le moine Ingen Ryûki, le Manpuku-ji est une destination incontournable pour les végans.

Pour le visiteur qui se rendrait dans la région du Kansai, un détour par Uji, une ville idéalement située entre Kyôto et Nara, s’impose. Pour son fameux thé ? L’appellation “thé d’Uji” désigne en fait des feuilles récoltées dans les préfectures de Nara, Kyôto et Mie et il n’y a pratiquement pas de champs de thés dans la ville même d’Uji. Pour le célèbre temple Byôdô-in qui figure sur les pièces de dix yens ? La rénovation de l’auguste bâtiment il y a quelques années a trop forcé sur la peinture vermillon et les brochettes de cars de touristes qui encombrent ses parkings tout au long de l’année ont de quoi décourager les plus enthousiastes des amateurs de l’époque Heian (794-1185).

Uji abrite en fait un autre trésor, le magnifique Manpuku, temple principal et monastère de la secte bouddhiste zen Ôbaku qui, chose rare au Japon, n’a pratiquement pas été modifié depuis l’époque de sa construction en 1661. C’est un remarquable complexe de bâtiments construits sur le mont Ôbaku en teck de Sumatra dans le style architectural chinois de la dynastie des Ming. La disposition des bâtisses, qui sont pour la plupart classées, suit également l’ordonnancement architectural chinois et représente une image de dragon.

Le temple a été fondé par le moine chinois Yinyuan Longqi, Ingen Ryûki en japonais, figure clé du bouddhisme zen chinois et prêtre de haut rang de la secte zen Rinzai dans la province chinoise du Fujian. Il s’était rendu au Japon pour diffuser son enseignement et on lui offrit un terrain à Uji pour construire son temple. Sur ce terrain poussaient de nombreux ôbaku, des phellodendron amurense, un arbe reconnu pour ses propriétés médicales et donc bienvenu aux abords d’un monastère. Il soigne les maladies abdominales. Il permet aussi de teindre papiers et textiles en jaune.

La secte Ôbaku, et les nouvelles connaissances importées de Chine par Ingen, ont eu une influence importante sur de nombreux aspects de la culture japonaise, notamment la calligraphie, la peinture, l’architecture, l’édition, la médecine, l’art du thé sencha et la tradition culinaire. Car au-delà de son architecture unique, le temple Manpuku est également le lieu d’origine de la délicieuse cuisine végétarienne fucha ryôri (voir pp. 4-7).

Pour beaucoup, au Japon et ailleurs, la cuisine shôjin (qui signifie cuisine de dévotion dans laquelle on poursuit la voie pure du Bouddha) est synonyme de nourriture des temples bouddhistes du pays. Cette cuisine végétarienne, introduite de Chine au XIIe siècle pendant la période de Kamakura (1185-1333), est connue pour sa simplicité et sa retenue, elle s’est développée principalement au sein de l’école Rinzai du bouddhisme zen. Dans les temples Rinzai, la préparation de la nourriture est une sorte de discipline religieuse et pendant le repas, pour lequel chaque moine apporte ses propres ustensiles, il faut s’asseoir formellement, ne pas parler, et respecter diverses règles.

Mais il existe une autre tradition végétarienne bouddhiste, moins connue, dont les origines remontent à la période Edo (1603-1868) : c’est le fucha ryôri. Contrairement au shôjin ryôri, cette cuisine d’influence chinoise se concentre sur l’utilisation savante d’huiles végétales et de fécule de marante pour créer des plats plus rassasiants et aux saveurs plus riches.

L’école zen Ôbaku incorpore des éléments du bouddhisme de la Terre Pure, dans lequel le salut dépend d’une foi simple plutôt que de disciplines rigoureuses et d’abnégation, et cette approche un peu plus détendue du zen se reflète dans la cuisine fucha. Initialement préparée par les moines et servie aux participants après un rituel religieux, elle surprit les locaux à son apparition car jusqu’à quatre personnes partageaient le même plateau de nourriture placé sur une table carrée – une rupture avec la pratique japonaise des repas individuels. Cette façon plus communautaire de se nourrir visait à encourager l’échange de points de vue en dégustant du thé.

Dans sa complexité de saveur et de forme, le fucha ryôri révèle ses origines chinoises, elle est pour cette raison parfois décrite comme une version végétarienne du shippoku, un style culinaire originaire de Nagasaki avec de fortes influences chinoises, hollandaises et portugaises.

Un repas typique commence en général avec du thé vert de grande qualité mais, contrairement à la rigide cérémonie du thé japonaise, préparer du thé pour la cuisine fucha consiste simplement à tremper des feuilles entières de premier choix dans une petite théière. Cette méthode de préparation plus détendue a elle aussi été introduite par Ingen Ryûki de son Fujian natal, qui abrite certains des meilleurs thés au monde.

Pour pénétrer dans l’enceinte du temple Manpuku, il faut, après la porte principale, franchir la majestueuse Sanmon, une imposante porte à deux niveaux ; sur son côté se trouve une pierre qui indique qu’au delà sont interdits alcool et légumes âcres, comme l’ail et l’oignon. C’est dans un grand bâtiment moderne du complexe que se trouvent les salons de dégustation et les vastes cuisines, où s’activent quelques moines et de nombreuses femmes employées par le temple à la fastidieuse préparation des mets.

Le moine qui nous accueille est Hata Sôshi, jeune homme élancé de 37 ans, le responsable des cuisines que, dans le langage du temple, l’on désigne par le terme tenzo. Il termine méticuleusement la présentation d’un repas en ajoutant du tôfu au sésame à un plateau déjà richement garni.

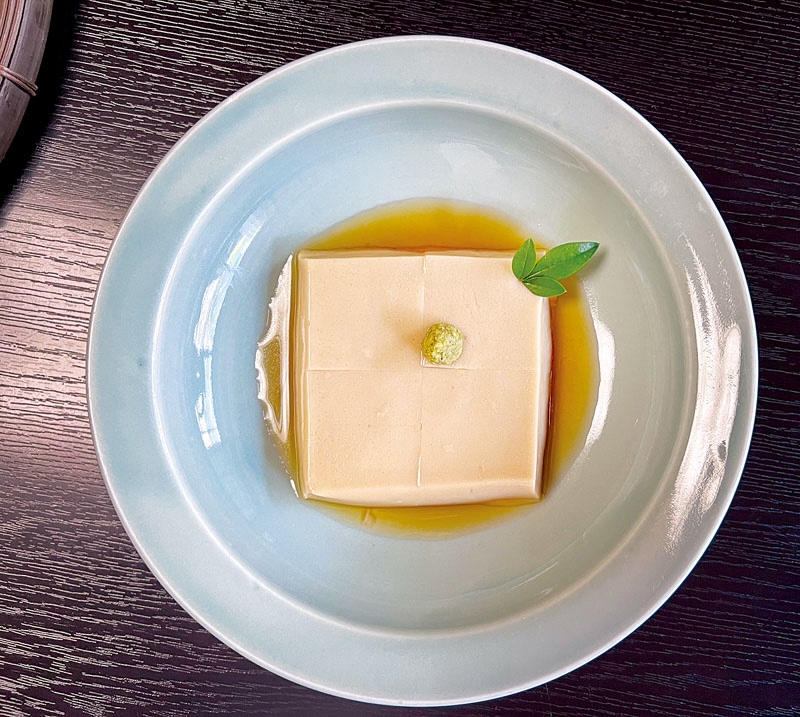

Le déjeuner est servi dans une pièce traditionnelle – tatami et tokonoma, mais meublée de tables et de chaises, qui offre une vue sur un modeste jardin. La dégustation commence par la préparation du thé puis notre hôte récite les Gokan-no-ge, les cinq préceptes zen qui guident la relation avec la nourriture. Les plats sont servis les uns après les autres, (deux types de soupes et jusqu’à dix types de mets) disposés dans de grandes assiettes ou bols que tous les convives, un maximum de quatre, peuvent partager ; toute la nourriture doit être consommée. Chacun des plats, qui demandent une très longue préparation, est avant tout un régal pour les yeux.

En voici les descriptions :

Shunkan : un plat qui utilise des légumes de saison mijotés et des aliments séchés disposés de manière colorée sur une grande assiette. En plus des plats mijotés, cuits à la vapeur, frits et grillés, des sushis sont parfois servis en complément.

Modoki : un plat fameux de la cuisine végétarienne d’origine chinoise conçu pour imiter viande, poisson ou fruits de mer. Ainsi des simili-œufs de saumon, ou une simili-anguille d’eau douce aux noix de ginkgo grillées, dont l’apparence, le goût et la texture ressemblent à s’y méprendre aux plats dont ils s’inspirent sont confectionnés à base de purée de tôfu et de légumes.

Unpen : les légumes restants des diverses préparations sont hachés, frits et épaissis avec de la marante. Il s’agit d’un plat représentatif de la cuisine fucha, basée sur les enseignements du bouddhisme, où tous les ingrédients sont utilisés pour minimiser le gaspillage alimentaire.

Yuji : un plat de type tempura qui utilise une pâte assaisonnée et comprend des ingrédients inhabituels comme du konjaku frit et des prunes umeboshi, marinées pour être dessalées, et cuites à la vapeur. Après dessalage, l’umeboshi est mijotée dans de la sauce soja sucrée, assaisonnée, enrobée de pâte, puis frite.

Shintsai : des légumes bouillis, avec une vinaigrette ou au sésame, c’est un plat d’une saveur plus légère que les autres. Il utilise des ingrédients de saison pour compléter les autres mets.

Tous les ingrédients utilisés dans ces plats se veulent bons pour la santé, car le fucha ryôri prend également en compte les principes du yakuzen, la phytothérapie chinoise. Et comme de nombreux aliments sont sautés et frits la préparation nécessite une quantité signifiante d’huile de sésame, la généralisation de l’huile végétale dans la cuisine japonaise est donc une des autres influences d’Ingen.

Paysan à l’origine, il a aussi introduit au Japon la culture des haricots rouges, des pousses de bambou, de la pastèque et des racines de lotus. Il est communément dit que les haricots rouges portent le nom d’ingen mame au Japon du fait de cette histoire ancienne.

Eric Rechsteiner

Informations pratiques

Le Manpuku-ji propose trois menus fucha ryôri différents. Tous nécessitent une réservation trois jours à l’avance. Le menu gastronomique Fucha Aoi à 9 900 yens par personne. Si vous choisissez ce menu spécial, un moine vous accueillera avant votre repas et vous fera visiter le temple (Un minimum de 2 personnes est requis pour réserver). Le copieux Plan Spécial Fucha à 6 600 yens par personne. Et la version la plus simple, le Fucha Bentô (limitée à 30 personnes par jour) à 3 300 yens par personne. En plus du prix du repas, il faut aussi payer l’entrée au temple (500 yens)*.

Le Manpuku-ji se trouve à 5 mn à pied de la gare JR Ôbaku. Depuis la gare de Kyôto, prenez la ligne JR Nara. Le trajet en train dure environ 25 mn.

*100 yens = 0,63 € (le 25 octobre 2023)